女,62岁,间断腹胀半年入院,查体:上腹部触及一包块,直径约8cm,无活动,边界清

实验室检查无明显异常。

病案讨论

影像表现:

胃小弯黏膜下巨大外生型肿块,内部小囊变,边界清楚,增强后病灶不均质中度强化,病灶以实性成份为主,病灶近胃壁边缘有增粗血管影,胃周及腹膜后未见明显肿大淋巴结。

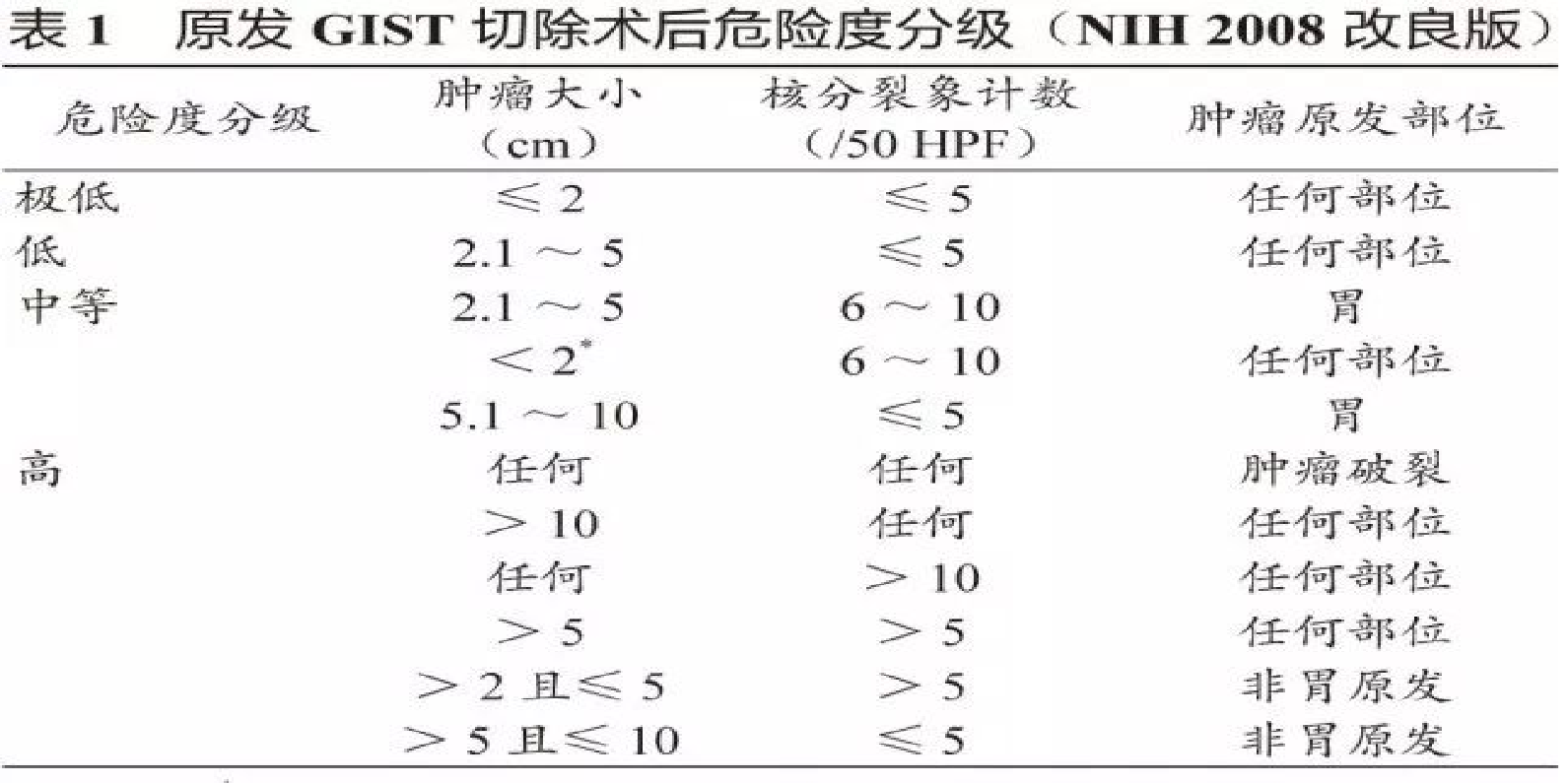

病理:胃肠道间质瘤,梭形细胞型,NIH危险度分级:高危。

胃肠道间质瘤起源于胃肠道卡哈尔间质细胞(interstitial cell of Cajal,ICC)或与其同源的间叶干细胞,是消化系统中最常见的梭形细胞肿瘤,是一种具有恶性潜能的胃肠道肿瘤,具有不定向分化的多向分化特征。

好发年龄为50~65岁,男女无差异。早期临床表现不典型,主要表现为腹部不适、腹部包块、腹痛、消化道出血、便血、溃疡或贫血等,也有许多患者无明显的临床表现。

流行学显示患者95%的GIST 原发在胃肠道,最常见的好发部位是胃(60%~70%)、小肠(20%~30%)、大肠(< 5%)、其他部位如肠系膜、网膜、后腹膜及胆囊的病变不足5%。

病理:

大体病理可分为黏膜下型、肌壁间型和浆膜下型等。

组织学上,依据瘤细胞的形态可将GIST分为3大类:梭形细胞型(70%)、上皮样细胞型(20%)及梭形

细胞-上皮样细胞混合型(10%)。少数病例还可见多形性细胞,尤多见于上皮样GIST。间质可呈硬化性,

可伴有钙化,特别是小GIST,偶可呈黏液样等。此外,发生于小肠的GIST内常可见嗜伊红色丝团样纤维小

结(skeinoid fiber),对诊断也具有一定的提示性意义。

GIST的免疫组化检测推荐采用CD117、DOG1、CD34、琥珀酸脱氢酶B(SDHB)及Ki67标记,可酌情

增加SDHA标记。CD117和DOG1建议加用阳性对照。

影像学表现:

好发于胃肠道,胃底体多见。

形态圆形或类圆形,少数呈不规则或分叶状,向腔内、腔外或同时向腔内外突出生长。良性者,肿块直径多小于5cm,密度均匀,与周围结构界限清楚,偶可见小斑点状钙化、广泛钙化;恶性者,直径多大于5cm,形态欠规则,可呈分叶状,可出现坏死、囊变及陈旧出血形成的低密度灶,位于中心及偏心性多见,表面易出现溃疡,呈潜掘状、烧瓶状或裂隙状。

增强扫描多呈中等或明显强化(实性区域),有时可见索条状细小血管影,可迅速廓清、持续强化或两者混合。肿块表面有时可见强化明显、完整的黏膜面。

少有腹水及淋巴结增大。恶性者可见邻近结构受侵及肝等实质脏器转移表现。

鉴别诊断:

胃神经鞘瘤、胃平滑肌瘤、胃神经内分泌肿瘤等。

鹰潭市余江区人民医院 郑圣树

刘帅 西安市长安区医院

山东省临沂市人民医院 张明辉教授

品牌内容供应商入驻,共建优质课程库,图文、音视频、直播,面授,满足各类课程需求, 完美呈现优质课程内容。

想学什么课程,让我们来帮你量身定制的实现!帮内容寻找精准流量,帮流量匹配优质内容。

行业领袖亲授,业内大咖在线授课答疑,为您带来与众不同的学习体验与难得的提高机会。

排课、预约、支付、订单、发票,全流程线上管理,快速提升运营效率;数据化精准营销,满足各渠道业务管理需求。

线上跨越时空与线下对面交流优势完美结合,拓宽线上线下渠道,轻松解决招生难题,O2O打通了线上线下的客户体验环节,为您带来无限可能。

零门槛搭建在线网校,灵活部署,分分钟即可上线运营。配套H5、桌面端多平台自由选择,助您快速打造专属私有品牌的融合在线教育平台。