患者男性,21岁。

主诉:查体发现纵隔肿物。

现病史:患者查体,当日CT检查,发现后纵隔占位性病变。自觉偶有胸部不适,无胸闷、憋喘,无发热,无乏力。平素身体健康状况良好。

病案讨论

CT平扫示:后纵隔内可见软组织密度影,最大横截面约5.6cmX3.4cm,CT值约30Hu,密度均匀,形态不规则,呈较大“水滴”状,边界清晰,与食管关系密切,局部呈受压改变。

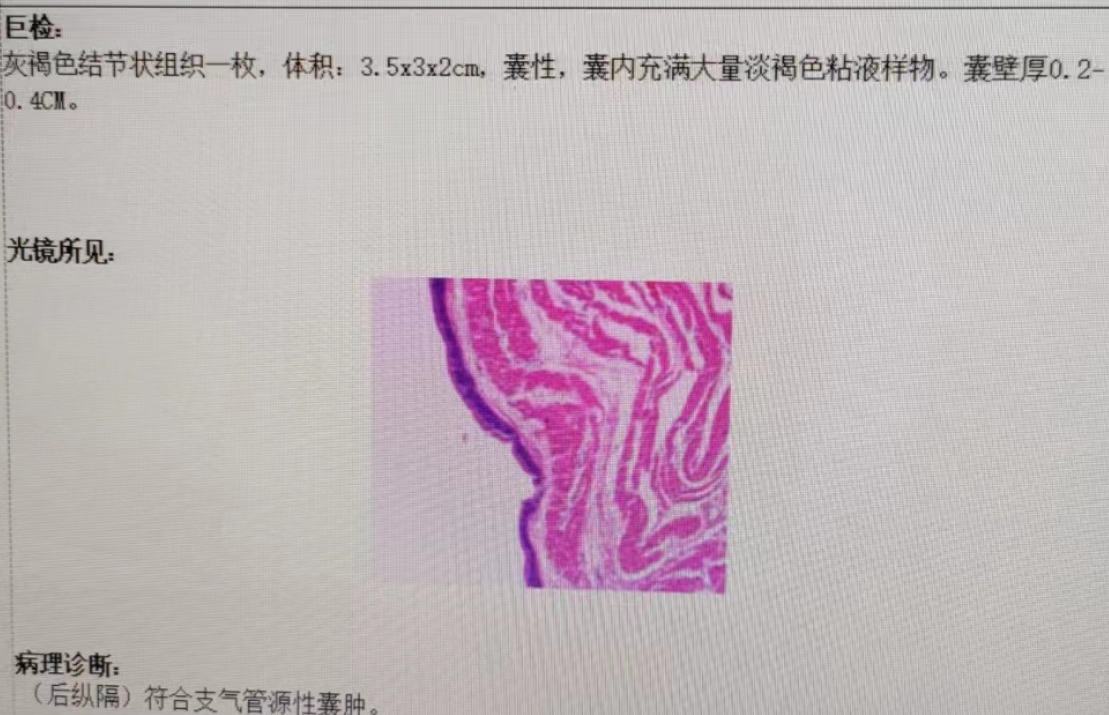

病理诊断:支气管源性囊肿

支气管源性囊肿( bronchogenic cyst,BC)是起源于原始前肠的胚胎性疾病,由于支气管芽的发育异常,在支气管胚芽发育过程中部分脱落,游走于其他部位器官组织而形成的含囊液性的盲端。一类少见的胚胎发育异常疾病,分异位型、纵隔型和肺内型,以纵隔型多见,异位型罕见。有研究男性较多见,常体检偶然发现,较于纵膈囊肿,支气管源性囊肿更易出现症状。

病理: 由于支气管源性囊肿起源于支气管芽发育异常,因此其壁内层结构应与支气管源性一致,为被覆假复层柱状上皮、软骨、粘液腺、平滑肌和大量弹力纤维、结缔组织等。

影像学表现

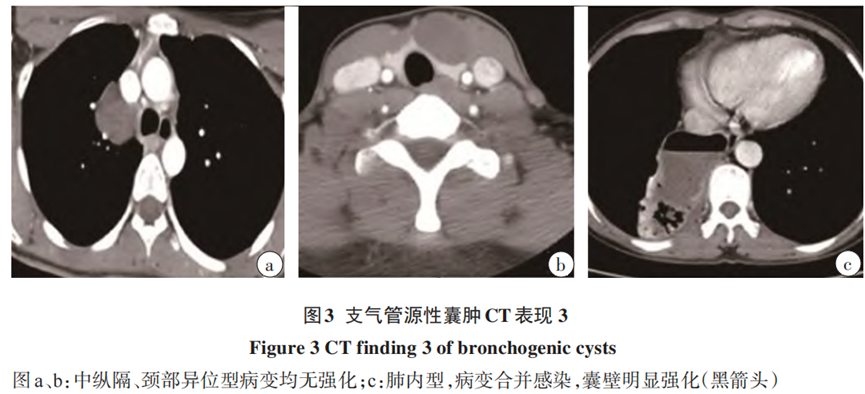

直接征象:①形态主要为圆形或类圆形,少数呈水滴状、D形;②密度均匀,主要以CT值0~30HU为主,少数CT值>30HU,偶见分层,壁可钙化;③一般增强未见强化,囊壁平滑肌成分较多时,囊壁可出现轻度强化,肺内型合并感染,囊壁明显强化。

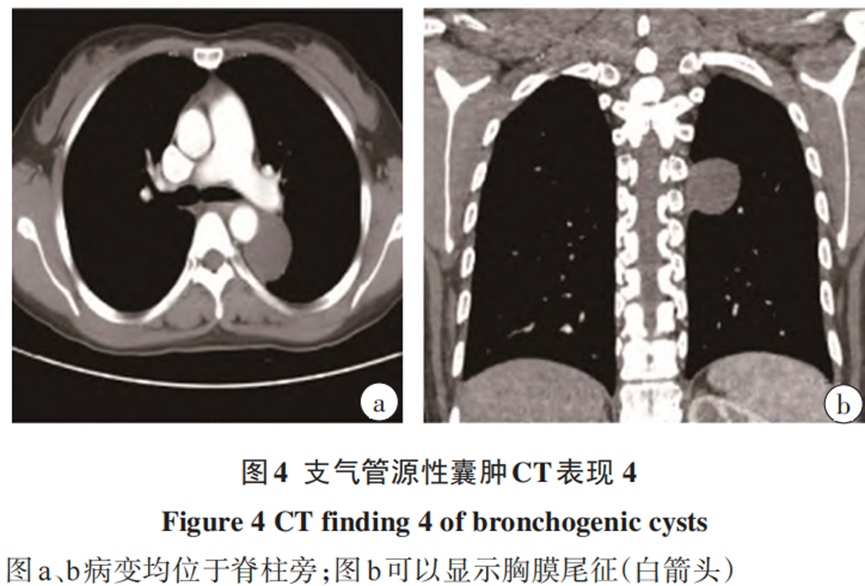

间接征象:①邻近骨质无明显异常改变或仅表现为骨质轻度压迫吸收变薄;②支气管囊肿可以把邻近胸膜顶起,呈胸膜尾征,提示病变来自肺外。③前纵隔囊肿与周围组织分界清楚;中纵隔囊肿与支气管关系密切;后纵隔囊肿宽基底与邻近结构相连。

纵隔型支气管囊肿发病部位主要位于中纵隔、气管或主支气管旁、隆突下以及气管心包旁。

肺内型支气管囊肿可累及一肺多叶,也可累及双肺多叶,肺内型支气管源性囊肿一般累及下叶比上叶多,左肺比右肺多,与支气管走行一致。

异位型支气管囊肿可发生于腹腔、腹膜后、椎管内、颈部、食管、皮下,甚至可发生于鞍区、脑实质、心脏等少见部位,且常位于头颈、躯干的中线结构周围,而肢体等部位尚未见文献报道,异位BC均位于中线结构附近,推测可能与前肠发育移行过程相关。

若囊肿不与支气管相通时,表现为含液性囊肿;若与支气管相通时,囊液可全部或部分排出,表现为含气或者部分含气囊肿,部分可见气液平面,容易合并感染。

鉴别诊断:

1、胸腺瘤:好发于前纵隔,增强扫描内部一般可有轻度或中度强化,由于前纵隔支气管源性囊肿内部无强化,可有利于鉴别。

2、胸腺囊肿:胸腺囊肿与支气管源性囊肿影像鉴别较困难,但是胸腺囊肿在吸气相与呼气相,病变形态会发生改变,可作为鉴别,冠矢状位重建支气管源性囊肿呈水滴形或D 字形有利于诊断。

3、神经鞘瘤:后纵隔神经鞘瘤可有强化,囊变坏死的神经鞘瘤壁不光整,且囊变稍厚。

4、孤立性纤维瘤:常起源于胸膜,伴胸膜尾征,其强化更加明显,呈典型“地图征”样强化。

5、肺脓肿:肺脓肿壁一般较厚,空洞较小,周围肺组织内渗出病变范围较大,积极抗感染治疗后空洞消失较快,而肺内支气管囊肿空洞较大,炎症吸收后空洞囊腔无变化,发现囊壁有多发点状或不连续弧线样钙化时较易鉴别。

湖北省荆门市中心医院 李文文教授

长沙市中医医院 陆喜红

石家庄市第三医院 司东雷教授

品牌内容供应商入驻,共建优质课程库,图文、音视频、直播,面授,满足各类课程需求, 完美呈现优质课程内容。

想学什么课程,让我们来帮你量身定制的实现!帮内容寻找精准流量,帮流量匹配优质内容。

行业领袖亲授,业内大咖在线授课答疑,为您带来与众不同的学习体验与难得的提高机会。

排课、预约、支付、订单、发票,全流程线上管理,快速提升运营效率;数据化精准营销,满足各渠道业务管理需求。

线上跨越时空与线下对面交流优势完美结合,拓宽线上线下渠道,轻松解决招生难题,O2O打通了线上线下的客户体验环节,为您带来无限可能。

零门槛搭建在线网校,灵活部署,分分钟即可上线运营。配套H5、桌面端多平台自由选择,助您快速打造专属私有品牌的融合在线教育平台。