女,55岁,外院检查发现右乳肿块,位于外上,不伴疼痛,无乳头溢血 溢液,无发热畏寒,无乳房胀痛等不适。

B超(外院,2023-11-24)提示:右侧乳腺片状低回声 非肿块性占位考虑BI-RADS 4B类;右侧腋下淋巴结肿大。

钼靶(外院,2023-11-24)提示:右乳外上象限肿块, BI-RADS 4a类。

病案讨论

MR表现:

腺体类型:呈不均匀致密型(ACR-c);

背景强化(BPE):双乳BPE不对称,呈轻微;

腺体:双乳腺体组织丰富,分布不均,动态增扫描呈少许斑片及小结节样持续强化灶,TIC呈上升型。

肿块:未见明显病灶;

非肿块:右乳外上后带见不规则异常信号,DWI扫描呈高信号,ADC值较低(0.779x10-3mm2/s)增强后呈不均匀强化;

乳后间隙:左侧欠清晰;

供血动脉:右侧供血血管增粗;

乳头:右侧乳头稍凹陷,左侧乳头凹陷;

乳晕:未见明显异常;

皮肤:未见明显异常;

乳腺导管:未见明显异常;

腋窝:双侧腋下多枚淋巴结影。

副乳:无。

MR结论:

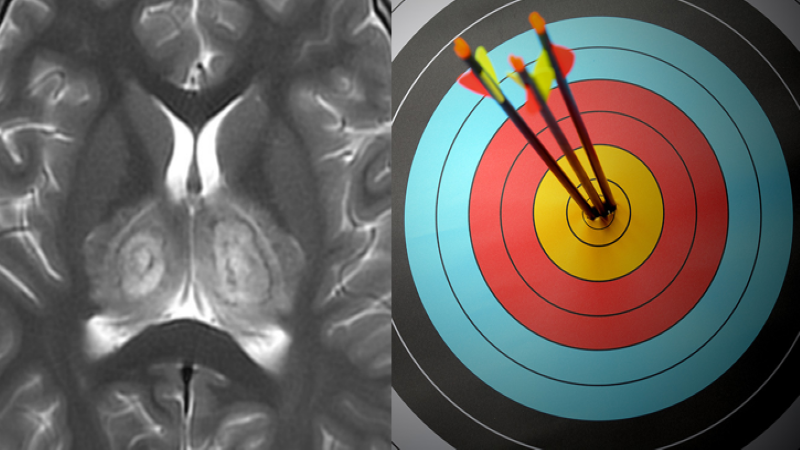

1.右乳非肿块样异常信号,建议穿刺活检,BI-RADS 4,考虑导管原位癌可能性大。

2.双侧乳腺增生伴少许小结节灶,BI-RADS 3

3.双侧腋下多枚淋巴结影。

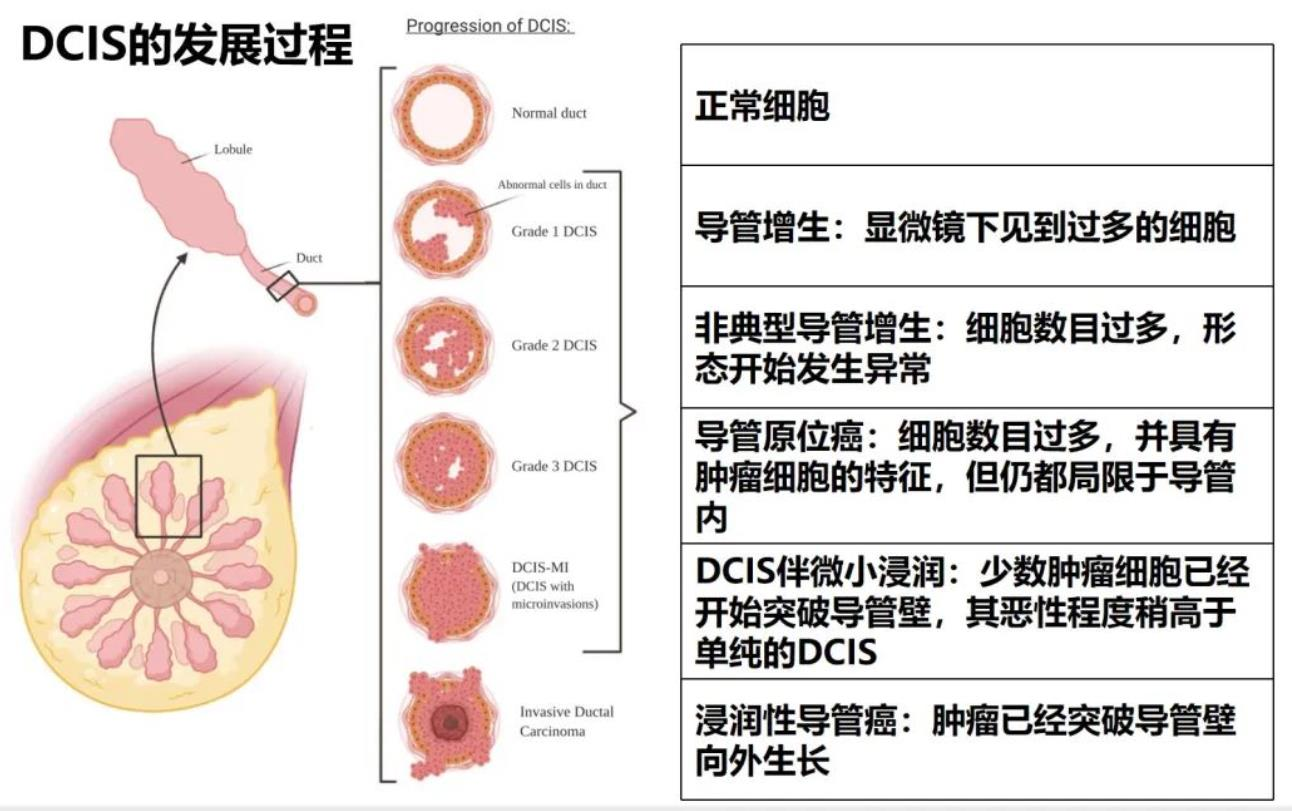

病理诊断:“右乳”乳腺导管原位癌(高级别)

送检组织切面见粉刺样粗糙区,大小3.2x1.2xlcm;镜示:肿瘤细胞在导管内呈巢团状排列,细胞异型性明显,累及小叶,可见坏死。送检乳腺切缘及前哨淋巴结请见另外报告。

免疫组化:P53(30%+)、Ki-67(15%+)、ER(-)、PR(-)、HER-2(3+)、Ecad(+)、P120(+)、P63(+)、CK5/6(+)、SMA(+)、CK14(+)、GCDFP-15(部分+)。

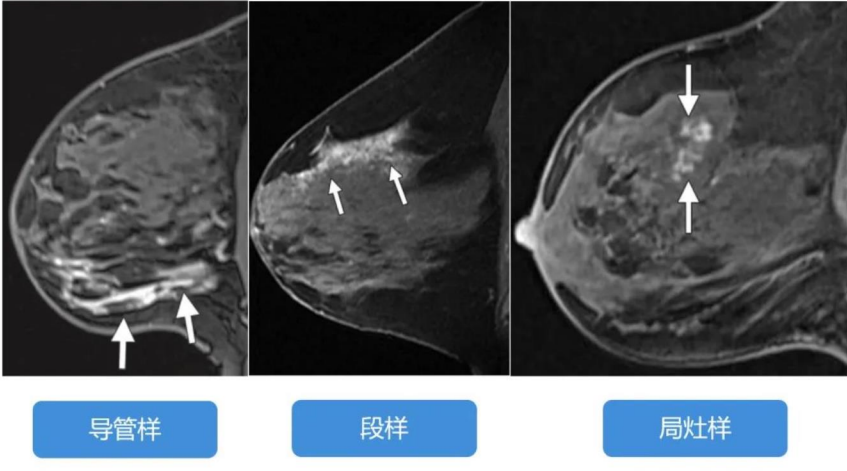

乳腺导管原位癌(DCIS)在MRI最常表现为非肿块样强化(60%-81%)分布:主要为段样、导管样、局灶或多灶样、区域性及弥散性强化(段样及导管样强化对DCIS诊断特异性较高)内部强化特征:不均质强化、网状强化、簇状环形强化(导管周围强化,对比剂汇集于导管周围基质或导管壁;有研究表明,环<7mm提示恶性)

典型表现:特征性微小钙化(90%DCIS在X线片上因有钙化而被发现,75%DCIS微钙化是唯一表现)。

形态:无定形模糊、细小多形、线样或分支样钙化·分布:沿导管走行呈群集、线样或段样分布线样或分支样钙化呈段样分布通常与较高级别DCIS相关,无P定形钙化与低级别DCIS相关。

DCIS在MRI最常表现为非肿块样强化(60%-81%)分布:主要为段样、导管样、局灶或多灶样、区域性及弥散性强化(段样及导管样强化对DCIS诊断特异性较高)内部强化特征:不均质强化、网状强化、簇状环形强化(导管周围强化,对比剂汇集于导管周围基质或导管壁;有研究表明,环<7mm提示恶性)

动态增强:最常见的是平台型(20%-52%),其次是洗脱型(28%-44%)和渐增型(20%-30%)。

DCIS 的ADC 值通常低于正常纤维腺组织,但高于恶性病变如浸润性导管癌。与其他良性(囊肿、纤维囊性改变、水肿)或恶性(侵袭性小叶癌等)病变的 ADC值之间存在相当大的重叠

齐齐哈尔医学院附属第二医院 黄宗慧 何浩齐 张天宇

兴安盟人民医院 常志强

湖北省荆门市中心医院 李文文教授

品牌内容供应商入驻,共建优质课程库,图文、音视频、直播,面授,满足各类课程需求, 完美呈现优质课程内容。

想学什么课程,让我们来帮你量身定制的实现!帮内容寻找精准流量,帮流量匹配优质内容。

行业领袖亲授,业内大咖在线授课答疑,为您带来与众不同的学习体验与难得的提高机会。

排课、预约、支付、订单、发票,全流程线上管理,快速提升运营效率;数据化精准营销,满足各渠道业务管理需求。

线上跨越时空与线下对面交流优势完美结合,拓宽线上线下渠道,轻松解决招生难题,O2O打通了线上线下的客户体验环节,为您带来无限可能。

零门槛搭建在线网校,灵活部署,分分钟即可上线运营。配套H5、桌面端多平台自由选择,助您快速打造专属私有品牌的融合在线教育平台。