患者:男,55岁。

主诉:发现颅内占位4年。

现病史:患者于4年前行左侧面神经微血管减压术时发现颅内占位,当时未予特殊治疗,患者未感特殊不适。现患者为行手术治疗,逐至**医院,门诊以“颅内占位”收入院,患者发病以来精神、睡眠、饮食尚可,大小便未见明显异常,体力未下降,体重未减轻。

既往史:患者平素健康情况一般。有左肾癌手术史9年。有甲减病史9年,现行替代治疗。4年前曾因左侧面肌痉挛行面神经微血管减压术。

病案讨论

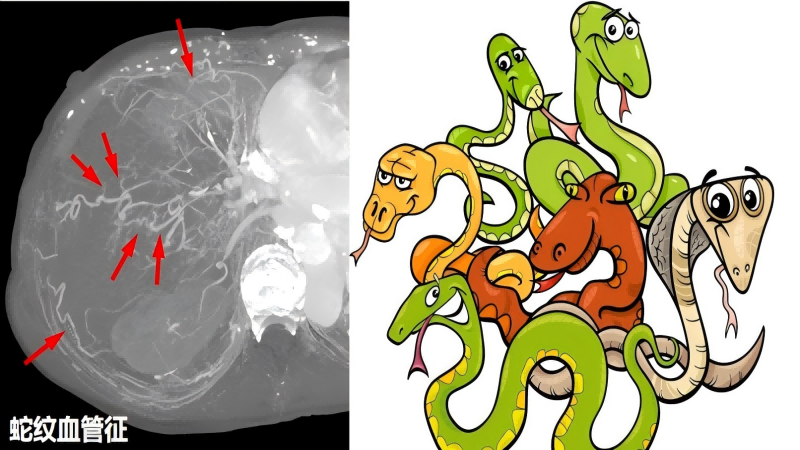

颅脑MR平扫及增强检查:大脑镰左侧旁可见一大小约2.7cm*1.3cm梭形稍长T1、长T2信号灶,T2-FLAIR及DWI呈高信号,增强后明显强化,邻近额叶受压,信号未见明显异常。

术中所见:肿瘤呈暗红色、质软、血运丰富,部分边界与脑组织粘连,以广基与大脑镰相连,约3cm*2cm*2cm大小。

病理报告:送检(大脑镰旁)组织,经多处取材制片,镜下见上皮样细胞增生伴血管增生及出血,考虑为脑膜上皮细胞型脑膜瘤(WHO I级)。免疫组化检查结果:GFAP(-),S-100(-),EMA(-),Vimentin(+),PR(-),P53(-),CD31血管(+),Ki-67阳性细胞指数1%。

脑膜瘤为颅内常见肿瘤,发病率仅次于胶质瘤,占颅内肿瘤的15%~20%。根据其组织学表现分为15种亚型,大多数亚型具有相似的生物学行为,但有些亚型则可能更易复发、更具侵袭性。脑膜瘤根据其良恶性分为Ⅰ~Ⅲ级,Ⅰ级为良性,预后较好;Ⅲ级为恶性,通常呈浸润性生长,与脑组织分界不清,手术效果欠佳。不同亚型的脑膜瘤生物学行为不尽相同,因此术前对其亚型和良恶性程度的评估有利于治疗方案的完善及判断预后,对临床具有重要意义。

据文献报道,在T1WI上56%~94%的脑膜瘤表现为与脑皮质相近的信号,20%~48%表现为低信号;在T2WI上,约50%的脑膜瘤表现为与脑皮质相近的等信号,35%~44%呈高信号,而低信号表现比较少见,占4%~18%。多数学者发现T1WI对不同病理类型脑膜瘤的鉴别没有价值,但T2WI却可以大概估计脑膜瘤的病理亚型。根据文献统计发现在T2WI上呈低信号的主要是纤维型、砂砾体型及过渡型脑膜瘤,T2WI呈等高或高信号的则主要是脑膜上皮型和血管瘤型脑膜瘤。T2WI呈低信号的原因可能与肿瘤内纤维成分丰富及肿瘤钙化有关,砂粒体型钙化率较其它亚型高,所以其T2WI呈低信号 的比例也明显高于其它亚型;T2WI呈高信号主要与肿瘤细胞排列稀疏、肿瘤间质含水量较低、肿瘤细胞异型性明显、血供较少及黑色素细胞含量高等因素有关。上皮型脑膜瘤通常表现为T2WI等或稍高信号,表现为T2WI明显高信号较少见,本例即表现为T2WI明显高信号,推测肿瘤细胞排列稀疏、间质含水量多有关。脑膜瘤增强后多数明显增强,一般均匀强化,少数强化不均匀或不强化。脑膜瘤发生瘤周水肿的确切原因与肿瘤血供、部位、大小、邻近脑浅静脉的受压、脑实质受侵及细胞类型有关。

ADC值对良性脑膜瘤各亚型的鉴别研究较少,有学者发现脑膜上皮型、纤维型、过渡型脑膜瘤ADC值差异无统计学意义。有学者认为ADC值可鉴别脑膜瘤病理亚型及良恶性,但之间存在重叠。多数研究认为肿瘤组织的细胞密度及肿瘤分级与ADC值有良好相关性,通常恶性程度越高,ADC值越低;研究发现肿瘤实质ADC值与肿瘤细胞数及核/浆面积比有关,ADC值可以鉴别脑膜瘤良恶性;同时研究发现ADC值与肿瘤细胞计数有良好相关性。

山东省临沂市人民医院 张明辉教授

山东省枣庄市中医医院 梁鸣

湖北省荆门市中心医院 李文文

品牌内容供应商入驻,共建优质课程库,图文、音视频、直播,面授,满足各类课程需求, 完美呈现优质课程内容。

想学什么课程,让我们来帮你量身定制的实现!帮内容寻找精准流量,帮流量匹配优质内容。

行业领袖亲授,业内大咖在线授课答疑,为您带来与众不同的学习体验与难得的提高机会。

排课、预约、支付、订单、发票,全流程线上管理,快速提升运营效率;数据化精准营销,满足各渠道业务管理需求。

线上跨越时空与线下对面交流优势完美结合,拓宽线上线下渠道,轻松解决招生难题,O2O打通了线上线下的客户体验环节,为您带来无限可能。

零门槛搭建在线网校,灵活部署,分分钟即可上线运营。配套H5、桌面端多平台自由选择,助您快速打造专属私有品牌的融合在线教育平台。