女性患者,56岁,

主诉:发现左腹部膨隆4天。

现病史:患者4天前无明显诱因发现左腹膨隆,质韧,无鼓包,左侧卧位自觉腹胀,无压痛,无翻身受限,无牙龈、鼻腔出血,无皮下淤青,进食量下降,无无腹痛,无恶心、呕吐、反酸、烧心,无呕血、黑便,无头晕、头痛,无胸痛、胸闷、憋气。

既往史:平素身体状况一般,否认高血压病史、糖尿病、冠心病等慢性病史。

病案讨论

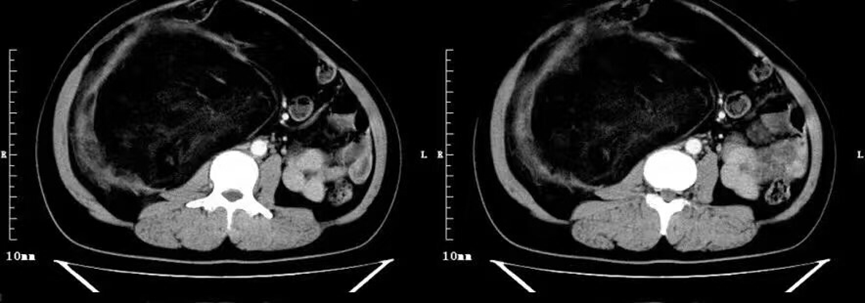

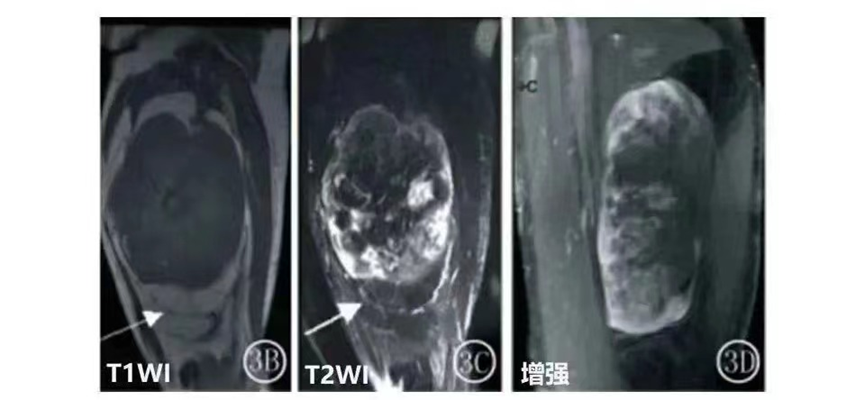

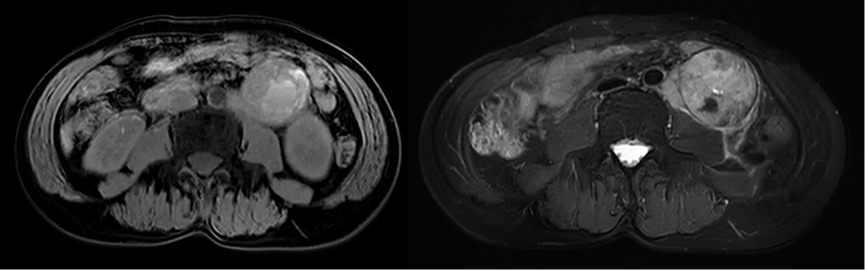

MRI表现: 腹腔左侧可见一巨大肿块,呈长T1长T2信号,大小约12.6cmX16.5cmX20.0cm(左右x前后x上下),内信号不均,可见斑片状短T1信号及条索状长T2信号,DWI呈高低混杂信号,ADC呈相应低高信号。左肾、肾上腺受压上移、变形。

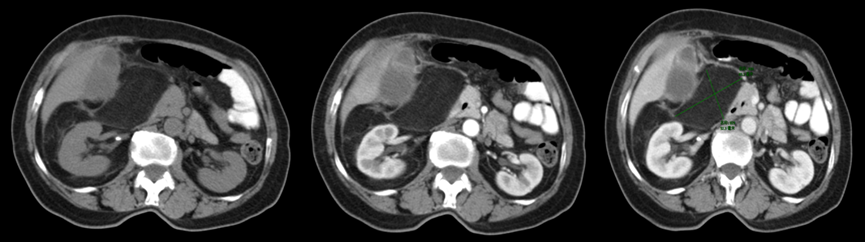

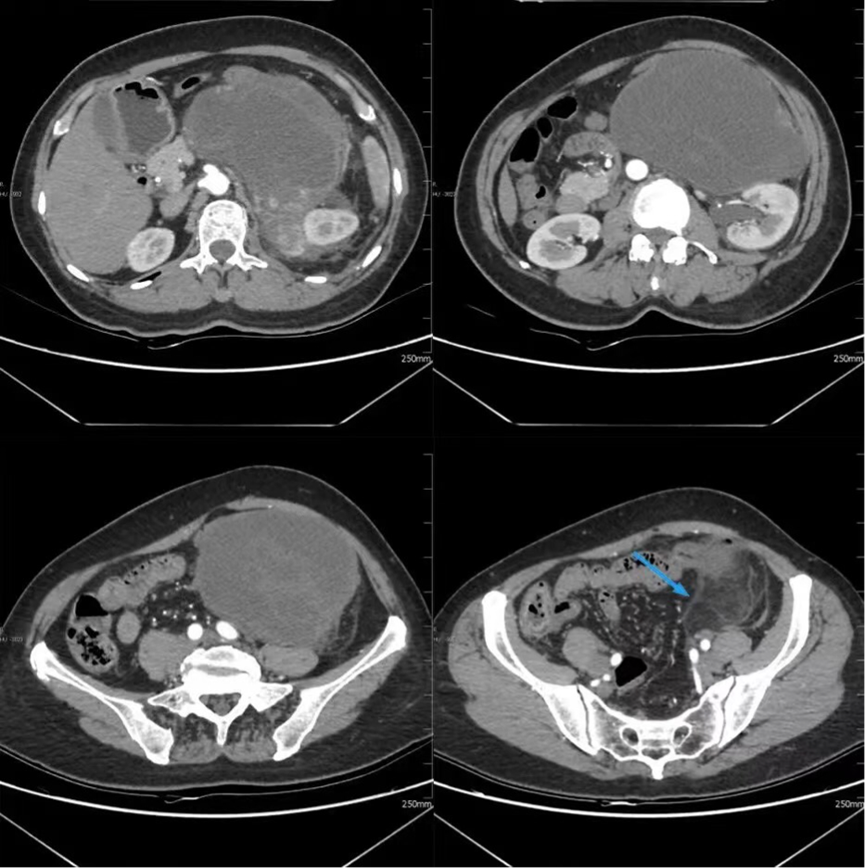

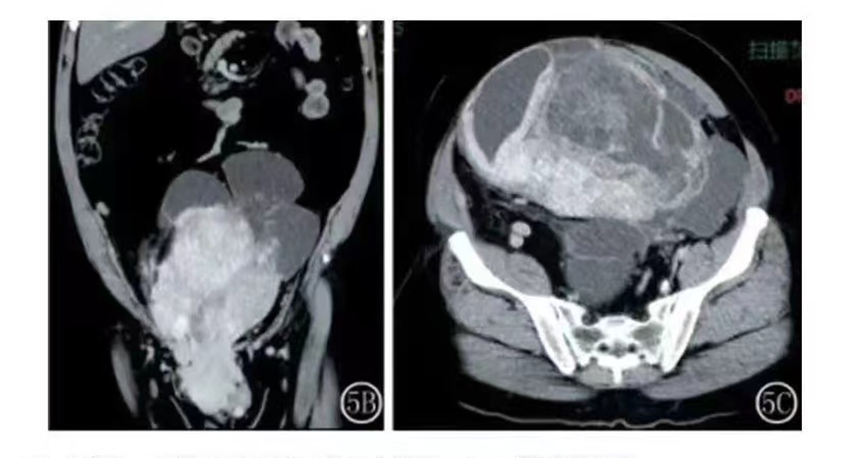

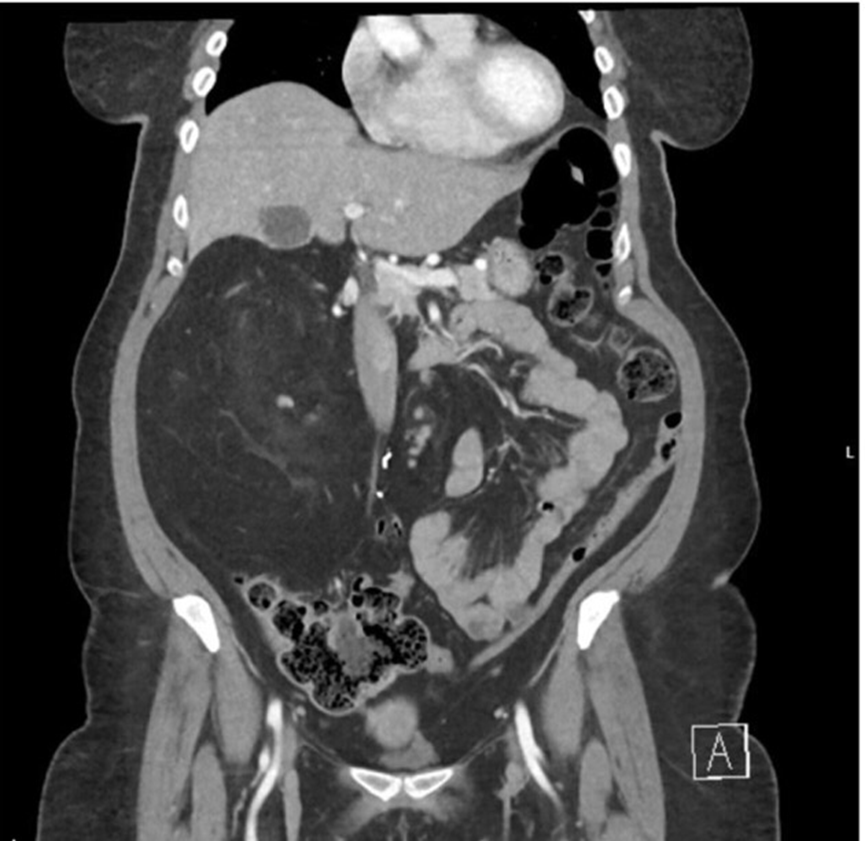

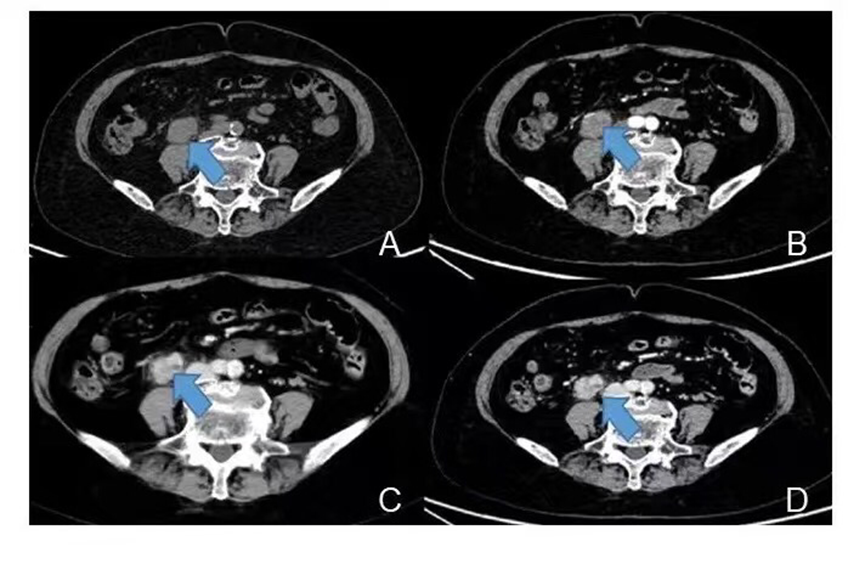

CT表现:左侧腹膜后见巨大团块状混杂密度影,大小约17cmX13cmX17.4cm,内部密度不均,可见分隔,增强扫描呈不均匀渐进性强化,延迟期强化明显,部分低密度区未见强化。与周围组织分界尚清,左肾及肾上腺受压向上移位。

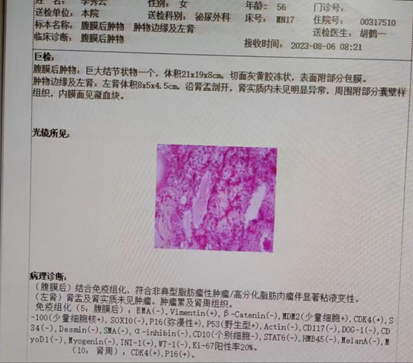

病理诊断:符合高分化脂肪肉瘤伴显著粘液变性

概述

腹膜后脂肪肉瘤是一组原因不明的起源于间叶细胞的含脂肪成分的恶性肿瘤,是腹膜后最常见的原发性肿瘤之一。肿瘤起源于血管周围、体腔及肌间隙的未分化间叶组织细胞,由成脂肪细胞到成熟脂肪细胞不同分化阶段的细胞构成。由于腹膜后空间大,早期常没有症状,只有在肿瘤长到相当大并压迫、推挤邻近组织时可出现腹部疼痛、不适、腰痛或触及包块等非特异性症状。好发人群为30-80岁,男性为主。

临床与病理

病理学分型,分为5个亚型:

高分化型:最常见,一般不发生转移,预后最好,可复发,复发多由于肿瘤与邻近组织分界不清,肿瘤边缘切除困难所致。镜下:由相对成熟的脂肪组织构成。

粘液型:中年人多见,几乎全发生在四肢,腹膜后非常罕见,但常转移至腹膜后,最容易发生瘤内出血和坏死。

去分化:分化良好的脂肪肉瘤部分区域去分化,出现其它肉瘤成分,如平滑肌瘤、恶性纤维组织细胞瘤等。恶性程度取决于去分化的比例多少。

多形型:最罕见,不到5%,高度恶性,极具侵袭性。

混合型:分化极差,高度恶性,转移和复发率很高。

不同组织学亚型的脂肪肉瘤病理镜下共同特点:在于瘤内发现不同分化阶段的脂肪母细胞。

影像学表现

高分化型:该型为最常见的脂肪肉瘤,又可分为3个亚型:脂肪瘤样型、硬化型、炎症型。由于该型脂肪肉瘤分化程度较高,有时与脂肪瘤及多种良性脂肪组织肿瘤亚型(如肌脂肪瘤等)的鉴别存在困难,故需仔细观察谨慎对待。脂肪肉瘤通常较大,直径常大于10cm;较厚的瘤内分隔;结节状或球状的非脂肪组织病灶。

CT表现:脂肪瘤样型:肿瘤呈脂肪密度,并有不规则增厚的间隔或表现为以脂肪密度为主的肿块,增强后间隔和软组织成分多为中等强化。

硬化型:呈软组织密度,增强呈延迟性强化,瘤内脂肪成分较少。

炎症型:少见,常伴广泛淋巴细胞浸润。

MR表现:脂肪瘤样型:脂肪成分T1W1呈高信号,T2WI呈中等信号;在压脂序列上,肿瘤脂肪呈低信号。

硬化型:瘤内含有致密纤维成分,T1WI和T2WI均呈低信号,瘤内可见少量脂肪信号。

炎症型:T2WI呈均匀高信号。

右肾周及邻近腹膜后间隙、肠系膜区脂肪密度团块,其内可见分隔

粘液型: 该型多发于40-50岁,无性别差异临床。

病理大体呈胶冻状。组织学瘤组织内可有成熟的脂肪细胞或多形性脂肪细胞,间质内含有大量散在的粘液样基质,可以形成粘液湖,在粘液物质中规则地分布者丰富地毛细血管网,形成特征性腔隙,均匀、壁薄,如“蛋壳状”。

镜下以粘液样为主型-低度恶性,大量圆细胞-高度恶性。

肿瘤内脂肪大多不超过肿块体积地25%,典型者脂肪含量少于10%。

CT表现:肿瘤的密度依据成分不同而各异,一般介于水和软组织密度之间。可缺乏或仅含少量纯脂肪密度组织。实性成分较多者呈稍低于肌肉密度。含粘液成分较多者,密度接近于水。增强示轻度强化或絮状、网状明显强化。

MR表现:T1WI大部分病变与肌肉的信号相似,T1WI上线样、花边状或云絮高信号,病理上对应的是处于不同分化阶段的不成熟脂肪细胞。T2WI主要呈明显高信号,内可有簇状的脂肪稍高信号、低信号的纤维分隔,相邻骨骼无骨质破坏。增强示实性成分及分隔明显强化。

左侧腹膜后巨大囊实性肿块,囊内分隔粗细不均,实性部分呈结节状,边界不清,侵犯邻居近肾周间隙及筋膜,周围结构受压

去分化型: 该型多发于70岁,无性别差异临床。恶性程度高,易复发、转移,生存率低。可分为原发性(90%)及继发性(10%)。

病理:分化良好的脂肪肉瘤和非脂肪细胞肉瘤的结合。

去分化指在低度恶性高分化型脂肪肉瘤中出现分化差的非脂肪源性肉瘤,可为恶性纤维组织细胞瘤、平滑肌肉瘤,少数为骨肉瘤或软骨肉瘤。

去分化代表肿瘤的倒退、返祖现象,恶性程度增高。

主要表现为两类:含部分脂肪或不含脂肪的软组织肿块。仔细甄别肿块内部的含脂成分可以提高诊断的准确性。表现为以实性肿块为主、含脂少时,与其他间叶源性肿瘤软组织肉瘤鉴别困难。影像上,含脂肪性成分和非脂肪性成分两者之间分界清楚,呈截然中断现象,脂肪性成分表现类似高分化型脂肪肉瘤。增强后,脂肪性成分或分化良好成分只有轻微强化,非脂肪性成分则有显著强化。

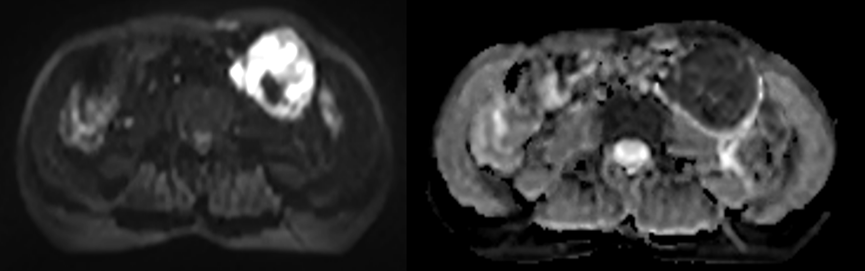

左大腿巨大肿块,T1WI呈等/低信号,T2WI高低混杂信号,病灶边缘可见带状脂肪信号,增强不均匀明显强化。

多形型: 此型中位发病年龄50岁左右,无性别差异。局部复发率高,转移率高(30-50%),肺转移最常见。病理大体标本呈鱼肉样或脑髓状。

高级别脂肪肉瘤,含有高度异型的幼稚脂肪细胞组成,主要由多形性脂肪母细胞构成,成熟脂肪细胞很少或没有,径常大于10cm,脂肪含量通常少于25%。血管丰富,常可见坏死和出血。

CT上可表现为仅有实性肿块,无或少量脂肪成分。肿瘤在所有MRI序列上都表现为不均匀信号,信号强化和混杂程度可反映肿瘤的复杂成分。可伴有出血或坏死。增强扫描呈明显但不均匀的强化,取决于粘液样组织的坏死组织的分布和比例。

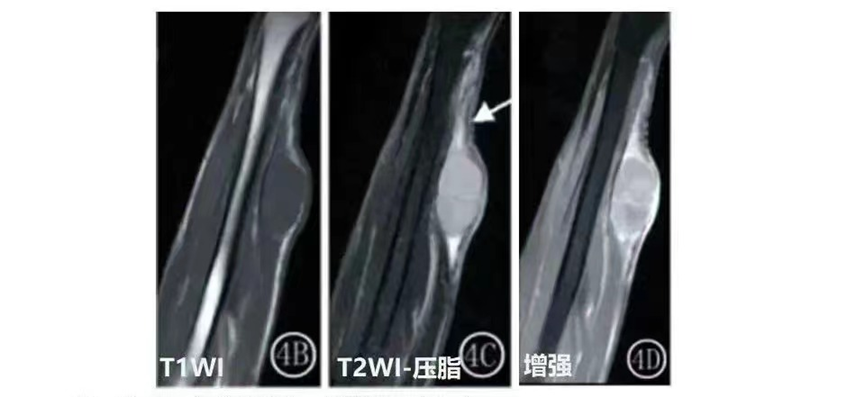

右前臂肿块,T1WI呈等/稍低信号,T2WI压脂以高信号为主,增强明显强化,周围软组织肿胀

混合型: 此型多表现为多发、大小不等结节,各结节相连或不相连,范围巨大,各结节的密度或信号均不相同,强化方式也不相同,无明显包膜,邻近组织易受侵。

![]()

右下腹部至阴囊内巨大肿块,由其内多发结节组成,密度不均结节,增强后实性结节明显强化。

鉴别诊断:

脂肪瘤

腹膜后脂肪瘤:是由分化成熟的脂肪细胞构成,瘤体大,生长慢,常发生于肾周围、肾门旁及骨盆区。临床除扪及腹部包块外,缺乏其他症状。

右侧腹膜后、肾周间隙内可见一较大的含脂肪肿物

畸胎瘤

来源于生殖细胞,腹膜后少见。成人腹膜后畸胎瘤不到全部畸胎瘤的4%,30岁以上更少见,多位于脊柱旁、肾脏上部,婴儿多见于骶尾部。早期无明显症状,肿块增大时可出现压迫症状,如呕吐、便秘、腰背部疼痛、腹胀等。实验室检查:AFP、CEA、CA-199有可能升高。

CT表现:囊性肿块内伴有脂肪密度,有或无壁钙化,脂肪占93%,可见牙齿或其他钙化

MR表现:含脂肪成分在T1WI上具有较高的信号强度,类似于腹膜后脂肪。T2WI上信号多样,通常近似于脂肪。

平滑肌肉瘤

是腹膜后较常见的软组织肉瘤,可发生于腹腔和/盆腔腹膜后的任何部位。是腹膜后第二常见的软组织肉瘤,仅次于脂肪肉瘤。起源于血管平滑肌(主要)、胚胎残余平滑肌及腹膜后潜在间隙平滑肌等。多见于中老年人,以50-60岁为主,约2/3为女性。肿瘤生长方式有3种:①完全长在血管外,最常见(62%);②完全长在血管内,最少见(5%);③同时长在血管内外(33%)。临床上首要症状为腹部包块,其次为腹部饱胀不适,排尿困难,直肠刺激症状,骶尾部疼痛等。平滑肌肉瘤侵略性高,预后差,多为种植转移和血行转移。

CT表现:单发多见,类圆形,常呈分叶状改变。平扫多呈软组织密度,实性成分等/稍高于肌肉密度,可见大片坏死,少见出血及钙化。增强后呈不均匀中度或明显渐进性、持续性强化,静脉期强化程度无明显下降,内可见不强化的囊变坏死区。

MR表现:呈长T1、稍长T2信号,其内信号不均匀,坏死灶常见。DWI序列弥散明显受限。肿瘤血供丰富,增强后动脉期实性成分明显强化,静脉期呈持续渐进性强化。

髂动脉分叉水平右侧腰大肌前方等密度软组织肿块,可见分叶,表情尚清晰,增强呈渐进性强化。

神经源性肿瘤

是比较常见的腹膜后肿瘤,可源于腹膜后任何神经结构,主要位于腹膜后肾上腺区及沿脊柱两侧神经链分布。由于腹膜后间隙较宽松、广泛,故腹膜后神经源性肿瘤常体积很大,但临床症状一般不典型,发现较晚,腹部肿块为首要症状。

腹膜后约左肾下腹主动脉旁软组织占位,其内信号混杂,局部与腹主动脉、左髂总动脉分界欠清

长沙市中医医院 陆喜红

石家庄市第三医院 司东雷教授

湖北省荆门市中心医院 李文文

品牌内容供应商入驻,共建优质课程库,图文、音视频、直播,面授,满足各类课程需求, 完美呈现优质课程内容。

想学什么课程,让我们来帮你量身定制的实现!帮内容寻找精准流量,帮流量匹配优质内容。

行业领袖亲授,业内大咖在线授课答疑,为您带来与众不同的学习体验与难得的提高机会。

排课、预约、支付、订单、发票,全流程线上管理,快速提升运营效率;数据化精准营销,满足各渠道业务管理需求。

线上跨越时空与线下对面交流优势完美结合,拓宽线上线下渠道,轻松解决招生难题,O2O打通了线上线下的客户体验环节,为您带来无限可能。

零门槛搭建在线网校,灵活部署,分分钟即可上线运营。配套H5、桌面端多平台自由选择,助您快速打造专属私有品牌的融合在线教育平台。