患者:男,59岁。

主诉: 上腹胀痛3天。

现病史: 患者于3天前劳累后进食玉米后突发上腹胀痛不适,主要位于左上腹,呈持续性发作,疼痛可忍受,持续一段时间稍有缓解,伴有恶心、呕吐,呕吐物为胃内容物,无发热,无反酸、烧心、出汗、乏力、心慌、胸闷等症状,起病后患者未重视未行特殊处理,现腹部胀痛无缓解,为求进一步诊治来我院就诊,门诊完善全腹部CT示“考虑胰腺炎并周围渗出;胰管扩张;左侧肾前筋膜少增厚;双肾形态欠佳,边缘欠光滑;双肾小结石或钙化灶;肠系膜间及腹膜后多发小淋巴结;升结肠明显扩张”,遂以“急性胰腺炎”收住院治疗。起病以来,精神、饮食、睡眠欠佳,,大便未解,小便正常,体力下降,体重无明显改变。

既往史: 既往多次胰腺炎病史,10余年前曾行胰管扩张术,具体不详。高血压病史3年目前口服非洛地平缓释片、厄贝沙坦降压治疗;2020-04-15在全身麻醉下行右侧胫骨余,平台粉碎性骨折切开复位内固定术;否认糖尿病、冠心病、肝炎、结核等病史,无输血史,无食物及药物过敏史。

病案讨论

CT影像学表现:肝脏形态、大小正常,肝左外叶见斑片状稍低密度影,长径约1.5cm,增强扫描呈渐进式强化伴填充趋势;动脉期肝内另可见多发结节状强化灶。胆囊饱满,壁未见明显增厚,囊腔内未见异常密度影,胆总管未见扩张。胰腺形态饱满伴周围脂肪间隙稍模糊。胰头区可见片状低密度影,最大横截面约为3.4cm×2.5cm,胰管明显扩张,病灶与胰管相通,增强未见强化。

CT影像学诊断:胰头囊性占位伴胰管扩张,考虑肿瘤性病变(胰腺导管内乳头状黏液瘤?)其它?,结合临床及相关检查明确;胰腺形态饱满伴周围脂肪间隙稍模糊;肝脏多发异常强化灶,考虑血管瘤;胆囊饱满,结合临床。(心包少量积液;双肾小结石、囊肿)

MR影像学表现:胰头区见片状长T1长T2信号,最大横截面约为3.8cm×3.5cm,胰管扩张;胰尾周围脂肪间隙模糊,左肾前筋膜增厚。扫描范围内肝内可见多发类圆形长T1长T2信号,大者位于肝左外叶,长径约为1.4cm;胆囊体积增大,腔内信号不均,胆囊壁增厚,胆囊窝少量积液;脾脏实质信号于反向位上稍增高,脾缘少量积液。MRCP:肝内胆管走行正常,未见扩张;胆总管及左右肝管显影良好,管径无增粗;胰管明显扩张。

MR影像学诊断:胰头囊性占位伴胰管扩张,考虑肿瘤性病变;胰尾周围脂肪间隙模糊,左肾前筋膜增厚,考虑胰腺炎可能,结合临床明确;肝脏多发异常信号,需鉴别囊肿、血管瘤及其它;胆囊胆汁淤滞,胆囊炎,胆囊窝少量积液,合并其它待排,结合临床;脾脏铁沉积,腹腔少量积液。(左肾囊性病变,双肾周少许渗出)

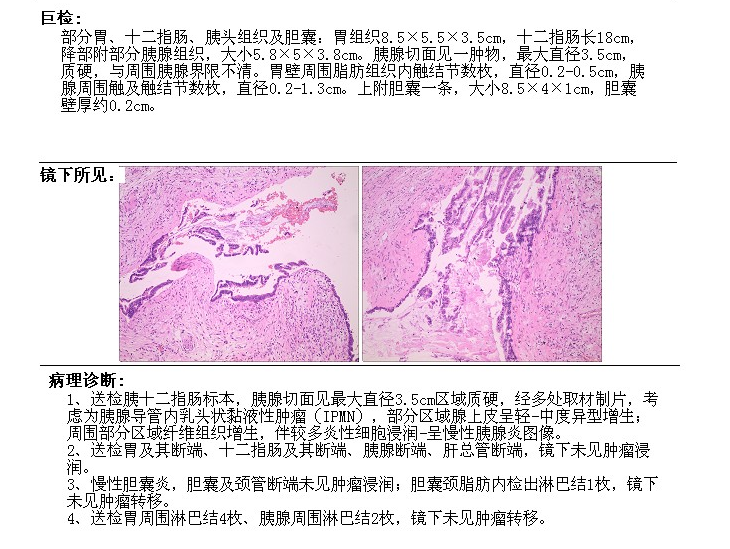

病理结果:胰腺导管内乳头状粘液性肿瘤(IPMN)

胰腺导管内乳头状粘液性肿瘤(IPMN)

一、概述

IPMN是指发生于主胰管、分支胰管,可产生大量粘液的一类上皮乳头状增殖性病变,起源于导管上皮细胞,是胰腺相对较为少见的囊性或囊实性肿瘤,其发生概率占胰腺肿瘤 1%~3%,占胰腺囊性肿瘤的 20%~33%[2]。根据发生部位不同将其分为主胰管型、分支胰管型、混合型;根据导管上皮增生的异型性,将其分为导管内乳头状粘液瘤、交界性和导管内乳头状粘液癌。I属于癌前病变,有恶变倾向。好发于老年人,最多见于60~70岁,男女之比约2.75:1。

二、病理生理

肿瘤可局限性生长,也可沿胰管拨散,生物学行为低度恶性,生长缓慢,侵袭性低;胰管导管上皮乳头状增生及大量稠厚粘液分泌,使主胰管局限性或弥散性扩张,或使胰管分支囊性扩张;位于胰头及钩突区的肿瘤可突入十二指肠,引起Valter壶腹肿大,开口扩张,导管内粘液流入肠腔,CT和MRI上见十二指肠乳头突出。

显微镜下可见肿瘤内有无数的小乳头,表面覆以柱状上皮,上皮分化程度差异较大,可从不典型增生到乳头状腺瘤或腺癌,也可混合存在。

三、临床表现

IPMN临床症状缺乏明显特征,多数患者并无明显的临床表现;主胰管型最常见的症状是腹部疼痛、体重减轻、急性胰腺炎等,分支胰管型的临床表现与上述基本相同。

临床症状和体征取决于导管扩张的程度和产生黏液的量。可表现为上腹部疼痛、乏力,也可因胰液流出受阻产生慢性胰腺炎甚至急性发作的临床表现。

四、分型

1. 主胰管型(MD-IPMN):有更高的恶性潜能,预后差,主胰管型 IPMN 患者 MRI 表现为胰管扩张,部分可见管壁内结节。

2.分支胰管型(BD-IPMN):恶性潜能较低,分支型 IPMN 患者MRI 表现为胰腺囊状病灶并与胰管相通,无明显胰收管扩张。

3. 混合型(Mix-IPMN):同时满足MD-和BD-IPMN的诊断标准,混合型 IPMN 患者 MRI 表现为胰腺囊状病灶与胰管相通,同时可见扩张胰管,部分囊壁或管壁内伴结节;

五、影像学表现:

1、主胰管型 主要表现为主胰管弥漫性或节段性扩张 ,管径>3 mm。腔内充满低密度黏液 , 部分管壁可见结节状突起 , 增强扫描后附壁结节呈轻度强化。近端胰管扩张明显 ,十二指肠乳头增大 , 内见液体密度影外凸 , 呈“松树油滴”状改变。

2、分支胰管型 病变多位于胰头钩突、胰腺颈部 , 主要表现为单囊或多囊性病变 , 可见分叶 , 病灶内可见分隔壁及乳头状突起 , 部分呈“葡萄”样改变 , 病变与胰管相通。

3、混合型 病变范围相对较广 , 表现为主胰管、多个分支胰管扩张 , 呈多发囊状、管状低密度影 , 部分病变可见壁结节。

IPMN 良恶性判断:判断 IPMN 恶变的 CT判定标准 :①主胰管扩张超过 10 mm。②结节样突起 >10 mm。③胰腺周围淋巴结肿大。符合其中一条标准即可判定为IPMN 恶变。

六、鉴别诊断

1、胰腺黏液囊腺瘤 胰腺黏液囊腺瘤好发中年于女性 ,男女比为1:9, 胰腺体尾部多见 , 呈单囊或多囊改变 , 病灶内可见分隔或壁结节 , 囊腔较大 , 直径 >2 cm, 病变不与主胰管相通 , 潜在恶性 , 需手术切除。

2、胰腺浆液性囊腺瘤 胰腺浆液性囊腺瘤又称胰腺微囊性囊腺瘤 , 富糖原性囊腺瘤 , 无恶变倾向。本病好发于女性 ,由多个微小囊腔组成 , 病灶直径多<2 cm, 部分病灶由于微囊囊壁容积效应呈等密度影。特征 CT 表现为中央星状纤维瘢痕 , 部分可钙化。

3、慢性胰腺炎伴假囊肿 慢性胰腺炎表现为胰腺萎缩 ,胰管不规则串珠样扩张 , 胰管壁可见多发斑点状钙化 , 胰腺间隙内密度增高 , 胰腺假囊肿表现为胰腺内或胰周厚壁囊性灶 , 壁可见强化 , 无壁结节。

讨论部分来自小谢影像部落公众号,特此感谢!!!

山东枣庄市中医医院 梁鸣

金华市中心医院应明亮 提供

基层巡讲(沧县站)

品牌内容供应商入驻,共建优质课程库,图文、音视频、直播,面授,满足各类课程需求, 完美呈现优质课程内容。

想学什么课程,让我们来帮你量身定制的实现!帮内容寻找精准流量,帮流量匹配优质内容。

行业领袖亲授,业内大咖在线授课答疑,为您带来与众不同的学习体验与难得的提高机会。

排课、预约、支付、订单、发票,全流程线上管理,快速提升运营效率;数据化精准营销,满足各渠道业务管理需求。

线上跨越时空与线下对面交流优势完美结合,拓宽线上线下渠道,轻松解决招生难题,O2O打通了线上线下的客户体验环节,为您带来无限可能。

零门槛搭建在线网校,灵活部署,分分钟即可上线运营。配套H5、桌面端多平台自由选择,助您快速打造专属私有品牌的融合在线教育平台。