患者:女,56岁.

主诉:腹部间断性疼痛1个月。

现病史:患者于1个月前无明显诱因逐渐出现腹部间断性疼痛,无恶心、呕吐症状,无发热及乏力症状,无视物模糊,无定向力障碍。后于当地医院行检查检验,腹部血管造影超示:约L3、L4锥体水平腹主动脉改变,考虑壁间血肿,肠系膜下动脉近端受累,腹主动脉及其分支粥样硬化改变,建议住院行手术治疗,患者及家属拒绝,现患者为进一步治疗来我院就诊。

既往史:平素健康情况良好。

CT

检查所见:

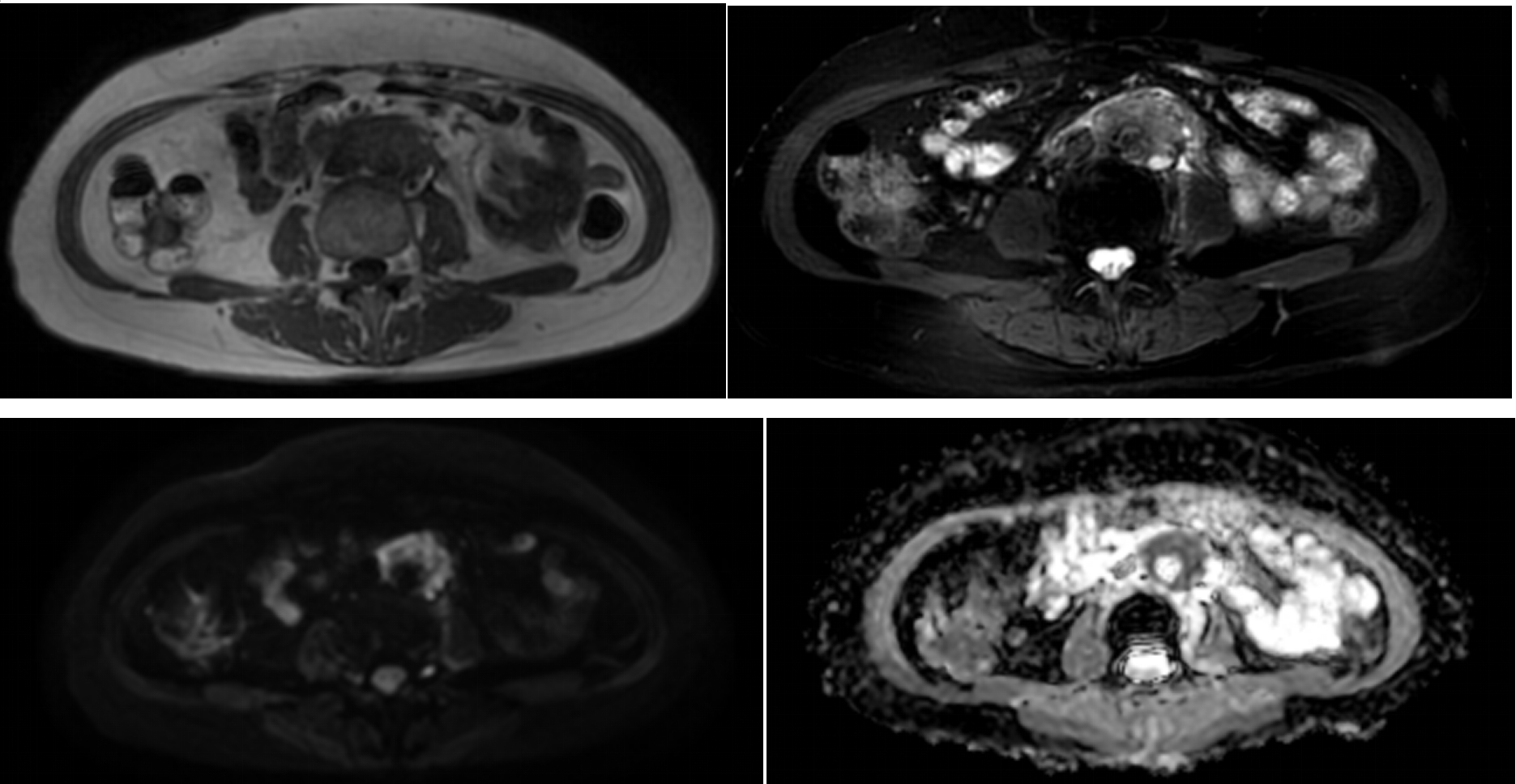

胸腹主动脉及双侧髂动脉血管粗细均匀,走行自然,造影剂充盈尚可,局部管壁可见斑状高密度钙化斑块及低密度非钙化斑块,局部管腔轻度狭窄。腹主动脉下段(L3-L4椎体水平)周围可见不规则形软组织密度影,以血管前方及两侧为著,平扫CT值约为40HU,增强后CT值约为71HU,肠系膜下动脉起始部包绕其中,局部略纤细。

检查诊断:

对比2024-12-02和2024-12-19日外院前片:

1、腹主动脉下段周围软组织密度影,较前略增大,考虑腹膜后纤维化可能性大;

2、胸腹主动脉及双侧髂动脉多发动脉粥样硬化伴局部轻度狭窄,大致同前。

MRI

检查所见:

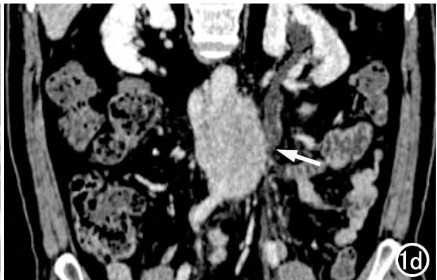

腹主动脉下段(腰3-腰4椎体水平)周围可见不规则形T1序列呈等-稍低信号,T2序列呈稍高信号,信号欠均匀,DWI序列呈高-稍高信号,ADC图上呈低信号,肠系膜下动脉起始部包绕其中,局部略纤细。

检查诊断:

腹主动脉下段异常信号,考虑腹膜后纤维化,请结合临床及相关实验室检查。

腹膜后纤维化

腹膜后纤维化(retroperitoneal fibrosis, RPF)

一、临床背景

1、概述:腹膜后组织的慢性非特异性炎症伴纤维组织增生,好发于腰4-5水平,可包绕腹主动脉、髂动脉、下腔静脉或输尿管等而产生一系列临床症状,其中以肾积水和肾衰竭最常见,发生率高达80%~100%。RPF可分为原发性和继发性。

2、原发性腹膜后纤维化(IRPF)约占本病的2/3,男女发病率之比为2:1~3:1,发病年龄多为50~60岁。病因未明,比较公认的是IRPF属于慢性主动脉周围炎的一个发展阶段。近年来IRPF更多地被认为是一种与IgG4相关的自身免疫性疾病。早期糖皮质激素联合免疫抑制剂治疗有效。

3、继发者约占本病的1/3,病因已明或可明,常见危险因素包括恶性肿瘤、炎症、外伤、手术、放射线治疗、某些药物(如麦角新碱)、石棉纤维及过量吸烟等。治疗方法主要针对原发病和并发症。

4、临床表现:IRPF起病缓慢,早期临床症状隐匿,可有腹部或腰背部钝痛,下肢水肿、低热、乏力、厌食、消瘦等非特异症状。患者多因体检或因腰背部疼痛行超声检查发现肾积水而就诊,后期患者常因输尿管梗阻而致肾功能不全或肾衰竭,少数患者可有胆总管梗阻、门脉高压及胃肠道梗阻的相关临床症状,另部分患者可出现血压升高,可能是肾源性尿路梗阻致肾素分泌增加或容量负荷增加所致。

二、影像表现

1、CT

① CT平扫典型表现为分布在脊柱两旁、肾门以下的质地均匀的不规则形软组织影,两侧对称或非对称性分布,边界可清晰或模糊,病变可局限或广泛。一般起源于腹主动脉下段,范围较大者沿腹主动脉长轴走行,下方可达骼总动脉周围,沿途常于前方或两侧包绕下腔静脉和输尿管,与其分界不清,一般不累及大血管后方,无推移征象。

② 80%以上的患者可出现单侧或双侧输尿管受侵"三联征",即输尿管腔外增多的软组织包绕输尿管、输尿管局部狭窄致以上集合系统扩张积水、输尿管向中线移位,对RPF的诊断有重要提示意义。

③ 增强后肿块强化程度与疾病的分期有关,早期的腹膜后纤维化血管增生活跃增强检查时病灶明显强化,后期纤维化程度加重导致强化程度减弱,可表现为渐进性强化。

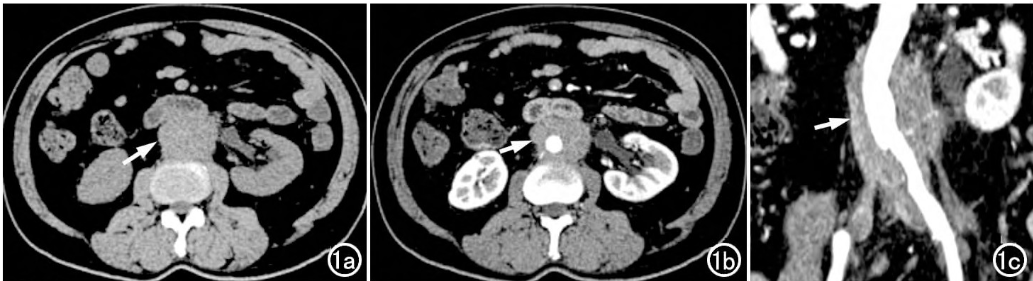

男,54岁,左侧腹部胀痛3月余。a.CT平扫示肾门水平包绕腹主动脉的软组织影(箭);b.CT增强扫描动脉期,示病灶轻度强化(箭);c.CPR图像示软组织影弥漫性包绕腹主动脉(箭)至两侧髂总动脉;d.CPR 图像示左侧输尿管局部受粘连 (箭),致其上方尿路扩张、积水(箭);e.MIP图像示左肾功能下降.

2、MRI

① MR较CT更有优势,能够从异常信号强弱来推测其组织成分,在鉴别良、恶性方面也具有较高的价值。MR典型表现为T1WI上呈低信号,在T2WI上因不同病程有不同信号强度,早期呈高信号,晚期表现为低信号;T2WI上,病灶信号不均常提示恶性,但不够敏感,明确诊断仍有赖于活检。

② 增强扫描强化方式取决于纤维化的成熟程度,早期血管和炎性细胞数量多,动脉期即可明显强化;随着纤维化程度的进展,病灶多表现为渐进性强化,持续时间较长。对于范围较大的病灶,一般中心部分强化程度略低于周边,是由于病变中心较周边纤维化程度更高,所含毛细血管及炎性细胞更少。后期因病灶主要为大量无血管及无炎症细胞的纤维化组织,病灶几乎无强化。

三、鉴别诊断:腹膜后淋巴瘤

1、好发于40-60岁中老年人,以非霍奇金淋巴瘤多见,其中约70%起源于B细胞。临床症状多不典型,多表现为全身症状,低热、腹痛、腹胀、消瘦、乏力等非特异症状。

2、CT:腹膜后多个类圆形软组织密度,团状、融合状,密度均匀,液化、坏死少见,钙化少见,周围和其他部位可见肿大淋巴结;肿块可包绕、推移、侵犯肠系膜血管、腹主动脉及下腔静脉等,形成“血管漂浮征”;一般不侵犯输尿管;增强后呈均匀轻中度强化。

3、MRI:T1WI呈均匀等或稍低信号,T2WI压脂上呈稍高信号,DWI明显弥散受限;增强扫描显示轻中度均匀强化。

[1]曹伟华,常娟锋,蒋立明.腹膜后纤维化的CT诊断及误诊分析[J].现代医用影像学,2022,31(06):1010-1014.

[2]冯京京,陆芳,滑炎卿.特发性腹膜后纤维化的MSCT表现[J].放射学实践,2016,31(12):1219-1222.DOI:10.13609/j.cnki.1000-0313.2016.12.025.

鹰潭市余江区人民医院 郑圣树

山东省临沂市人民医院 张明辉教授

山东枣庄市中医医院 梁鸣

品牌内容供应商入驻,共建优质课程库,图文、音视频、直播,面授,满足各类课程需求, 完美呈现优质课程内容。

想学什么课程,让我们来帮你量身定制的实现!帮内容寻找精准流量,帮流量匹配优质内容。

行业领袖亲授,业内大咖在线授课答疑,为您带来与众不同的学习体验与难得的提高机会。

排课、预约、支付、订单、发票,全流程线上管理,快速提升运营效率;数据化精准营销,满足各渠道业务管理需求。

线上跨越时空与线下对面交流优势完美结合,拓宽线上线下渠道,轻松解决招生难题,O2O打通了线上线下的客户体验环节,为您带来无限可能。

零门槛搭建在线网校,灵活部署,分分钟即可上线运营。配套H5、桌面端多平台自由选择,助您快速打造专属私有品牌的融合在线教育平台。