病例病史

患者女性,18岁,因“腰痛伴双下肢感觉减退及活动障碍1月”入院。

现病史:1月前患者出现腰部疼痛不适,予以对症处理后腰痛未见明显好转,逐渐出现左下肢麻木感,痛觉减退,从足底向上发展,逐步出现左下肢活动障碍,后相同症状发展至右下肢,近3天逐渐出现行走不能及大小便失禁。既往体健。

查体

神志清,对答切题,双瞳等大等圆,直径2.5mm,对光反射灵敏,伸舌居中,口角无偏斜,颈软无抵抗,皮肤无牛奶咖啡斑,双上肢肌力Ⅴ级,双下肢肌力Ⅰ级,双下肢痛觉消失(足底至双侧大腿根部),病理反射未引出。

辅助检查

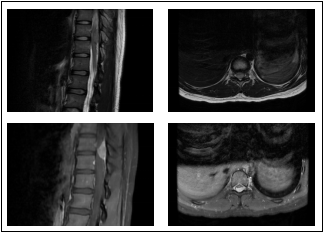

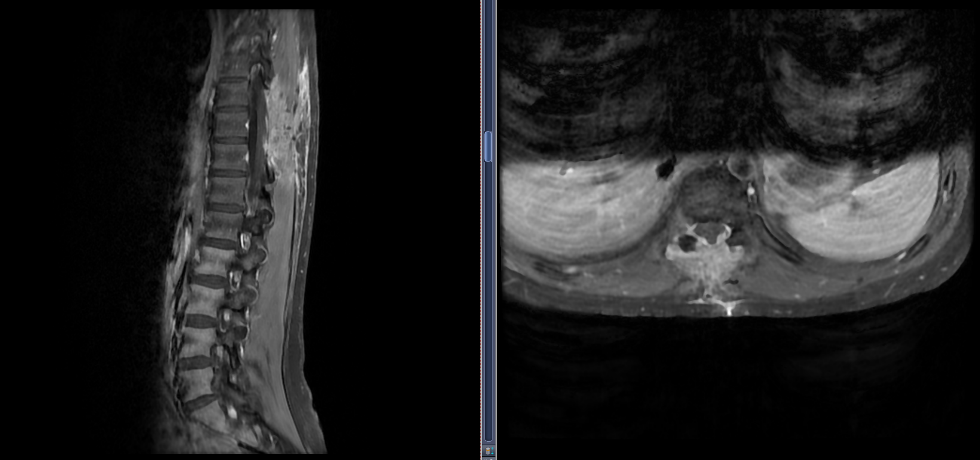

胸椎MRI:T10-T11水平可见T1WI等、T2WI稍高信号大小约21mm*11mm 病灶,增强后可见明显强化。

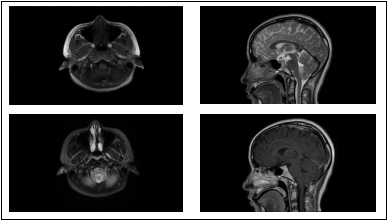

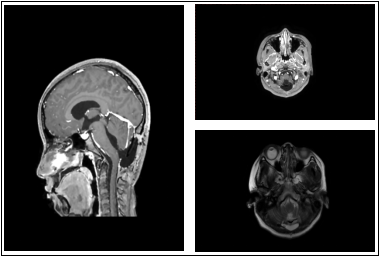

头颅MRI:第四脑室可见3.5*2.0cm异常信号,T1WI呈等低信号,T2WI呈等高信号,增强后病变上缘无明显强化,下缘可见多发结节样强化灶。

诊疗经过

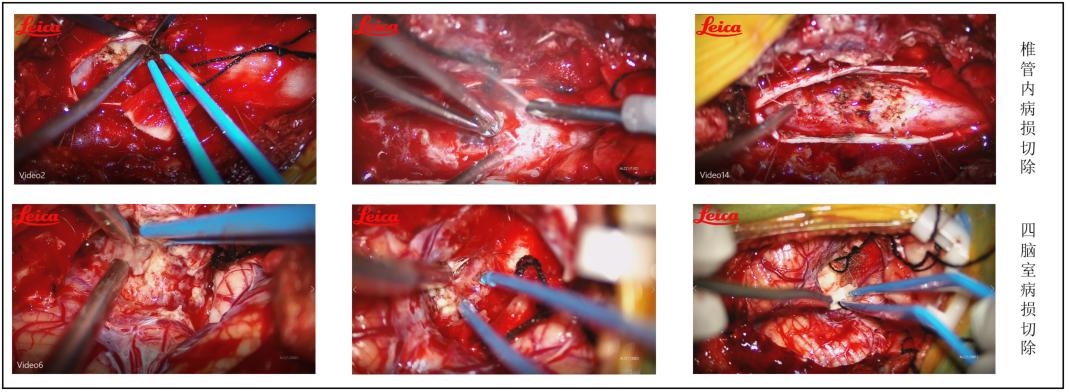

患者于2022-04-11椎管内病损切除术,术中肿瘤与脊髓粘连紧密,CUSA辅助下大部分切除,残留薄层肿瘤;患者于2022-04-22四脑室病损切除术,术中可见肿瘤附着于菱形窝下方,肿瘤显微镜下全切。

术后予以脱水、激素冲击、营养神经、康复(中频脉冲电刺激、神经肌肉电刺激)等对症治疗。

术后病理

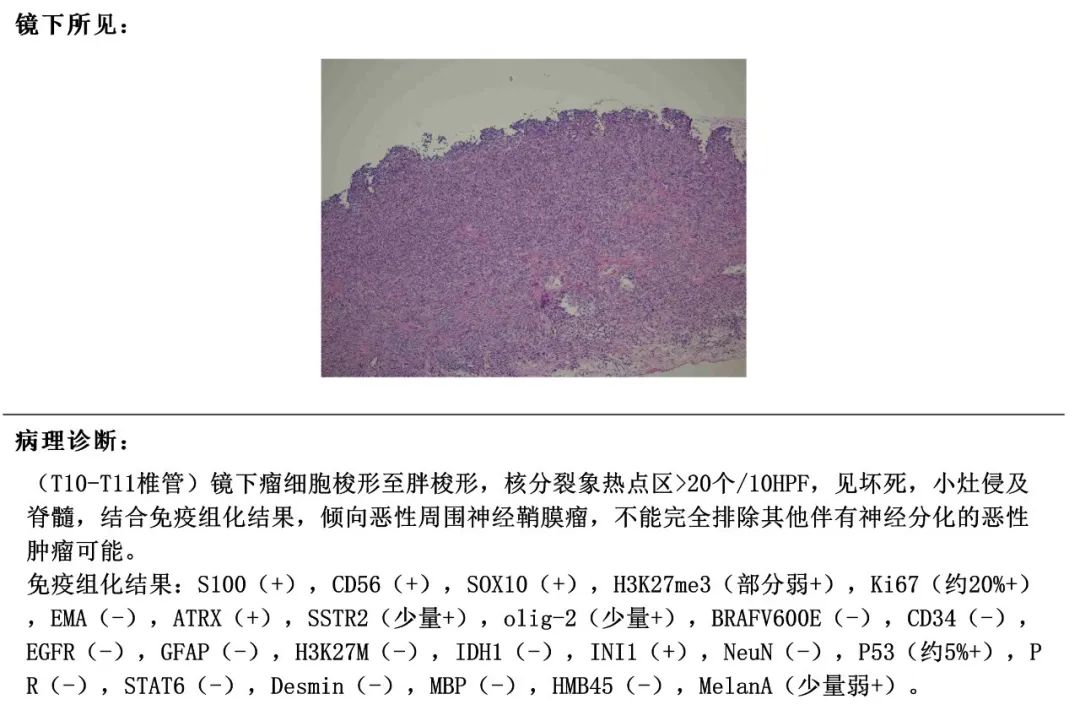

1. T10-11髓内占位:考虑恶性周围神经鞘膜瘤(MPNST)

(1)常规病理:

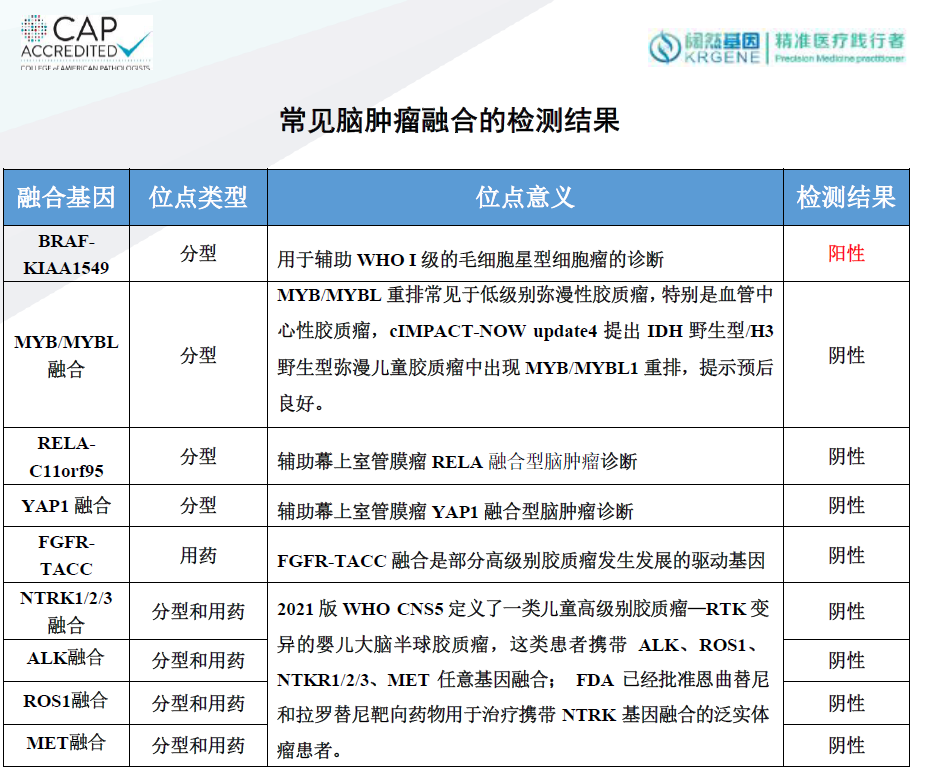

(2)基因检测结果:

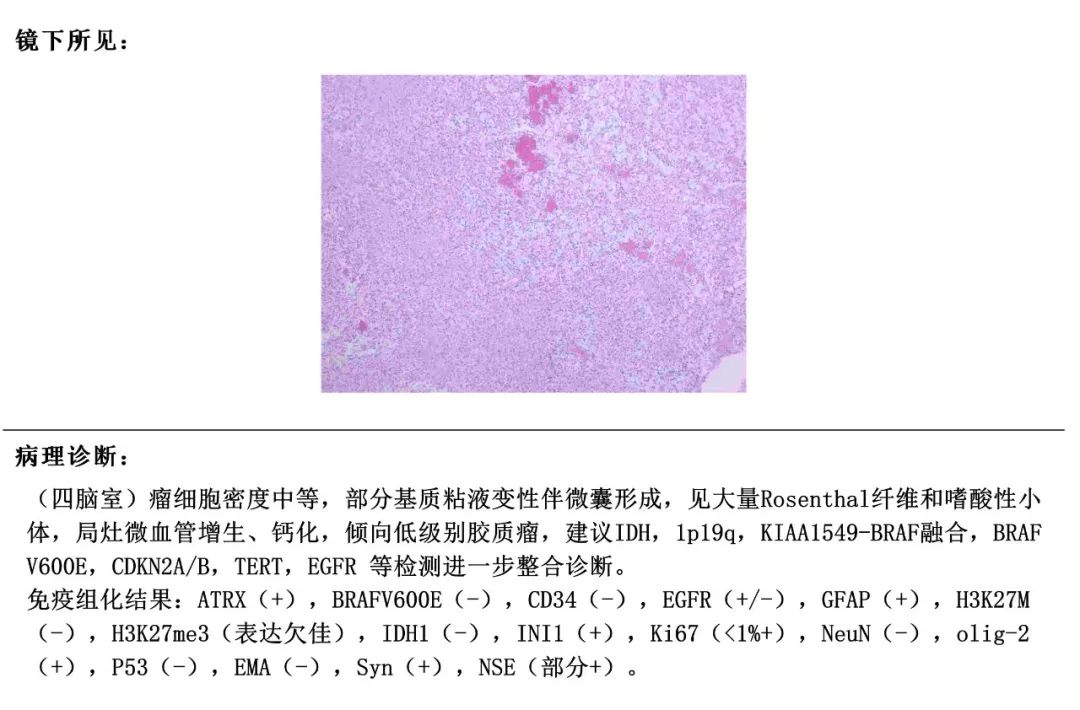

四脑室占位:毛细胞型星形细胞瘤(PA)

(1)常规病理:

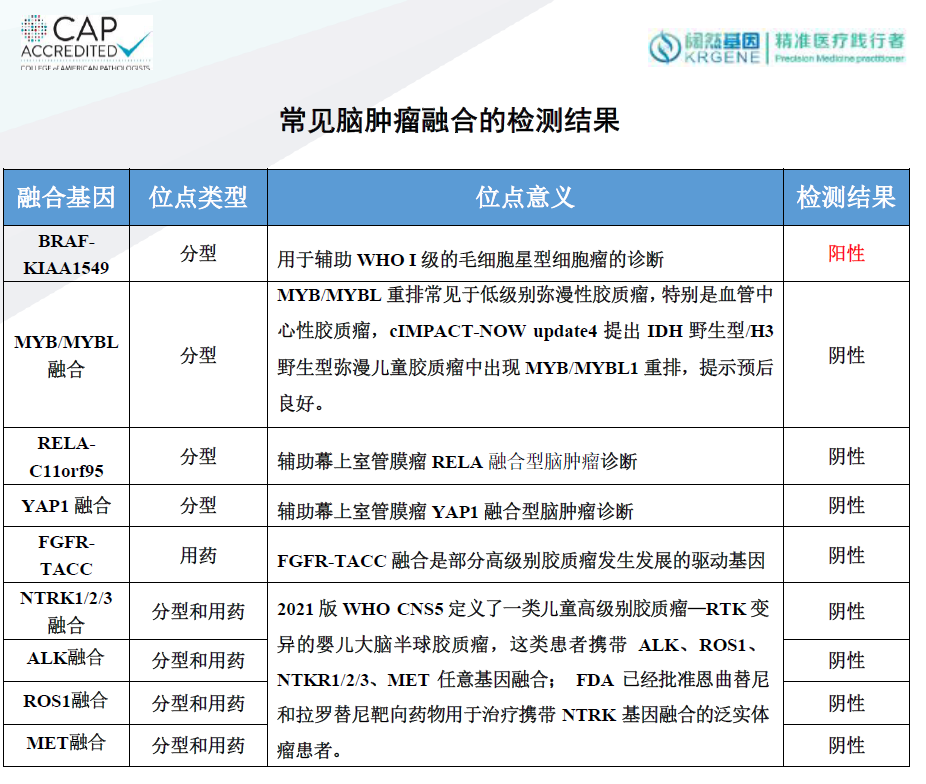

(2)基因检测结果

诊断依据

针对患者诊断我们提出两种推测,第一考虑这是两种疾病,即T10-T11髓内恶性周围神经鞘膜瘤、四脑室毛细胞型星形细胞瘤,原因是由于形态学及免疫组化结果显示是两种不同肿瘤,第二种考虑是四脑室毛细胞型星形细胞瘤伴T10-11脊髓软脑膜播散(脊髓毛星恶变),原因是考虑①一元论②椎管内、四脑室肿瘤标本均存在KIAA1549/BRAF融合③有相关毛星恶变、毛星脊髓软脑膜播散病例报道。由于恶性周围神经鞘膜瘤非常少见,患者家属于首都医科大学宣武医院再次行病理检测,结果于我院病理结果一致,即T10-T11髓内恶性周围神经鞘膜瘤、四脑室毛细胞型星形细胞瘤。由于椎管内、四脑室肿瘤标本均存在KIAA1549/BRAF融合,我们也查阅了相关文献:

一、KIAA1549/BRAF FUSION

1 . BRAF是参与MAPK通路的原癌基因,参与促进细胞生长和存活,突变以病理性融合和错义突变为主。

2. 最常见的融合是KIAA1549-BRAF融合,融合导致BRAF N-端调控域丢失,导致RAS/MAPK信号通路下游上调;但除了KIAA1549-BRAF基因融合外,BRAF融合还涉及到其他融合伙伴,包括RNF130、SRGAP、FAM131B、CLCN6、GNAI1、MKRN1、GIT2和FXR1等。

3. BRAF错义突变主要是BRAF V600E点突变,是第600位的谷氨酸替代了缬氨酸,这也是BRAF突变最常见的(约占90% )一种突变形式,主要发生在IDH野生型胶质瘤中。

二、KIAA1549/BRAF与PA

1. KIAA1549-BRAF是儿童低级别胶质瘤(pLGG)最常见的分子改变,并常见于后颅窝/小脑的毛细胞星形细胞瘤。

2. PA中出现KIAA1549-BRAF融合,约占50-85%。

3. KIAA1549-BRAF预示PA良好预后。

4. KIAA1549-BRAF出现在成人毛星比例较低,儿童多见。

三、PA与软脑膜播散(leptomeningeal dissemination)

1. PA有软脑膜播散相关病例报告,量<70例。

2. 绝大多数LD均未恶变。

3. 肿瘤切除程度、VP、肿瘤靠近蛛网膜下腔或者脑室是播散的危险性因素。

四、PA软脑膜播散与恶变

1. 毛星软脑膜转移自发性恶变后性质多为渐变性星瘤或者胶质母细胞瘤 。

2. 毛星软脑膜转移恶变多数有放疗史。

3. 成人PA恶变及复发概率高于儿童PA,甚至有观点儿童PA不发生恶变。

4. KIAA1549-BRAF预示PA良好预后, CDKN2A and PTEN 丢失与PA侵袭性相关。

五、KIAA1549/BRAF 与 MPNST

1. MPNST是来自施旺细胞的高侵袭性肿瘤,50%发生于NF1患者。

2. MPNST有6.5%机率出现BRAF V600E突变。

3. 未见有MPNST出现KIAA1549-BRAF融合报道。

4. 有MPNST与PA合并相关病例报道,但是检出时间PA均早于MPNST,多为NF1相关综合征,且缺乏相应分子检测。

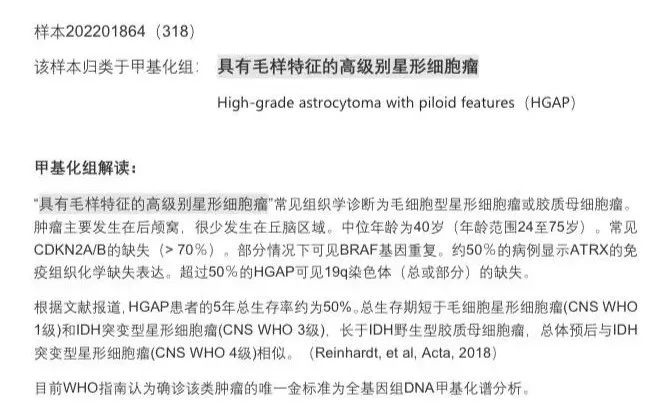

2022.06.02我科与上海华山医院吴劲松教授团队行神经肿瘤MDT讨论,认为此病例中四脑室毛细胞型星形细胞瘤诊断明确,T10-11髓内占位诊断存疑,建议完善全基因组DNA甲基化谱检测。该肿瘤标本送至陆军军医大学第一附属医院(西南医院)行全基因组DNA甲基化谱检测。T10-11甲基化检测结果如下:

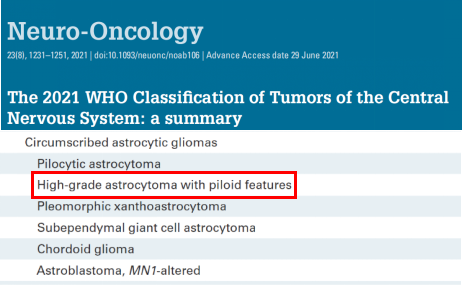

具有毛样特征的高级别星形细胞瘤(HGAP)是指一类具有毛细胞型星形细胞瘤(PA)的组织学特征,但核分裂活性增加,同时还有高级别胶质瘤特征(如微血管增生和假栅栏状坏死)星形细胞瘤。是WHO 第 5 版中枢神经系统肿瘤分类中新加入的分型,属于局限性星形细胞瘤这一大类。

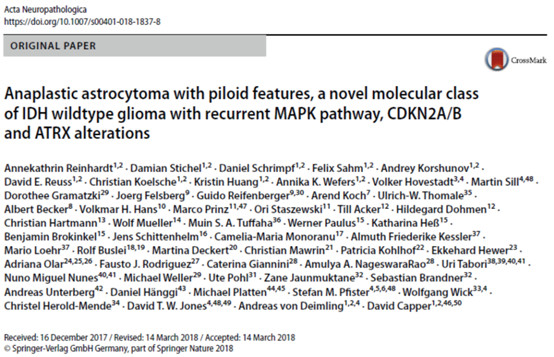

2018年,Reinhardt 等对组织学诊断为间变型毛细胞型星形细胞瘤的 102 例患者行全基因组DNA甲基化分析,发现83例具有特定的 DNA 甲基化模式,故命名为甲基化类型的有毛细胞样特征的间变性星形细胞瘤,考虑到将具备这些特征的肿瘤与间变性星形细胞瘤和毛。

该类肿瘤好发于后颅窝(74%)及幕上(17%),7%可位于脊髓,80%的病例有CDKN2A/B的缺失,75%的病例存在MAPK通路的基因改变,多为KIAA1549-BRAF融合(20%)、NF1突变(30%)或FGFR1突变(19%);45%的病例ATRX缺失。此外,近半数的病例存在MGMT的启动子甲基化(阈值8%)。5年总生存率约为50%。总生存期短于PA,长于IDH野生型胶质母细胞瘤。该类肿瘤的唯一金标准为全基因组DNA甲基化谱分析。

因此我们认为这是一例极为罕见的四脑室毛细胞型星形细胞瘤(PA)垂直转移(drop metastasis)至T10-11,恶变为具有毛样特征的高级别星形细胞瘤(HGAP),国内外暂未有相关病例报道。

患者四脑室毛细胞型星形细胞瘤(WHO Ⅰ级)完整切除,予以动态随访观察,针对T10-11髓内占位,患者已于我院行放射治疗+靶向治疗(KIAA1549/BRAF),经过康复治疗,目前患者双下肢肌力Ⅳ级,深浅感觉已部分恢复,可在搀扶下行走。该病例处于持续动态随访观察中。

2022.07.15复查胸髓MRI提示肿瘤未见明显进展

2022.08.01复查头颅MRI提示四脑室肿瘤全切

胶质瘤的诊断需要病理诊断结合分子诊断,本案例通过分子检测对胶质瘤进行精准分型,提示预后,充分说明分子检测对胶质瘤的重要性。

作者简介

黄煜伦 主任医师

- 博士生导师,苏州大学附属独墅湖医院神经外科,科主任兼学科带头人

- 长期致力于各类脑肿瘤临床、基础和教学工作,特别是脑胶质瘤,垂体瘤,颅底肿瘤,转移瘤的治疗;在正常压力脑积水以及复杂脑积水的治疗,注重手术中脑功能的保护,在胶质瘤规范化综合治疗以及免疫治疗(CAR-T细胞)方面有独到的见解

- 在国内外发表刊物论文60余篇,SCI论文30余篇,最高影响因子16.09分。承担国家级省部级基金共5项

- 任中国抗癌协会胶质瘤专委会委员,中国医师协会胶质瘤专委会MDT学组委员,中国医师协会神经外科分会电生理学组委员,中国医药创新促进会脑神经药物临床研究专业委员会委员,中国微循环学会神经变性病专业委员会脑积水学组委员;江苏省抗癌协会神经肿瘤分会委员;江苏省医学会神经外科分会内镜学组委员;江苏省医师协会神经外科分会颅底学组委员等任职

荣孝慈 医师

· 苏州大学附属独墅湖医院神经外科主治医师,医学硕士

· 毕业于苏州大学临床医学专业(神经外科方向),从事神经外科临床工作6年

· 擅长诊疗各类神经外科疾病,尤其擅长颅脑外伤、高血压脑出血、脑室腹腔分流等手术治疗,对常压性脑积水、神经胶质瘤、垂体瘤等的治疗有着丰富的临床经验

中国医学影像联盟

中国医学影像联盟 购物车

购物车 学习记录

学习记录 使用帮助

使用帮助 联系我们

联系我们