李果珍教授-影像泰斗 百年守望

北京医院放射科

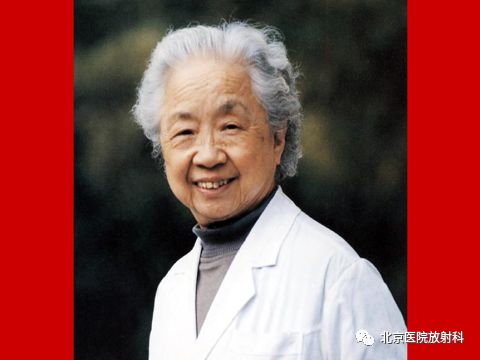

李果珍教授 摄于一百周岁

璀璨之路

李果珍教授1915年生于北京,后全家随父迁上海。先后就读于碑文女中、清心女中。1935年在南京金陵女子学院医学预科学习三年,北京协和医学院学习五年,1943年获得医学博士学位。毕业后在中央医院(现人民医院)工作,师从谢志光教授。

李果珍青年时代 协和医学院

1948年,经谢教授推荐到美国芝加哥大学附属医院(Billing's Hospital)放射科进修,她的聪明好学与钻研精神得到了导师Hodges教授和众多外国同事的赞扬。1949年10月1日新中国成立的消息震撼了全世界的海外学子,也激发了李果珍教授的爱国之心,她毅然放弃了国外优越的生活环境,回到了百废待兴的祖国,为振兴中华放射学事业而献身。回国后,她成为我国首批放射学专家。1966年,由北医一院(府右街)调到北京医院放射科,任放射科主任。她从事临床放射学医疗、教学和科研工作七十余载,曾先后被北美放射学会、欧洲放射学会授予荣誉会员,以及荣获亚太放射学会金质奖章。

1998年 李教授荣获RSNA荣誉会员

2001年 李教授荣获ECR荣誉会员

2006年 李教授荣获亚太放射学会金质奖章

始终站在放射学领域的最前沿,是李果珍教授最为自豪的事情。20世纪50年代,李教授首创以手和腕骨判断骨龄的研究,经过后来学者的不断完善,创建了中国人正常骨龄标准,已普遍用于临床诊断和运动医学。70年代末期,北京医院引进了全国第一台全身CT,李果珍教授在国内最早开展体部CT的临床应用,并从1980年开始,先后举办了10余期全国CT学习班,毫无保留地将自己所学、所知传授给同仁,他们中的大多数已经成为各地的学术带头人。1984年开始,李教授出任《中华放射学杂志》主编。90年代初,她带领年轻的一代最先开始了高场强磁共振的临床应用,6年后她又与中国科学院合作,在国内率先开展了功能磁共振的研究。多年来,李果珍教授为我国医学影像新技术的引进和推广进行了不懈努力。

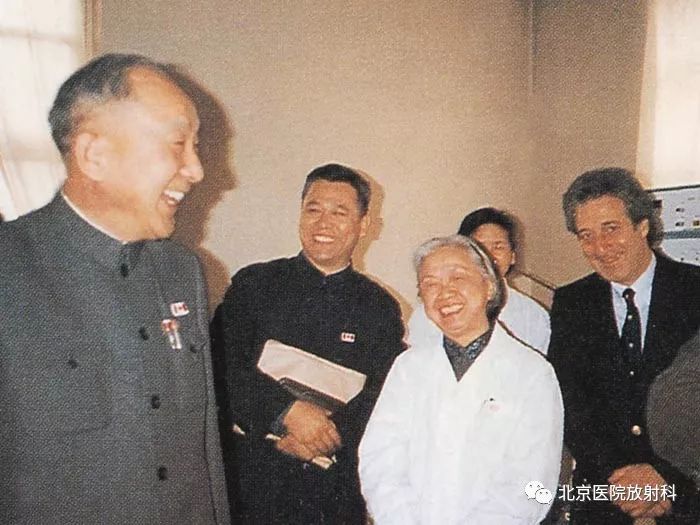

1982年 李教授陪同外宾参观我国第一台CT机

针灸在中国已有千年的历史,它的疗效人们有目共睹,许多西方人现在也接受这种治疗方法。“能不能用客观的西医的办法解释经络、针灸?”李果珍想到了MRI在脑组织成像方面的优越性,“我们可以在针灸穴位的同时进行头部MRI扫描,看能否找到相应的兴奋灶。”这项与中国科学院及针灸专家合作的研究还在继续深入。“最明显的是光明穴,这是胆经位于小腿上的一个穴位,治疗眼疾时常刺激这个穴位。”李果珍教授继续解释,“眼睛受视神经调控,视神经终止于大脑枕叶视皮质。我们刺激志愿者的光明穴的同时,MRI图像显示在大脑枕叶有兴奋灶。这证明光明穴—眼睛—大脑之间有密切的关联。同样,我们也在证明其它的‘穴位—靶器官—大脑’之间的联系。”这就是轰动ECR2001的主题演讲。那次会上,她的另一个演讲的内容是,用放射成像方法客观反映中医治疗股骨头坏死的疗效,同样引起了人们极大的兴趣。

科学地确定穴位与经络,客观地证明针灸疗效,这是生物医学工程界与医学界众多学者一直探寻的课题。若能实现,针灸这一古老的疗法必能再一次焕发“青春的活力”。

诲人不倦,桃李满天下

医学是一种循证科学,前人经验的积累在其发展中有举足轻重的作用,影像诊断学更是如此。李教授告诉我们,现在她每天花大部分时间整理各种影像材料,留作教学之用。她时刻惦记着对年轻一代的培养。几十年来,她带过的进修医生、研究生、博士生都已经数不清了。“走到哪儿,都能找到我的学生。”

半个世纪来,临床学科的细化带来了影像学科按人体系统的细分,例如心血管、乳腺、骨关节影像学等。这种细分专业固然具有使研究深入的明显优势,但李果珍教授提出了细分专业对年轻人培养、发展的局限性。“没有广博的基础,又何谈深入!年轻医生应该有全面、扎实的基础,普通X射线、CT、MRI等都要熟悉,然后再按人体系统学习、分科。”

她注意到了目前影像专业年轻人才流失的情况,并为之呼吁。“一些本该在专业上很有前途的年轻人,却放弃了专业而从商,让人惋惜。应该多给他们一些机会,给他们提供在科研、学习方面的条件。”

1995年在人民大会堂设立李果珍奖学金

李果珍教授总是强调年轻人应该注重英语学习。熟练的英语是李果珍教授的一大优势,这得益于她早年在教会中学和协和医科大学的学习,那里都是小班英文授课。了解新进展,与国外同行交流,都离不开英语。20世纪80年代,CT刚进入中国,当时几乎所有的CT的工具书都是英文的,很多医生没有机会接触这些文献材料,或者不能甚解。看到这种情形,李果珍教授十分着急,她抓紧时间,参考外文资料,结合自己的工作心得与经验,于1986年出版了专著《临床体部CT诊断学》,一时成为众多影像科医生的案头必备工具书。1994年,李果珍又出版了《临床CT诊断学》,并获得了卫生部1996年科技进步二等奖。

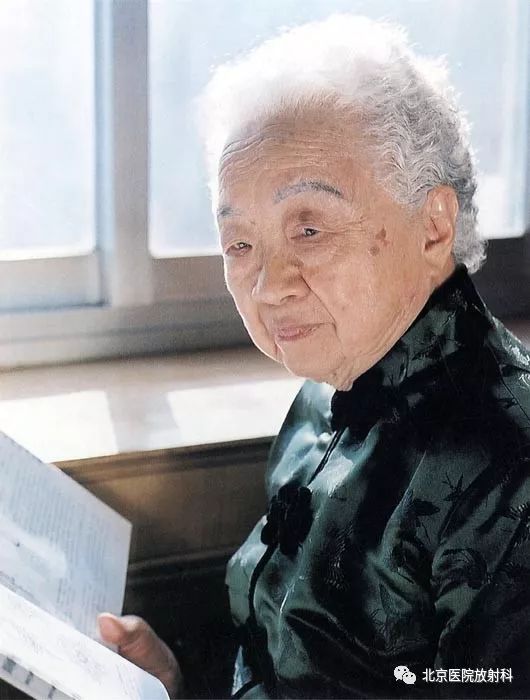

李果珍教授 看书

在中国,各地区经济发展的不平衡在医院的放射科也能折射出来: 经济发达地区的医院,其设备更新速度能够保持与世界先进水平设备升级的速度一致,往往一个医院拥有几台CT、MRI,地区平均百万人口拥有某种高精尖的设备数倍甚至数十倍于贫困地区; 而在经济欠发达地区或有的县级医院,仅有早期的X射线机肩负着重任。李果珍注意着这种不平衡的现象,她认为,对于那些高精尖医疗设备的上马,应该有一个充分论证,达到经济效益与社会效益的最佳结合; 而对于经济欠发达地区和县一级医院,她则建议多选一些国产的影像设备。“如今,数字化X射线机、CT、MRI等先进的影像设备已经实现了国产化,完全能够满足这些地区医院临床诊断需求。”她认为,MRI设备,尤其是低场永磁开放式磁共振设备,其消耗低、维持费用低,虽然投影时间长,但作为一种性价比较好的设备,这只是可以忽略的缺点。国产的低场MRI如今价格不高、性能较好,应该配备到县一级医院。

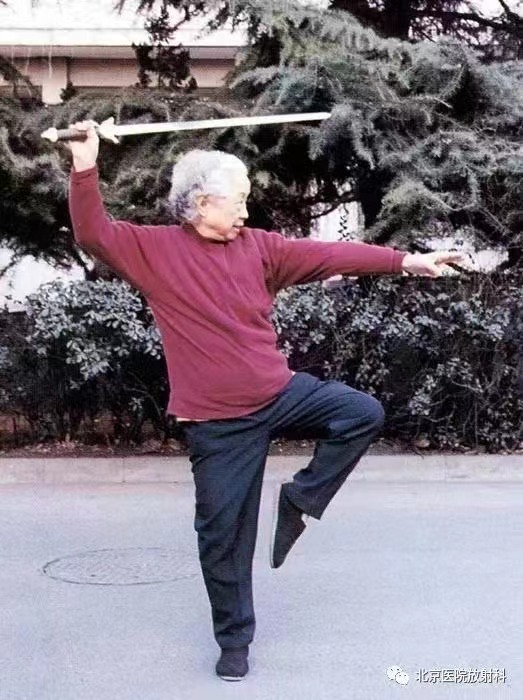

我工作,故我在

李果珍教授直到百岁高龄仍然每天坚持着一个近于苛刻的作息时间。她每天的生活始于早晨5点钟,练一个小时太极拳或太极剑,吃一顿美美的早餐,然后弹一小时钢琴。这些便是一天八小时工作之前的“热身运动”。“工作已经成为一种惯性,如吃饭、睡眠一样自然。”她说,“我总是让我的身体和头脑运动着。”

李果珍教授 太极剑

李果珍教授 弹钢琴

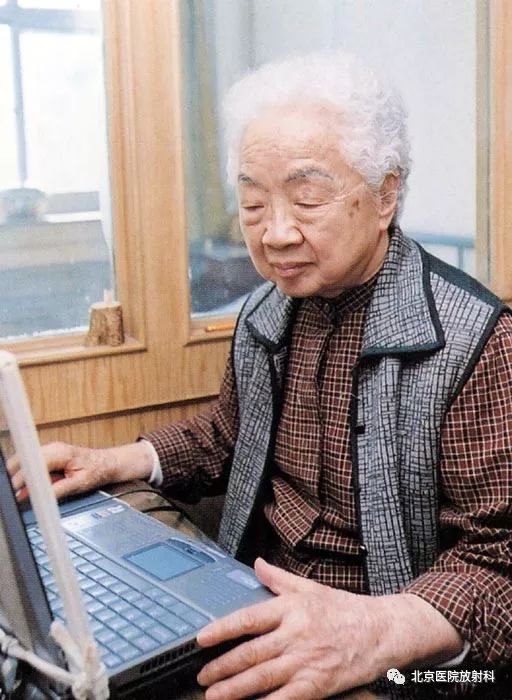

保持与世界各地放射学专家联系,跟踪专业发展前沿,关注与放射学、医学有关的发展是她每天的必修课。她很早就用Email同世界各地的同行交流,“这实在是太方便了,你可以给世界各地的人发信,几分钟之内就能到达,而且全部免费。”教授虽少出门,但天下事尽知。

李果珍教授 看文献

在北京医院磁共振室那个二层楼上,总有慕名的患者和本院的年轻医生不期而来,一如推开邻家长者的门,请她解答各种正困惑着他们的问题。“我总是要尽力给他们一个满意的答案。”李教授很高兴地说。

如今已耄耋之年的李果珍教授走到哪里,都是一个“中心式”人物。我总认为: 人们对她的推崇,并不只是因为她在放射学界的地位,她百岁高龄也只是浅层原因,更多的是缘于她在高龄状态仍然坚持工作,她像是在不经意地挑战着一个极限,实现着众多人认为难以实现的目标。她“60岁学CT,70岁学MR,80岁学电脑”的经历已成为“活到老,学到老”的典范被广为传颂。在2004年的第五届全国磁共振学术大会上,90岁高龄的李果珍教授还作了专题报告:影像学的新进展—“分子影像学”和“功能影像学”。她的这种对知识不懈追求,对工作认真负责的精神将永远激励着年轻的医学影像学工作者去攀登新的科学高峰。

李果珍教授80岁学电脑

她忙碌着工作的身影让你不由得自问: 我将来能做到这样吗?答案是不能,于是,来自内心深处的敬佩油然而生。不是有一句话说“工作着的女性最美丽”吗?这一定是她“中心式”人物的原因,我坚信。

图文编辑:北京医院放射科 常红花

原创文章,转载请注明来源。

中国医学影像联盟

中国医学影像联盟 购物车

购物车 学习记录

学习记录 使用帮助

使用帮助 联系我们

联系我们