患者:女,54岁;

主诉:发现左侧颈部肿物3年;

现病史:患者于3年前无意中发现左侧颈部肿物,未予重视及特殊治疗,现自觉左侧颈部肿物较前稍增大,于2023.05.08于安徽省太和医院行颈部局部肿物彩超检查显示:双侧腮腺形态正常,内部回声均匀,未见异常回声。CDFI:未见异常血流信号。双侧颈部见多个实性低回声结节,右侧最大为6×25mm,左侧最大为14×33mm,形态规则,边界清晰,皮髓质分界清晰,纵横比<1。CDFI:可见淋巴门样血流信号。诊断提示:双侧颈部实性结节(考虑:增大淋巴结)。为求进一步诊治,遂至我院,门诊拟“左侧颈部肿物”收住我科。病程中患者无明显症状,饮食,睡眠尚可,近期无明显体重下降。

颈部MR平扫、增强示:颈部左侧胸锁乳突肌周缘可见一大小约3×2.4cm椭圆形囊型肿块影,边界清,邻近皮下肌肉软组织结构清晰;病灶囊性内容物于T1WI以高信号、T2WI低信号为主,DWI、ADC图均表现为低信号;囊壁较厚、厚薄均匀,T1WI呈等信号、T2WI呈高信号,DWI、ADC图均表现为高信号;增强后病灶囊壁明显均匀强化。双侧颈动脉鞘周围可见多枚增大淋巴结影。

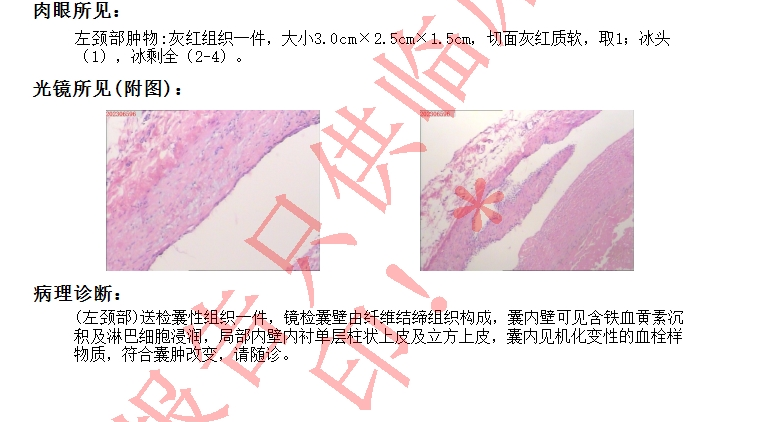

随后行肿物手术切除,术后病理证实为:腮裂囊肿。

病案讨论:

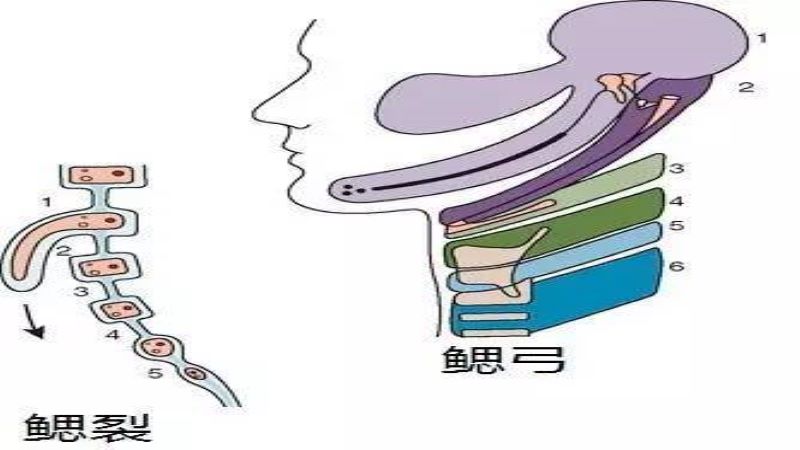

鳃裂囊肿是胚胎发育期中的鳃裂残余组织发生的一种先天性畸形。在胚胎发育第4周,鳃弓和间质很容易辨认,在头下部和颈侧方出现6对实质性鳃弓,和间隔于末对鳃弓间的5对沟裂即鳃裂。包括通向外方(皮肤方向)的鳃沟(沟面外胚叶上皮),通向内方(咽囊方向)的咽囊(为内胚叶上皮)和中间间隔闭锁膜(中胚叶组织)。在发育过程中各个鳃弓互相融合而形成颈部及面部各个器官,鳃裂消失。若鳃裂未消失、上皮组织残留则可形成囊肿或瘘。鳃裂囊肿解剖位置,符合胚胎时鳃裂所在位置。第一鳃裂囊肿为第一鳃裂残留胚胎痕迹,即从外耳道至颌下三角。第一鳃裂囊肿分二型,即来源于外胚层I型和来源于内胚层和外胚层Ⅱ型。第二鳃裂囊肿为位于颌下区至甲状软骨水平,分为四型:I型位置表浅,位于胸锁乳突肌前缘、颈阔肌深面;II型较常见,位于胸锁乳突肌浅面、颈动脉间隙外侧和颌下腺后方;III型位于颈动脉至咽侧面之间;IV型位于咽粘膜间隙。第三、第四鳃裂囊肿鉴别较困难,因第四鳃裂囊肿起源于梨状窝和舌骨骨膜,沿气管、食管鞘下降至纵隔,一般位置较高为第三鳃裂囊肿,较低为第四鳃裂囊肿。

本病发病年龄以青中年为主。症状无特异性,主要表现为颈侧或腮腺区无痛性肿块,呈缓慢生长,常合并有瘘管。继发感染者可伴有发热、疼痛,瘘管可有脓性或粘性分泌物流出。病理学上腮裂囊壁外层多为纤维结缔组织,内层为复层 鳞状上皮、纤毛柱状上皮或二者的混合,囊壁中含有大量淋巴淋巴样组织并形成淋巴滤泡。若感染出血,囊壁纤维化增厚,壁内有大量胆固醇结晶及异物巨细胞反应,囊壁与周围组织紧密粘连。

鳃裂囊肿的主要影像学表现为位于一侧颈前三角区,沿胸锁乳突肌浅面、颈动脉间隙外侧上下走行,上至下颌角水平,下至胸廓纵膈内,形态呈圆形或椭圆形,边界清楚、密度均匀的囊性肿块;囊内容物于MRI T1WI通常呈低信号,当蛋白、黏液、胆固醇含量较高时可呈高信号;T2WI通常为均匀高信号,亦可表现为等或低信号。增强扫描囊壁可轻度强化,如出现囊壁增厚、强化明显则提示感染可能。鳃裂囊肿极少发生癌变。

本例的鉴别诊断应与甲状舌骨囊肿、淋巴管囊肿、神经鞘瘤及囊性转移瘤等相鉴别。甲状舌骨囊肿有其特定好发部位,位于甲状舌骨肌前正中线或旁正中线;淋巴水瘤好发于2岁以内儿童,多位于颌下间隙内,可单房或多房,呈分隔状,有向周围结构间隙生长特点;神经鞘瘤容易囊变,增强后实性部分强化明显,本例可根据特征性部位以兹鉴别。囊性转移瘤的囊壁较厚且不规则,增强后囊壁强化明显,有时与鳃裂囊肿较难鉴别,可根据原发肿瘤病史作为鉴别依据。

类型:原创

病例ID:ZYLM000002343

校对:王宇军

阅读:1833

文章已于2023-06-13修改