男,71岁,男性,因“发现胰腺占位5天”入院。

现病史

半月前患者无明显诱出现腹胀,2023.6.15至**医院检查发现癌胚抗原 10.6ng/ml,糖类抗原1991823.5U/ml,6.21查腹部CT示:胰腺体部占位,考虑胰腺Ca,胰管扩张,现患者自诉全隐痛腹胀,为求进一步治疗,收治入院。

病案讨论

MR表现:胰腺体部见团块样异常信号伴胰管扩张,T2WI呈等低信号,DWI呈高信号,ADC值减低,增强扫描呈不均匀低度强化。

PET检查所见:胰体尾部可见软组织密度肿块影,边界欠清,范围约45mm*28mm,内密度欠均匀,FDG摄取不均匀明显增高,SUVmax=9.8,周围脂肪间隙模糊,局部与胃体界限欠清,病灶与相邻血管界限不清;胰管未见明显扩张。

免疫组化染色结果:P53(80%+)、Ki-67(肿瘤剩余少,20%+)、HER-2(0)、DPC4(弱+)、MUC-2(-)、MUC5AC(+)、CK7(+)、CK19(+)、CKpan(+)、MLH1(+)、PMS2(+)、MSH2(+)、MSH6(+)、CA19-9(+)。

病理结果 “胰体活检”少量破碎异型上皮,结合HE切片及免疫组化符合胰腺癌。

胰腺导管上皮细胞癌(pancreatic ductal epithelialccll carcinoma)占整个胰腺恶性肿瘤病例的95%。在美国该肿瘤死亡病例占肿瘤死亡的第4位,仅次于肺癌、大肠癌和乳腺癌。在国内尚无全国性发病资料的统计结果,但据上海和北京等几家大医院的住院病例的统计:胰腺导管上皮细胞癌的好发年龄段为40~80岁,发病率随年龄增长而增多,高峰期为80岁,总的男女性病例数之比约为1.5:1。胰腺导管上皮细胞癌的发生率有逐渐上升的趋势,究其原因可能很多,但人们的平均寿命的增长和诊断技术的提高可以成为解释的因素之一。胰腺导管上皮细胞癌预后差,临床上发现时大多为中晚期,手术难以切除,仅能做放疗或化疗等姑息性治疗,其5年生存率不足5%。近年来由于对早期胰腺导管上皮细胞癌临床的深入研究和影像学检查手段的发展,尤其是MDCT和高场强MRI的出现,使得早期或小胰腺癌(肿瘤直径<2.0cm)的发现成为可能,特别是早期胰头癌(包括钩突癌)的发现呈增加趋势。

【病理表现】根据文献报道60%~70%的胰腺导管上皮细胞癌发生于胰头、15%~20%在胰体、5%~10%在胰尾、1%~5%为弥漫性的。胰腺癌起源于变异的胰腺导管上皮细胞,经上皮内瘤样变I、Ⅱ、Ⅲ级渐进发展而来,逐渐演变为侵袭性胰腺导管腺癌。在病理上依细胞分化程度分为高、中、低3类,但多数为高分化腺癌,间质有大量纤维组织。有的癌性腺管分化良好,很难在光镜下与慢性胰腺炎增生的导管相鉴别。

【临床表现】由于胰腺癌具有围管性浸润和嗜神经生长这两个重要生物学特性,因此,胰头癌早期就可出现为胆总管、肝内胆管扩张、胆囊增大及胰腺管扩张,患者上腹部闷胀、食欲缺乏和持续性腹痛或腰背痛。胰头癌进一步发展导致临床上患者出现进行性加重的黄疸,胰体尾癌主要为持续性腹痛和(或)腰背痛。因此,胰头癌发现时常较胰体、胰尾癌为小,这是由于胰头癌导致黄疸促使患者较早就诊的原因之一。胰腺癌较易出现其他脏器或淋巴结的转移,依次为肝周、胰周局部淋巴结、后腹膜和肺等。由于胰腺淋巴引流丰富和缺乏胰周包膜,故胰腺癌较早出现局部淋巴转移,如胰周、主动脉、腔静脉旁和门静脉腹腔动脉干旁淋巴结最易受累。

晚期患者常出现消瘦、恶病质和腹水等临床表现。

【影像学表现】

(1)CT目前MDCT被认为是胰腺肿瘤理想和主要的无创性影像学检查手段。它不仅能清楚地显示肿瘤形态、大小、密度、轮廓及血供情况,还能准确地了解肿瘤与周围血管、脏器间的关系,以及在门静脉期完成肝脏扫描,显示可能存在的肝脏转移灶,从而为临床肿瘤定性及其分期提供客观而详尽的依据。

小胰腺癌瘤体直径≤2.0cm,在MDCT平扫时往往呈等密度,仅局限性显示胰腺轮廓改变或没有改变,因此,不易在平扫 CT 上识别。平扫图上胰腺癌引起的间接CT征象十分重要:肿瘤远端胰腺可萎缩,胰腺管可有不同程度的扩张,或者伴有假性潴留性囊肿形成。如小胰头癌还可见到胆总管和肝内胆管扩张及胆囊增大等。但是极少数外生性生长的胰头癌和(或)钩突癌可以没有肝内胆管、胆总管及胰腺管的扩张,仅表现为胰头区的直接征象即肿块影。对更少数的胆总管和主胰管分别开口于十二指肠,且两者相距较远(>1.0cm)的患者,虽无胆总管和肝内胆管扩张及胆囊增大等,但可见小胰头癌所致的胰腺管扩张,主胰腺管扩张有时平扫不明显,增强扫描动脉或门静脉期(甚或实质期)由于正常或萎缩胰腺强化十分明显,而没有强化的胰腺管显示更清楚。对于少数外生性胰体癌,尤其是小胰体癌,其肿瘤远端胰腺管可不扩张,当然亦无胰尾的萎缩等改变。

胰腺动脉血供十分丰富,胰腺癌相对其胰腺组织来说为乏血管肿瘤。因此,在胰腺实质期(动脉晚期)增强扫描肿瘤主要表现为均匀或不均匀的低密度病灶,边缘呈规则或不规则的环状强化。这主要是肿瘤边缘血供相对丰富些。门静脉期或肝实质期扫描仍可为低密度,但其和正常胰腺组织间的密度差异不如胰腺实质期明显,同时肿瘤边缘亦模糊不清。有时门静脉期或肝实质期扫描可表现为等密度,故门静脉期或肝实质期一般不及动脉期扫描易于识别小胰腺癌,所以必须强调胰腺实质期扫描的重要性。而门静脉期扫描的意义更在于了解肿瘤与门静脉血管的关系及肝脏是否有转移病灶存在。

中晚期胰腺癌(肿瘤直径>3.0cm),尤其是胰头癌,其CT征象除胰头肿块外,基本上都伴有肝内胆管、胆总管和胰腺管的不同程度的扩张,胰体、胰尾萎缩更为常见,伴慢性胆囊炎的病例胆囊可不增大。至于胰体、胰尾癌,其主要表现仍为肿块影。胰体癌亦可致远端胰腺萎缩和胰腺管扩张;胰尾癌尚可侵犯脾门及其静脉,引起肝外性的门静脉高压,即脾静脉分支与胃底和食管下端的静脉相吻合而致食管胃底静脉曲张。无论中晚期胰头癌还是胰体、胰尾癌,增强扫描肿瘤主要都表现为低密度,边缘可有不规则强化,若胰液外渗还可引起假性囊肿形成。全胰腺癌罕见,MDCT增强扫描表现整个胰腺低密度肿块影;或部分胰腺不规则肿块影,部分融合,偶中央夹杂小部分正常胰腺组织。

MDCT另一重要作用在于显示胰腺癌侵犯周围血管及脏器方面更为敏感和准确。胰头癌最易侵犯肠系膜上动脉、静脉、门静脉、脾静脉和下腔静脉,胰体、胰尾癌最易侵犯腹腔动脉、脾动脉、脾静脉和腹主动脉等。肿瘤直径>3.0cm的胰腺癌或多或少侵犯上述血管,尤其是胰头癌更多见,往往致手术不能切除或切除较困难。肿瘤包绕血管及血管变形或闭塞为较可靠的不能手术切除的征象,而肿瘤与血管间脂肪层消失或仅部分包绕血管的可靠性较差。国外有关MDCT检查与血管造影、手术结果进行对照研究的文献认为:MDCT检查基本能代替血管造影来进行胰腺癌切除性的估价,其判断的准确性为80%~85%。CT横断面增强扫描判断血管受侵犯有一定的限度,MDCT容积增强扫描行3D VR、MIP及MPR的血管重建可提高血管侵犯判断的准确性和直观性。

(2) MRI胰腺癌的MR表现同样可分为直接和间接征象两大类。直接征象见到肿块影;而间接征象是由肿块导致胰腺本身的一系列变化,即肿块远端的胰腺 萎缩、胰腺管扩张和假性囊肿形成等。胰头癌除见胰头肿块外,常可见肟内胆管、胆总管和胰管不同程度的扩张及胆囊的增大等,胆总管和胰腺管的扩张谓之“双管征”,并可见胆总管在胰头壶腹区呈截然中断的特征,同时常伴有胰体尾的萎缩见肝、淋巴结转移移及胰腺周围血管被肿瘤包绕和侵犯的间接征象,对明确胰头癌的诊断十分重要。脂肪抑制 T1WI 上,胰腺癌肿块多呈不同程度低信号的改变;增强扫描后常为低信号;如果肿块较大(>5 cm)时,并可见中央更低信号的不规则液化坏死区。胰腺癌瘤内出血的发生率低,一旦瘤内出血,可见点状、斑片状和不规则的高信号区。大的胰腺癌肿瘤形态和轮廓常不规则,边缘模糊。胰腺癌肿瘤较小(直径<2 cm)时未能引起胰腺本身轮廓的改变,其肿块往往和正常胰腺间的信号差别不大或呈等信号的改变;T1WI脂肪抑制技术显示胰腺癌,特别是小胰腺癌,则其肿瘤的形态、轮廓和大小等的显示更清楚。

因为在T1W脂肪抑制像上,正常胰腺组织仍为明显的高信号,而胰腺癌仍呈低信号,所以更容易发现肿瘤。T2WI上胰腺癌肿瘤信号变化较大,相对正常胰腺的信号可呈稍低信号、高信号和等信号的改变,因此较之T1WI和T1WI脂肪抑制,则肿瘤的显示有时较困难。如果肿瘤内有明显的液化坏死和出血灶,则在T2WI上可见高信号。对于胰腺管、胆总管和肝内胆管的扩张以及胆囊的增大等,T2WI上表现为高信号,较之它们在T1WI上的低信号的显示更加清楚。特别利用 MRCP技术可以立体地显示胆管和胰管系统,对梗阻性黄疸的梗阻平面的确定具有极大的帮助。

由于胰腺癌相对正常胰腺组织为少血供的肿瘤,因此在增强三维 LAVA(VIBE)序列的胰腺实质期显示肿瘤最理想,表现为低信号。利用超薄层高分辨动态增强扫描足以显示直径<1.0cm的肿瘤。一般来讲,较大的胰腺肿瘤,即使注射MRI造影剂后期扫描的图像,肿瘤基本仍为低信号,但当胰腺肿瘤较小时,其信号可能是仍保持低信号,或为高信号。这取决于MRI造影剂渗入肿瘤细胞外间质的量,以及肿瘤静脉回流的通畅与否和速度等。

胰腺癌导致胰腺管阻塞而可能继发慢性胰腺炎,使得胰腺癌远端的胰腺组织中蛋白成分降低,而使这一部分胰腺组织可表现低于正常胰腺的信号改变。因此,在这种情况下,在脂肪抑制T1WI上显示肿瘤轮廓和大小相对难度高些,但在快速动态增强LAVA(VIBE)序列上,仍能清楚地显示肿瘤的形态、大小、轮廓和范围等,尤其对胰头癌来讲,动态增强三维LAVA序列有益于提高鉴别诊断。肿瘤远端引起的胰腺的慢性炎症,胰腺肿瘤本身常较大,动态增强LAVA(VIBE)序列即便肿瘤远端胰腺组织强化不明显,不致于影响肿瘤本身的检出。胰体或胰尾肿瘤者,其他胰腺绝大部分为正常组织,在脂肪抑制TIWI上呈高信号,肿瘤本身呈低信号,容易区别。

胰腺癌侵犯周围血管(主要腹腔动脉、肠系膜上动静脉、门静脉和下腔静脉等)可用三维动态增强LAVA(VIBE)的图像后处理技术来显示,与MDCT类似,包括MIP、VR及MPR后处理技术。3D-MIP和VR技术有利于显示整体血管完整及受累情况,不同层厚的 MPR技术判断肿瘤与血管关系更为准确。脂肪抑制T2WI和动态增强实质期能够清楚地显示淋巴结转移的情况,其表现为中等程度的高信号。由于在脂肪抑制T2WI上,肝脏呈中等程度的低信号改变,这样有助于显示紧贴肝脏的淋巴结。同时,在无脂肪抑制T1WI上,由于脂肪组织呈高信号,因此容易显示呈明显低信号的淋巴结。

【诊断要点】典型的CT及MRI表现,再结合肿瘤标记CA19-9的升高,多能确诊。

【鉴别诊断】

(1)慢性胰腺炎 胰腺局部增大几乎都在胰头部,常和胰头癌混淆,CT 和 MRI诊断甚为困难,即使手术时,手术者也很难判断其良、恶性,因此更依赖于病理诊断。但根据螺旋CT和MRI扫描的表现尚有一些鉴别要点:①胰头增大但外形尚光滑,无明显分叶。②如果 T2WI上胰头信号仍为低信号,尤其是T1WI脂肪抑制像上信号仍较均匀。③增强扫描动脉期或门静脉期密度较均匀一致,无明显低密度区。④胆总管正常或扩张,但形态较规则,特别MRCP上显示更理想和清楚。⑤周围血管及脏器无明显受犯。有作者认为当肠系膜上动脉直径超过肠系膜上静脉时,有助恶性肿瘤的诊断;⑥胰头部显示较大的钙化灶,至于出现点状或针尖状钙化对鉴别诊断无价值。⑦如果出现肾周筋膜增厚、假性囊肿形成,有助于慢性炎症的诊断。

以上7点,特别是多个征象的同时出现均有助于慢性局限性胰腺炎的诊断。

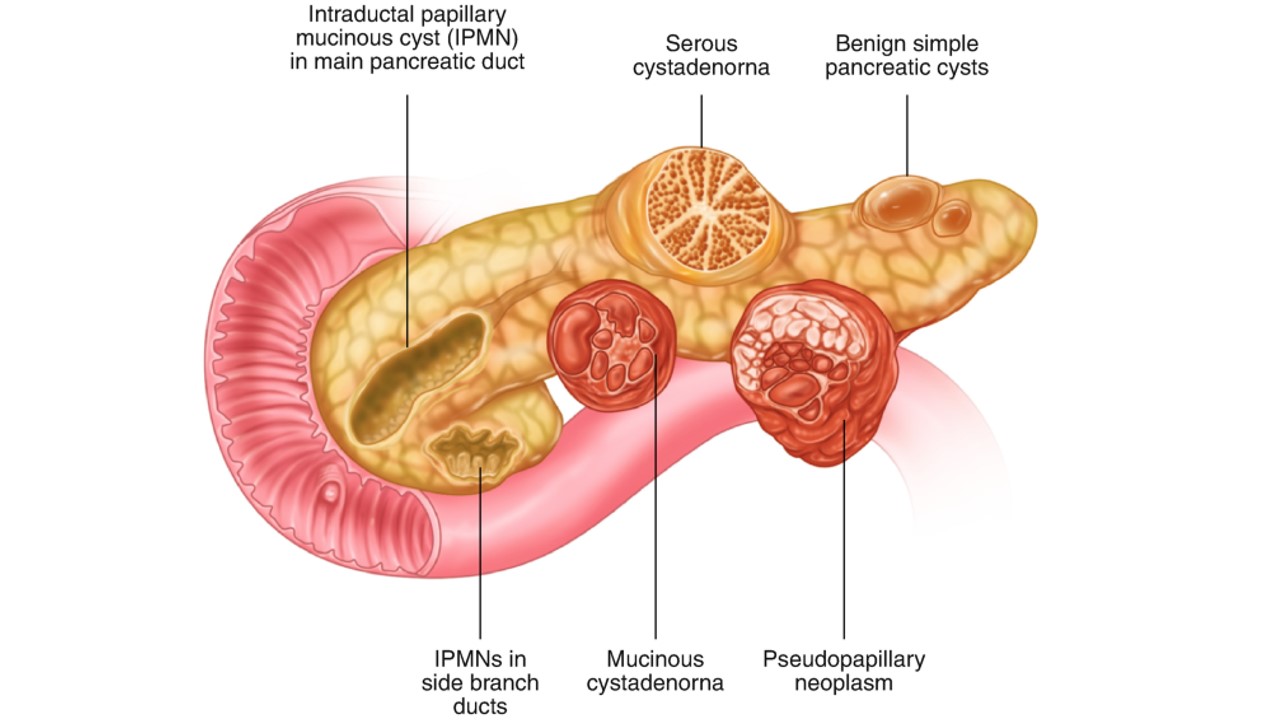

(2)胰腺囊腺瘤或癌 并不多见。

现主要为肿块呈囊样改变,特别I病佳,为T2WI上呈明显高信号。肿块外缘较规则,周围血管和邻近结构为推压改变,而不是侵犯受累的表现。动脉期扫描囊壁结节有较明显强化,囊壁不规则的强化和结节的显示支持本病的诊断。其软组织的成分越多,则恶性倾向越大。特别薄层螺旋 CT 可以充分显示囊壁和分隔情况。囊内钙化的概率远高于胰腺癌。

(3)胰腺无功能性神经内分泌肿瘤 本病由于病例早期无症状,就诊时肿瘤常很大,其在MDCT和MRI动态增强图上强化亦较明显,持续时间亦较长,但肿瘤内部或中央区常有较大坏死区。因此,与胰体、胰尾癌鉴别有时较困难,最后确诊依赖于病理诊断。

类型:原创

病例ID:ZYLM000003143

校对:王宇军

阅读:1214

文章已于2023-12-04修改