患者:女性,17岁,两周前开始,无明显诱因情况下出现剑突下闷痛不适,疼痛为钝痛,间断发作,未放射至肩背部。

病案讨论

影像表现:胆总管见明显囊样扩张,部分肝内胆管亦见有局限性扩张,肝实质内未见明显异常信号影,胆囊壁略厚、胰腺、脾脏及双肾未见明显异常信号征象。影像符合胆总管囊肿改变。

病理诊断:胆总管囊肿。病理报告:检查所见:胆囊大小9cm×2.5cm×2cm,粘膜粗糙,壁厚0.3cm。附胆总管,长9cm,呈囊状扩张,直径3.5cm。诊断意见:慢性胆囊炎;符合胆总管囊肿。囊壁内衬单层柱状上皮,部分黏膜表面糜烂,上皮消失。间质慢性炎细胞浸润,纤维组织增生。

手术记录:麻醉成功后,患者仰卧'大字'体位,常规术野皮肤消毒,铺无菌巾单。于脐孔下缘作一长约1cm的弧形切口,插入气腹针,输入二氧化碳量约2L,至腹内压力约13mmHg后插入套管针,置入腹腔镜。直视下按5孔法分别戳孔,插入套管针。取头高左倾斜位,探查腹腔:腹腔内无腹水;肝脏呈红褐色,肝脏质地柔软,无明显肝硬化,未见肿瘤及结节。胆囊水肿偏大,约9*6*4cm,壁稍厚,未探及结石,与周围网膜少许粘连;胆总管增粗,直径约5cm,未探及结石;肝十二指肠韧带及肝总动脉周围见肿大淋巴结,其他腹内脏器未发现明显异常。术中诊断胆总管囊肿;慢性胆囊炎,决定行腹腔镜下胆管空肠吻合术+胆总管切除术+腹腔镜下胆囊切除。抓钳提起胆囊壶腹,展开胆囊三角,电钩切开胆囊三角前后浆膜,解剖胆囊三角,游离出胆囊管及胆囊动脉,见胆囊管直径约0.2cm,内未探及结石。明确胆囊管与肝、胆总管之间关系后,距胆总管0.5cm于胆囊管近端施一枚Hamolock夹夹闭胆囊管,远端施以一枚钛夹,于钛夹与Hamolock夹间剪断胆囊管,于胆囊动脉近端施一枚Hamolock夹夹闭胆囊动脉,远端电凝离断胆囊动脉。沿胆囊颈部向上分离,沿浆膜下间隙用电钩分离胆囊与肝脏间隙,直至将胆囊剥离。胆囊床给予电凝止血。抓钳展开肝十二指肠韧带,明确胆总管位置后,切开其表面浆膜层,在左右肝管结合处,横断胆总管,将胆总管向十二指肠后分离,直接分离致胆总管与胰管汇合处,用Hamolock夹夹闭胆总管,将肝十二指肠韧带及肝总动脉周围见多发肿大淋巴结清除。于横结肠根部找到屈氏韧带,距屈氏韧带15cm处用超声刀离断系膜,切割闭合器切断并闭合空肠,距远端空肠段端约45cm处,切开空肠对系膜缘约1cm,距近端空肠段端约7cm处切开空肠对系膜缘约1cm,切割闭合器行空肠侧侧吻合,可吸收线缝合空肠切口,两输入袢肠管并行后缝合2针,完成Roux-en-Y吻合。间断缝合关闭肠系膜裂隙。将空肠远切端提至胆管附近,距空肠断端2cm纵行切开空肠对系膜缘约2.0cm,可吸收线缝合,行胆总管空肠端侧吻合。探查,冲洗腹腔,注入透明质酸钠预防术后肠粘连。从右侧戳孔放入一根橡胶引流管,并缝扎固定,清点纱条及器械2遍确定无误后,关闭二氧化碳气体,退出腹腔镜,关闭戳孔,并用敷贴覆盖手术切口及戳孔。术毕。手术顺利,麻醉满意,生命体征平稳,术中出血量约100ml,未输血。术后病人安返苏醒室。

胆总管囊肿:胆总管由肝总管和胆囊管在肝-二指肠韧带内汇合而成,全长约 7- 9cm,直径6-8mm,分为四段:十二指肠上段,十二指肠后段,胰腺段,十二指肠壁内段。先天性胆总管囊肿又称先天性胆总管扩张症、胆总管扩张症、巨胆总管症等。1723年由Vater首先报道,是小儿常见的先天性胆道畸形。亚洲国家发病率较西方国家高,尤其在日本,女性多于男性,约占60~80%。临床常见三大症状:腹痛、黄痘和包块。发病原因尚未争议,但大多数学者认为是一种先天性疾病可能与以下几种学说有关:胰胆合流异常致病学说,胆总管远端梗阻、胆总管壁发育不良,胆道胎发育畸形,胆总管远端神经、肌肉发育不良,病毒感染学说,遗传性因素,多种因素引起的先天发育畸形,胰胆合流异常致病学说,胚胎期胆总管、胰管未分开或胆总管以直角进入胰管,距vater壶腹乳头2-3.5cm,两者共同通道<5mm;胰管内压力大于胆总管内压力导致胰液返流入胆总管,破坏管壁弹性纤维,从而失去张力、发生扩张。

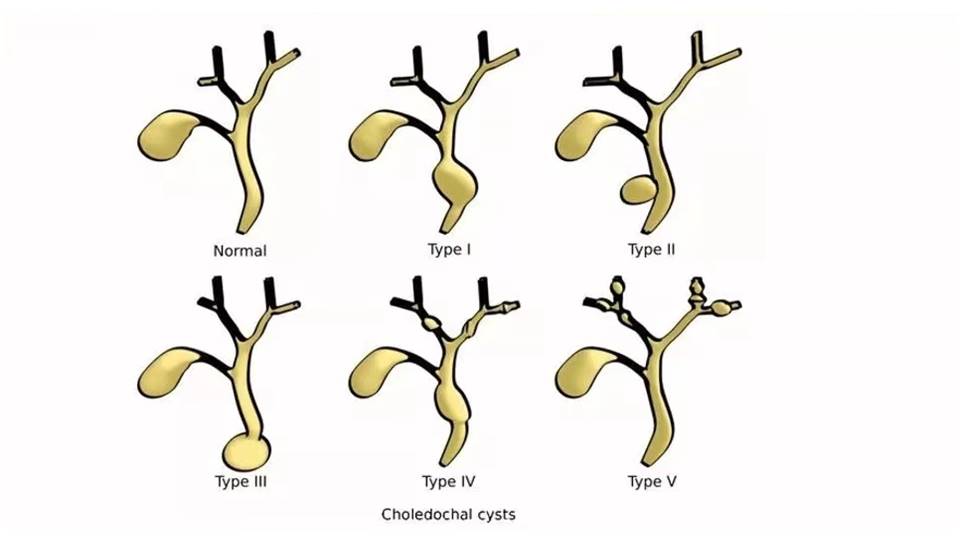

影像学表现:根据胆总管扩张的部位、范围和形态分为五种类型 (Todani分型)。I型:胆总管囊性扩张型(囊肿型),II型:胆总管憩室型,III型:胆总管囊肿脱垂(膨出型),IV型:肝内外胆管多发扩张或肝外胆管多发扩张。V型:多发或单发性肝内胆管囊肿 (Caroli病)。

I型:囊肿型最常见),约占80-90%。胆总管囊状或梭形扩张左右肝管正常,胆囊管多为汇入囊肿,直径多为6~18cm。分三个亚型:Ia型:胆总管囊性扩张,Ib型:节段性的胆总管囊性扩张

无胰胆合流异常,Ic型:胆总管梭状扩张(常见)。

II型 : 憩室型,约占2~3%,胆总管真性憩室,多位于胆总管外侧壁,囊肿以狭窄的基底或短蒂与胆总管侧壁连接,胆管其余部分正常或有轻度扩张。

III型 :膨出型,约占1~5%,胆总管十二指肠内段囊性扩张,或称为Vater囊肿,可症入十二指肠腔内。临床上易误诊为十二指肠内息肉或肿瘤。

IV型:肝内外胆管多发扩张或肝外胆管多发扩张。两个亚型:IVa:肝内外胆管囊状扩张。IVb:肝外胆管多发性扩张。

V型:Caroli病(交通性海绵状胆管扩张症),肝内胆管单发或多发囊状扩张,多见于儿童和青年。典型征像:“蚪征”一一囊状扩张得富品细小的胆管相通。“悬挂征”一一囊状病变共森胆道“树”上的“中心点征”一一CT增强点买提花器的服贷营结面,表现为低密度囊中形成亮点。

鉴别诊断:

①肝囊肿:胆管囊肿与胆管相通,胆管本身扩张不明显,外围有较大的囊,而肝囊肿与胆管不相通。②梗阻性肝内胆管扩张:扩张的胆管近肝门部较明显,并逐渐向外围连续性变细,无节段性扩张的特点,有明确的梗阻点,可见梗阻性病变(肿瘤或结石)影像表现。③原发性硬化性胆管炎:肝内外胆管呈不规则节段性狭窄与扩张,可呈串珠状,扩张程度轻,无囊状扩张;④肝内胆管囊腺瘤或囊腺癌:均少见,不与肝内胆管相通,无“蝌蚪征”、“中心点征”等。

并发症:1、胆道感染:梗阻、排泄不畅。2、胆道结石:胆盐沉积。3、胆道穿孔:囊肿内压力升高。4、肝脏病变:肝硬化、门静脉高压等5、胆道癌变:文献报道先天性胆管扩张症胆道癌变发生率是正常人群的25~40倍。

预后:先天性胆总管囊肿经过手术治疗,如能达到下述条件能获得长期治愈率:胆道功能恢复正常:无胰液及胆肠反流:去除了癌变的好发部位(如囊肿壁或胆囊管)。I型囊肿进行囊肿全切,胆道重建术后,达到了上述目的,预后良好。II、III型胆总管囊肿的癌变率较其它类型低,预后佳IV、V型由于肝内胆管病变无法彻底切除,常会并发肝内胆管结石或癌变,因此预后相对较差。

类型:原创

病例ID:ZYLM000003828

校对:王宇军

阅读:1989

文章已于2023-12-10修改