患 者:男,64岁。

主 诉:发现左侧后纵隔占位1年余。

现病史:患者1年余前因间断消瘦行胸部CT检查左侧后纵隔占位,无发热,无咳嗽、咳痰,无咯血,无呼吸困难,无胸痛,无声音嘶哑,无饮水呛咳,无双下肢水肿,未行特殊治疗。现为求进一步治疗,入住**医院胸外科。患者自发病来,饮食睡眠精神一般,大小便正常,体力体重无明显变化。

既往史:患糜烂性胃炎病史,未行特殊治疗。

病案讨论

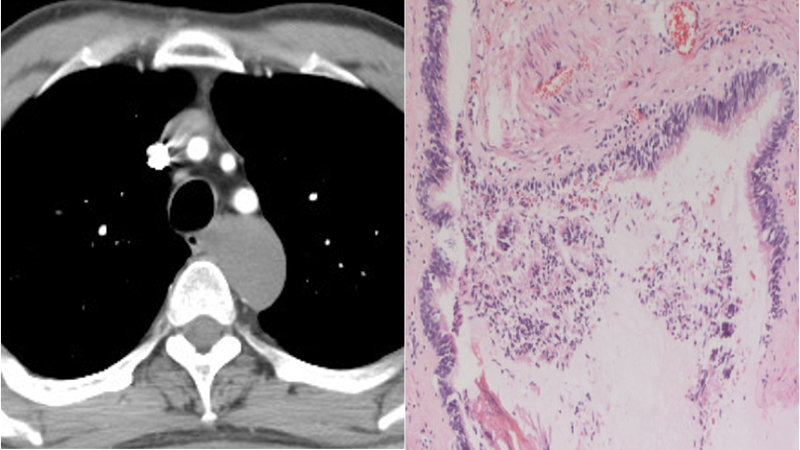

胸部CT平扫及增强示:左后纵隔(约T3-T4椎体左前缘)可见一类圆形软组织密度影,大小约为5.2cm×4.8cm,边界清晰,密度均匀,增强扫描未见明显强化。食管受压稍右移,纵隔余部未见明显异常密度影,未见肿大淋巴结影。

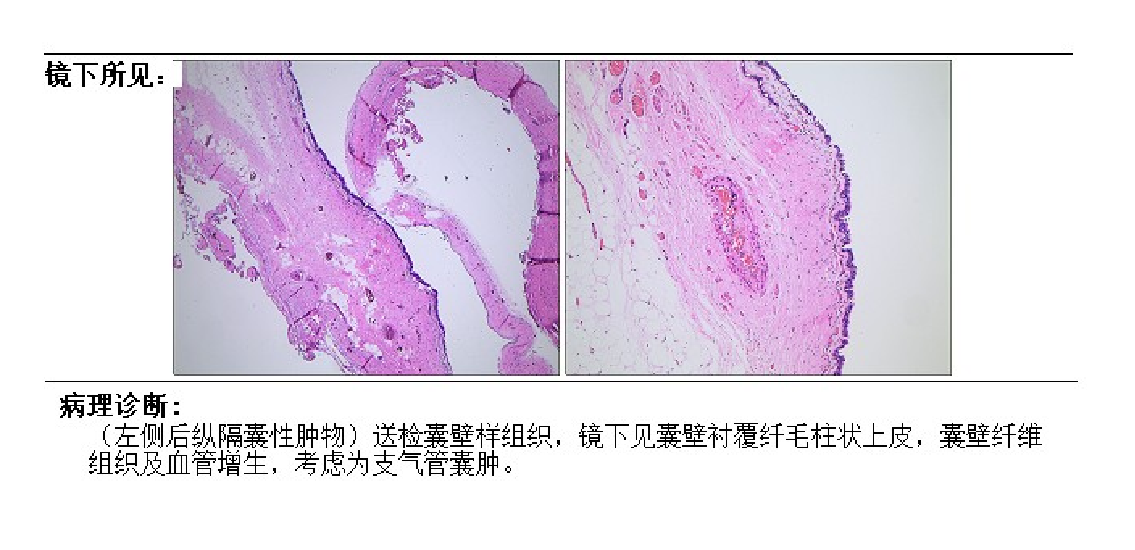

病理诊断:(左后纵膈囊性肿物)送检囊壁样组织,镜下见囊壁衬覆纤毛柱状上皮,囊壁纤维组织及血管增生,考虑为支气管囊肿。

支气管囊肿(bronchial cyst,BC)是一种较少见的先天性疾病,本病来源于胚胎期支气管系统发育异常所致。依据病灶在肺内的分布情况,支气管囊肿可分为三种类型:肺内型、纵隔型和异位型。胚胎发育早期,肺组织尚未充分形成,如在近端气管芽发育异常,则该囊肿多位于纵隔内,成为纵隔型BC。纵隔型BC约占纵隔肿物的10%~15%,以位于中上纵隔的气管旁、隆突下及肺门处最多见,约87%;而位于后纵隔的BC少见,仅占12%。后纵隔BC常位于左侧,仅有少数位于右侧,可能与胚胎发育中,尾侧原始前肠和中肠自左向右逆时针转位有关,本例即为左后纵膈支气管囊肿。

本病多为中青年发病,男性发病率高于女性。大多数患者囊肿生长缓慢,病灶小、不产生压迫症状。未并发感染时,一般临床无症状,多于体检时偶然发现。当囊肿内上皮细胞持续分泌,囊肿持续增大,压迫邻近肺组织或纵隔,可产生一些非特异性的呼吸道症状,如呼吸困难、干咳、喘鸣、上腔静脉综合征和吞咽困难等局部受压症状。继发感染时则有发热、咳痰、胸痛、咯血等,严重的还可发生囊肿破裂,导致急性纵隔或胸腔炎症。如囊肿感染破入气道,有时咳出囊肿内容物。

病理学特点:BC囊壁内层被覆以假复层纤毛柱状上皮、鳞状上皮或单层柱状上皮,囊壁常含有纤维软骨、支气管腺体、少许平滑肌和大量弹力纤维、结缔组织等支气管粘膜成分。囊肿内支气管腺体不断地分泌清亮或黏稠的浆液,也可以分泌含有高蛋白成分、钙乳样物质的粘液。若合并感染,囊内液体的颜色可呈白色、棕色等。BC鳞状上皮化生并不少见,但发生恶变却较为罕见,机制尚不清楚,长期合并感染可能是一个重要因素;如果感染治疗无效,病灶体积异常增大,应考虑恶变的可能。囊肿恶变可转化为鳞癌、腺癌、未分化癌,囊壁内的平滑肌成分甚至可恶变成平滑肌肉瘤。

CT表现:后纵隔BC的常见表现为囊肿的“颈部”较底部细长,肿块呈“泪滴状”或梭形改变 。常为水样密度或软组织密度,主要与囊肿内成分有关。囊液基础成分为水与含蛋白的粘液时,多因水分占比较高,类似浆液性囊肿,囊液CT值为0~20 HU;粘液性囊肿蛋白含量较高或合并感染,CT 值则增高至30~60 HU;若合并囊内出血 CT 值可达70~80 HU;少数囊肿内容物含钙或含有草酸钙结晶,其CT值更高,甚至可达100 HU以上,但同一病例囊肿内容物多密度均匀一致。囊壁一般较薄,不超过1 mm,可伴有点、条状钙化;由于含平滑肌成分可有轻度强化表现。若合并感染、肉芽组织增生,囊壁可增厚,强化较明显。文献报道,少数软组织型支气管囊肿增强扫描后出现囊内轻微强化的假象,可能与对比剂团注后选择的图像采集时机不当有关,使得邻近血管内的高密度对比剂伪影较大,影响了CT值的测量。囊肿较大且位于中纵隔可以压迫邻近气管引起阻塞性肺炎。如发现囊肿密度不均匀、囊壁不规则、凹凸不平、边缘已外侵或不均匀明显强化,则提示癌变可能。

MRI表现:后纵隔BC的T2WI常呈明显高信号;T1WI信号表现多样,可呈低、等、高信号,T1WI高信号往往提示囊内有出血、较多蛋白类物质和/或黏液成分。

鉴别诊断:主要与发生在后纵膈的食管囊肿、神经源性肿瘤囊变、肺叶外型肺隔离征、心包囊肿及淋巴管瘤等作鉴别。

1、食管囊肿:常见于婴幼儿及儿童,随吞咽上下移动。由于囊肿不断增大,可向食管腔内突出或压迫食管向健侧及前方移位。食管囊肿在影像上与后纵膈BC不易鉴别。

2、神经源性肿瘤:好发于后纵隔脊柱旁,常部分位于椎管内,部分位于椎管外,椎间孔常扩大,增强扫描明显强化。

3、肺叶外型肺隔离症:增强扫描可见动脉供应来自降主动脉或其分支。

4、心包囊肿:多位于右心膈角,增强扫描无强化。

5、淋巴管瘤:可发生于纵隔内任何部位,但好发于胸廓入口处,极少钙化。

类型:原创

病例ID:ZYLM000004132

校对:陆喜红

阅读:1192

文章已于2024-01-08修改