男,66岁,发现膀胱肿瘤2周,有高血压病史 否认糖尿病病史。

病案讨论

MR表现:

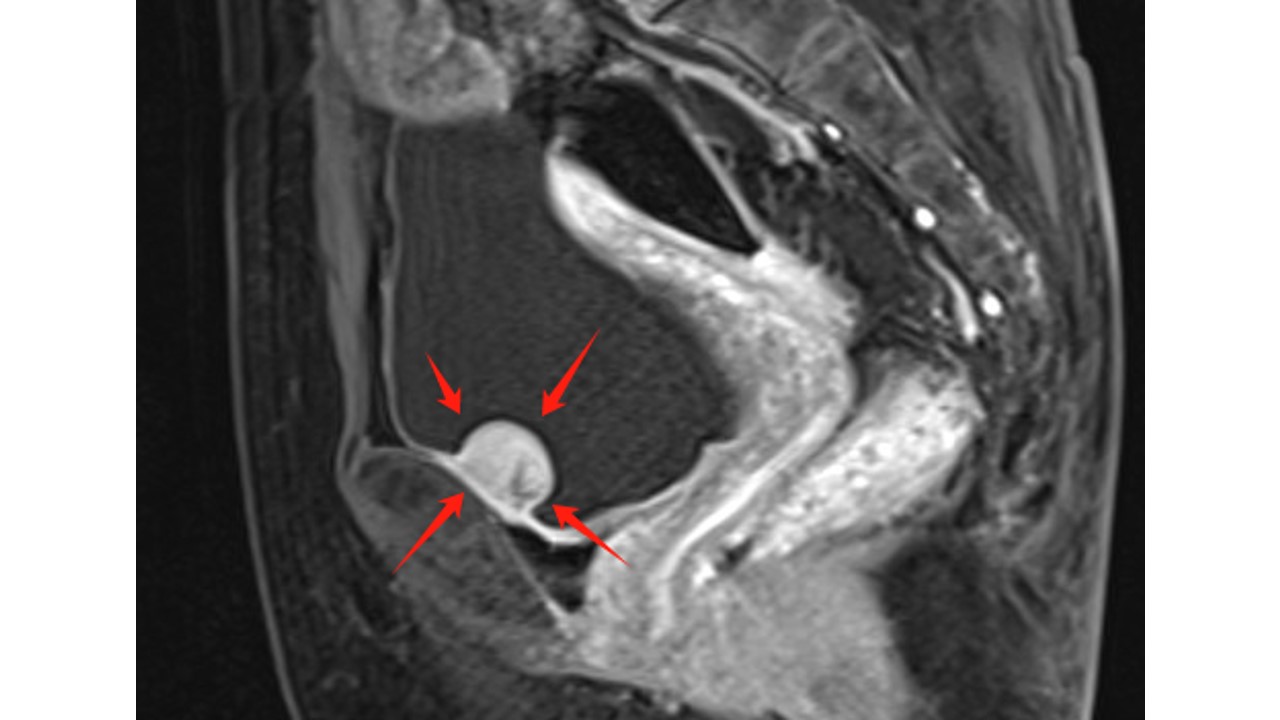

膀胱充盈良好,其前下部见软组织影,向腔内生长,T1WI呈等信号、T2WI内见小囊变,DWI呈高信号,ADC值减低,病灶增强扫描明显强化,目前病灶大小约16mmx20mmx24mm,其邻近膀胱壁稍增厚。

MR结论:膀胱前下壁腔内软组织灶伴异常强化,考虑膀胱副神经节瘤。

CT表现:盆腔内膀胱充盈良好,膀胱下壁局部增厚,见凸向腔内类圆形软组织密度影,边界光整,密度均匀,直径约20mm,增强扫描明显强化,内见无强化低密度区。

CT结论:膀胱下壁占位,考虑膀胱副神经节瘤可能,请结合临床。

肝左叶囊肿。

动脉期肝右叶斑片状强化影,考虑一过性强化。

胆囊结石。

病理诊断:“膀胱”副神经节瘤。

镜示:肿瘤细胞呈巢团状排列,细胞空泡状,间质血管丰富,可见增生尿路上皮,手术断端切缘阴性。

免疫组化:Ki-67(<2%+)、P53(<1%+)、Syn(+)、CgA(+)、CD56(+)、CKpan(-)、CK7(-)、CK5/6(-)、NSE(+)、PAX-8(-)、HMB-45(-)、S-100(+)、CD34(血管+)、CD10(-)、RCC(-)。

临床概述

副神经节瘤是发生于肾上腺外的嗜铬细胞瘤,占所有嗜铬细胞瘤的10%,可发生于全身各个部位,如椎管内、颈部、胸腔、腹膜后、腹腔、盆腔等处,发生于膀胱的副神经节瘤占比小于1%,其可发生于膀胱壁任何部位,多为单发,前、后壁和膀胱顶多见,膀胱三角区少见。好发年龄为20~40岁,女性多于男性。根据临床表现膀胱副神经节瘤可以分为症状型、隐匿型和无功能型3种。膀胱副神经节瘤的临床表现主要取决于肿瘤分泌并释放到血液中的儿茶酚胺浓度。典型症状是排尿时头痛、心悸、出汗,排尿后血压短暂或持续升高;50%的患者则以血尿为主要临床表现;约27%的患者(隐匿型、无功能型)并无高血压和血尿等症状。

病理特征

膀胱副神经节瘤是膀胱壁一种少见的交感神经系统嗜络细胞肿瘤。定位于膀胱壁而非黏膜上的肿瘤。肿瘤大体表现为大小不一、呈息肉状或结节状、质地硬且与正常膀胱壁界限清楚的结节或肿块,切面呈黄色、灰黄色或多彩状,较大肿瘤切面可见多结节,仅凭肿瘤的组织学形态很难判断膀胱副神经节瘤的良恶性,需要结合肿瘤临床生物学行为做出诊断,淋巴结转移和(或)局部扩散是判断肿瘤恶性的标准。

影像学表现

1.位置:位于黏膜下,可向腔内外突出,呈圆形或类圆形。

2.CT平扫:较小时密度均匀,较大时密度不均匀,部分可见钙化。

3.MRI:T1WI呈高信号,是其重要影像特点,T2WI呈稍高或高信号,肿瘤较大时可有囊变、坏死、出血,实性成分DWI呈高信号。

4.增强扫描:动脉期明显强化,呈“快进快出”或“快进慢出”强化方式,较大者不均匀强化,中央可见无强化囊变坏死区。

5.恶性膀胱副神经节瘤多数边界模糊,形态不规则,膀胱壁全层侵犯增厚;可伴有淋巴结及远处转移。

【诊断要点】

1. 位于黏膜下,可向腔内外突出。

2. T1WI呈高信号,T2WI呈稍高及高信号,多弥散受限。

3. 增强扫描明显强化。

4. 排尿时头痛、心悸、出汗,排尿后血压短暂或持续升高。

讨论部分内容来自中国医学影像联盟系列书籍《腹部影像征角解析》,有望于2024年出版,敬请期待!

类型:原创

病例ID:ZYLM000004392

校对:王宇军

阅读:1371

文章已于2024-02-14修改