患者:男,41岁。

主诉:头痛3天,伴呕吐,反应迟钝1天。

现病史:患者3天来无明显诱因出现头痛,呈持续闷痛,患者平卧休息时疼痛好转,站立时及甩头时加重,患者口服安乃近片,治疗效果不佳,无发热、畏光、视物模糊、视野缺损、闪光、黑朦、肢体运动障碍、抽搐、意识障碍等,患者今日下午1时出现呕吐胃内容物1次,患者从厂里开车回家出现不能正常开车,并撞到路人,遂急入我院,行头颅CT示:颅内占位?脑疝。以“颅内占位?脑疝”收入院。患病后精神状态正常,饮食正常,睡眠正常,大小便正常,体力正常。

既往史:高血压病史,目前未服药。

病案讨论

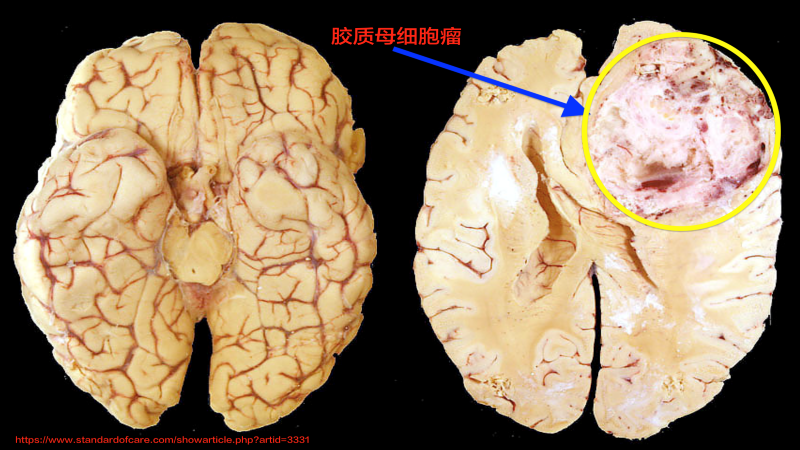

颅脑MR平扫及增强示:左侧颞顶叶内见团块状稍长T1稍长T2信号,其内信号混杂不均,周围见大片状水肿信号,病灶大小约3.5cm*4.8cm,DWI示病灶呈环形高信号,增强扫描呈不规则花环状强化,内部见磨玻璃、拉丝征。左侧脑室受压变窄,中线结构右偏。影像学诊断:左侧颞顶叶占位性病变,考虑高级别胶质瘤,胶质母细胞瘤可能。

术中所见:沿中线弧形剪开硬脑膜,显微镜下见异常组织,呈鱼肉状,与正常脑组织无明显边界,血供较丰富,肿瘤大小约5cm*4cm*3.5cm,深部与侧脑室枕角相连,逐步电凝、分离肿瘤与脑组织界面,分块切除肿瘤。

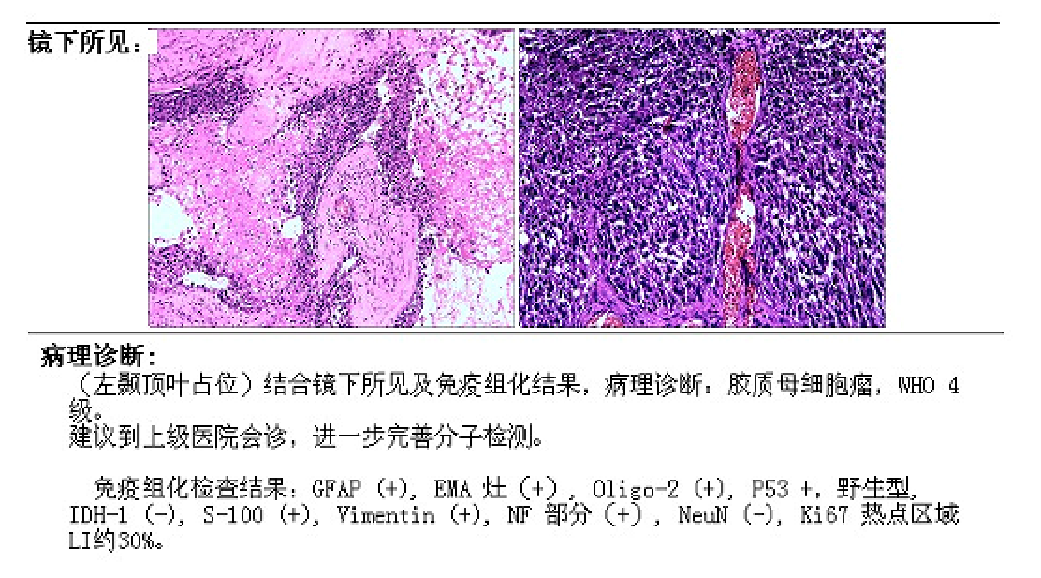

病理诊断:(左颞顶叶占位)结合镜下所见及免疫组化结果,诊断胶质母细胞瘤(WHO IV级)。

胶质母细胞瘤(GBM)是颅内恶性度与致死性最高的一类肿瘤,其具有强侵袭性、浸润性生长的特性,且复发率高,治疗及预后不理想。2016年世界卫生组织(WHO)中枢神经系统肿瘤分类通过引入分子参数,打破了完全基于显微镜诊断分类的原则 ,在新版分类中将胶质母细胞瘤分为:IDH-野生型(约占 90%)、IDH-突变型(约占 10%)、NOS(未确定分类)。GBM呈浸润性生长,常累及多个脑叶,并侵犯深部结构,可跨越胼胝体侵袭对侧大脑半球。因肿瘤具有高侵袭性,复发率较高,预后较差,因而术前准确诊断价值高。

GBM起源于神经胶质细胞,属于高级别胶质瘤,属 WHO Ⅳ级,是脑部最好发的恶性肿瘤之一,约占胶质瘤的54%,约占颅内肿瘤的10.2%。本病可发生于任何年龄,以50岁以上多见,男性多于女性,以额叶多见,其次为颞叶、顶叶。肿瘤呈浸润性生长,常累及多个脑叶,并侵犯深部结构,可跨越胼胝体侵袭对侧大脑半球。其预后极差,新诊断的患者和复发患者的中位生存期分别是8~15个月和3~9个月。治疗方案要联合手术及放、化疗,且术后易复发,其治疗一直为神经外科难点。

病理:GBM主要由多核巨细胞构成,肿瘤细胞大小不等,形态多不规则,核异形性显著,核分裂象易见,巨细胞胞质丰富,体积巨大,可单核或多核,核形怪异,可见核内假包涵体、坏死及灶性血管增生。瘤巨细胞免疫组织化学染色:胶质纤维酸性蛋白(GFAP)、波形蛋白(Vimentin)、S-100 均为阳性,EMA阴性,Ki-67阳性细胞数占30%~50%。

影像学表现:常累及多个脑叶,多位于深部脑白质,额叶最常见,其次为颞叶,少数发生于基底节区,亦可见于桥脑、小脑、侧脑室等部位。肿瘤常沿白质束扩展,通过胼胝体及前、后联合侵及两侧大脑半球,典型者可呈蝴蝶状改变。肿瘤形态欠规则,边界多欠清,伴程度不一的瘤周水肿和占位效应。CT平扫肿瘤多呈高/等/低混杂密度影,肿瘤实性部分为等密度影,高密度区多为出血,坏死区呈中央低密度影。MRI上肿瘤信号较为复杂,信号不均匀,肿瘤实质部分T1WI呈低信号,T2WI呈高信号,边界不清,但在肿瘤增殖旺盛区T1WI可呈高信号而T2WI呈低信号。肿瘤内囊变坏死常见,可伴出血,可跨中线生长,水肿和占位效应较显著,典型者可见“栅栏”征。肿瘤周围水肿带以脑白质区为著,呈长T1长T2信号,可见爪形,指状或火焰样改变。DTI可较清晰显示脑白质纤维束的形态和结构,可用于评价肿瘤对脑白质的浸润情况及累及范围。磁共振波谱成像(MRS)及正电子发射体层成像(PET)有助于GBM的鉴别诊断及判断肿瘤的复发或术后瘢痕等。

鉴别诊断:

1. 脑转移瘤:GBM与单发转移瘤鉴别准确率低于60%。其患者发病年龄多偏大,其典型表现为病灶常较小,边界多清楚,瘤周水肿显著,若有其他部位的原发肿瘤或转移灶,更有助于其诊断。

2. 脑实质三级室管膜瘤:多见于幕上,以囊性多见,典型者呈囊实性“厚唇征”;DWI在鉴别上较常规MR具有更高的敏感度、特异度和准确率。有文献报道间变性室管膜瘤平均ADC值高于GBM。

3. 脑脓肿:二者其平扫及增强MR信号相仿,但脑脓肿在DWI呈明显高信号,典型脑脓肿增强后呈明显厚薄均匀环形强化。

4. 多形性黄色瘤样星形细胞瘤(PXA):其肿瘤大多无明显坏死及血管内皮细胞增生,而GBM可见栅栏状坏死及血管内皮细胞增生;其内可见泡沫状瘤巨细胞,而GBM 中少见泡沫状瘤巨细胞;其网状纤维丰富,且围绕单个瘤细胞分布,而GBM中常用见网状纤维血管分布;PXA大多数表达免疫组化标志物CD34,而GBM中罕见表达CD34。

类型:原创

病例ID:ZYLM000004518

校对:李文文

阅读:903

文章已于2024-02-29修改