男 70

主诉:头痛两周。

病案讨论

影像表现:鞍区可见类圆形稍长T1稍长T2信号,增强扫描明显均匀强化,考虑垂体腺瘤。

病理诊断:垂体腺瘤。

垂体腺瘤是发生在垂体前叶上的肿瘤,是常见的神经内分泌肿瘤之一,约占中枢神经系统肿瘤的10-15%。绝大多数的垂体腺瘤都是良性肿瘤。可发生于任何年龄,但以30-60岁常见,无性别差异,病灶较小时质地柔软、易碎、无包膜,与邻近垂体组织无明确界限,病灶较大时可有包膜,并呈膨胀性生长,易侵入海绵窦,也可包绕邻近结构,病灶可发生出血、坏死、囊变。

病因

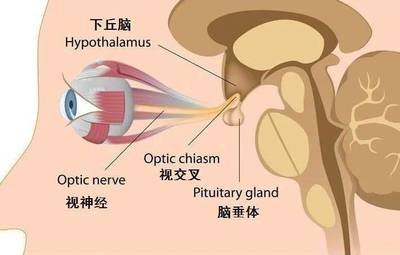

具体的发病原因目前尚不明确,从机理上去探讨有两方面:一是由于下丘脑分泌的一些促进垂体生长的激素过于旺盛,从而促进垂体产生了垂体瘤;二是垂体前叶的某一种腺垂体,分泌细胞过多,产生了垂体瘤;此外,在遗传方面研究表明,大部分垂体瘤不遗传,但在患有多发性肿瘤的患者身上会有一定的遗传倾向。

临床表现

1、激素分泌异常:泌乳素腺瘤患者闭经、溢乳、不育;生长激素腺瘤患者巨人症及肢端肥大症,甲亢症状等。

2、肿瘤压迫垂体周围组织:视神经、视交叉受压后患者 出现视力减退、视野缺损和眼底改变。

3、内分泌代谢紊乱:性腺功能障碍,肾上腺皮质功能障碍, 甲状腺机能减退等。

4、头痛:主要位于眶后,前额和双额部,程度轻,间歇性发作,多系肿瘤直接刺激或鞍内压增高,引起垂体硬膜囊及鞍膈受压所致。

分类

根据肿瘤有无分泌激素功能分为

功能性腺瘤

泌乳素细胞腺瘤(PRL腺瘤)

生长激素细胞腺瘤(GH腺瘤)

促肾上腺皮质激素细胞腺瘤(ACTH腺瘤)

促甲状腺素细胞腺瘤(TSH腺瘤)

促性腺激素细胞腺瘤(FSH/LH腺瘤)

非功能性腺瘤

大嗜酸粒细胞瘤

滤泡性腺瘤

根据伊红染色特性的不同分为

嫌色性细胞腺瘤

嗜酸性细胞腺瘤

嗜碱性细胞腺瘤

混合型腺瘤

根据肿瘤大小分为

垂体微腺瘤(Φ <1cm)

垂体大腺瘤(Φ >1cm)

垂体巨大腺瘤(Φ >3cm)

影像表现

垂体微腺瘤的CT表现

病灶呈等或略低密度,增强后病灶早期呈低密度改变,延迟期呈等或高密度。

垂体微腺瘤的MRI表现

病灶呈长T1、等长T2信号改变,伴有囊变时囊变区呈均匀长T1、长T2信号改变,出血时呈短T1、长T2信号改变。增强扫描早期病灶呈低信号,延迟期呈等或高信号。动态增强扫描:早期-相对低信号,晚期-逐渐强化。

微腺瘤常无形态学异常,直接征象仅为垂体稍增大,间接征象更重要:垂体左右不对称和垂体柄偏移。

垂体大腺瘤CT表现

形态为类圆形、分叶状或不规则形,冠状位病灶呈哑铃状(束腰征),边界清楚。病灶呈等密度、略高密度、低密度,病灶密度均匀或不均匀;坏死和囊变呈低密度;出血早期呈高密度,晚期呈低密度;极少有钙化。蝶鞍扩大、鞍底下陷,病灶向上可推压视交叉或压迫三脑室;向两侧可累及海绵窦或包绕颈内动脉;向下可突入蝶窦内;向后可压迫脑干。增强扫描病灶呈均匀或不均匀强化,少数呈环状强化。

垂体大腺瘤MRI表现

平扫T1WI呈等或略低信号,T2WI多数呈高信号,大腺瘤内可见囊变、坏死、出血,肿瘤越大,出现的几率越高。坏死囊变呈明显长T1、长T2信号;出血呈短T1、长T2信号。肿瘤呈圆形、椭圆形,向鞍上生长典型者呈“哑铃症”、“雪人征”。冠状扫描显示肿瘤呈哑铃状,这是由于肿瘤伸于鞍上,中部受鞍隔束缚之故。增强扫描实质部分强化明显,囊变坏死、出血或钙化不强化。

鉴别诊断

1、颅咽管瘤

起源于神经垂体或漏斗,好发年龄呈双峰分布(5-10岁、40-60岁),是儿童最常见的鞍区肿瘤。呈囊性或囊实性。蛋壳状钙化为主要特征,少数肿瘤壁结节呈爆米花样钙化。囊性在上,实性在下。不易侵犯海绵窦和视交叉神经,长轴常垂直于鞍底稍向后倾斜。

影像表现:

CT:病灶呈均匀或不均匀等低密度,钙化呈高密度。

MRI:于T1WI呈高、等、低信号,T2WI呈高信号,钙化呈低信号。增强扫描囊壁呈环状强化,实性部分呈均匀或不均匀强化。其区别于垂体大腺瘤的重要一点是能找到正常垂体。

2、Rathke囊肿

发生于Rathke囊袋残余组织的良性病变,病灶位于腺垂体和神经垂体之间,多数限于鞍内,少数可突出鞍区达鞍上,体积较小,多数<10mm,周围可见垂体影,CT呈等、低或混杂密度,少数可呈高密度;T1WI可呈高、等、低或混杂信号;T2WI多数呈低信号,少数呈等、高或混杂信号,密度或信号均匀,增强无明显强化,增强后少数囊壁可见轻度强化,无钙化。

3、生殖细胞瘤

好发于小儿或青少年,临床上常见尿崩、发育迟缓及视力障碍“三联征”,肿瘤多位于鞍上区,可多发(松果体、基底节、三脑室等),常引起垂体柄增粗,垂体后叶短T1信号消失为特征性影像学表现,有时垂体柄增粗是鞍区微小生殖细胞瘤的唯一影像学表现,肿瘤不具钙化是鞍区生殖细胞瘤的又一影像学特征。病灶呈不规则形,边界不清,呈等或略高密度;T1WI呈低信号或等信号,T2WI呈稍高或高信号,常伴有垂体柄增粗,增强后肿瘤显著强化,但强化程度低于垂体前叶。肿瘤可随脑脊液到处播散,此肿瘤对放疗敏感。

4、脑膜瘤

病灶中心多位于鞍结节或鞍旁,形态多为类圆形、分叶状、不规则形,CT呈等密度或略高密度;MRI呈等或略低T1、等或略高T2信号,多数密度或信号均匀,增强后病灶呈明显均匀强化。蝶鞍形态正常,可见垂体影,可见局部骨质改变脑膜尾征。

鞍旁动脉瘤

指颅内动脉的局灶性异常扩大。瘤体多为圆形、卵圆形,亦可呈不规则形;边界清楚、锐利。影像学表现与瘤腔内有无血栓有关:

1、无血栓者:CT平扫呈稍高密度影,增强扫描呈明显均匀强化。

2、部分血栓者:CT增强扫描,中心和囊壁明显强化--靶征。

3、完全血栓者:CT平扫呈等密度影,增强时仅囊壁强化。

5、脊索瘤

多发于斜坡,低度恶性,可见多发、散在,斑片样钙化,绝大多数脊索瘤是溶骨性骨破坏,在肿瘤内常可见到死骨,无瘤旁水肿。T1WI肿瘤呈低或等、高、低混杂信号,T2WI为脑脊液样高信号或等、高混杂信号。由于瘤组织内含有较多的纤维间隔而出现特征性的“蜂窝”状表现。瘤内钙化灶呈条状或点状短T1、短T2低信号区。矢状面,桥脑腹侧呈“指压”状凹陷。普通增强后肿瘤呈中度至明显不均匀“蜂窝”状强化。

类型:原创

病例ID:ZYLM000004626

校对:陆喜红

阅读:933

文章已于2024-04-13修改