男,60岁,咽痛伴吞咽异物感3个月。

病案讨论

口咽MR平扫及增强示:左侧咽旁间隙内可见团块状等T1长T2信号,大小约为2.8*4.5*3.6cm,病变边界清楚,边缘信号不均,增强扫描病灶后上壁半环状中度强化,相邻组织器官受压移位。诊断为:左侧咽旁间隙囊性占位性病变,定位茎突前间隙,考虑多形性腺瘤可能性大。

术中所见:探查肿瘤组织,见肿瘤主要位于茎突前间隙,表面光滑,呈囊性,部分区域质韧,触之有波动感,与周围组织无粘连。

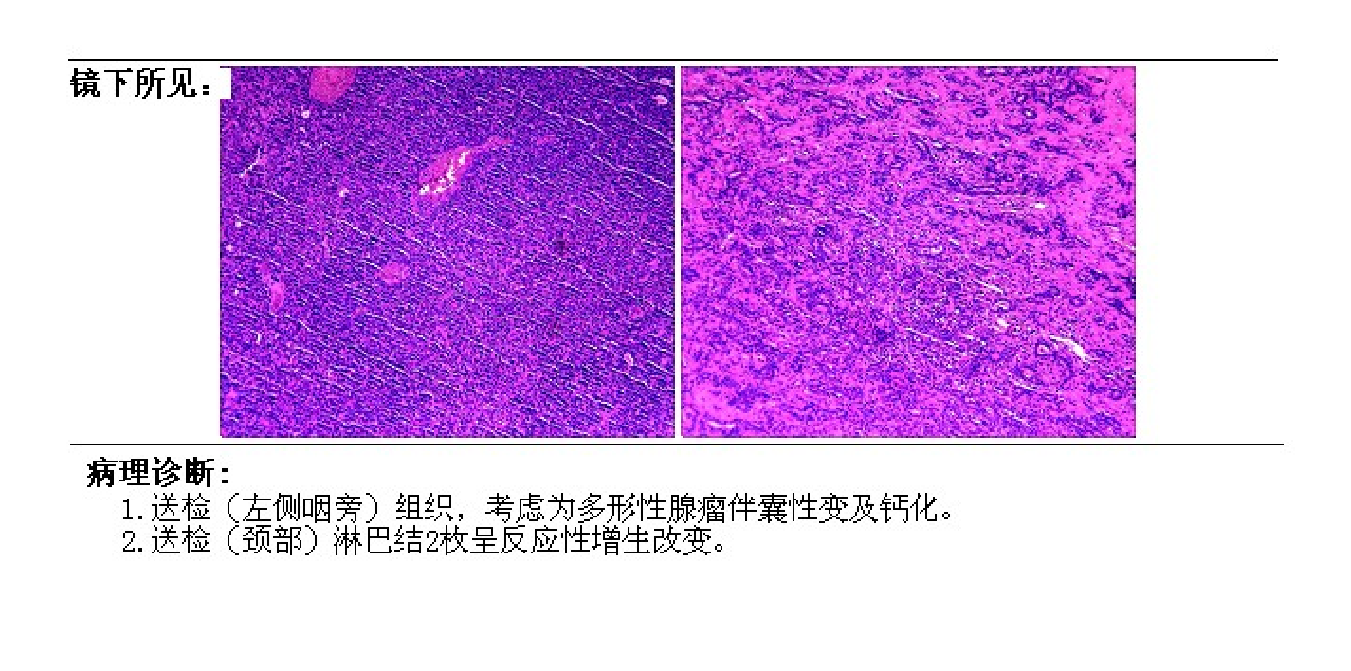

病理诊断:(左侧咽旁)组织,考虑为多形性腺瘤伴囊变及钙化。

咽旁间隙是位于咽肌环与咀嚼肌群、腮腺之间由深筋膜围成的脂肪间隙,呈倒置的锥形。由茎突及其附着肌肉、韧带及筋膜组成的隔膜将咽旁间隙分为茎突前间隙和茎突后间隙。茎突前间隙内主要结构包括:腮腺深叶、脂肪及淋巴组织,而茎突后间隙主要通过颈动脉鞘,其内包括:颈内动静脉、IX-XII颅神经、颈交感干、球体组织及淋巴结等。

咽旁间隙病变的定位技巧:

咽旁间隙内脂肪:当肿块压迫咽旁间隙内脂肪,使其向内移位,呈“C”向外,裂隙状或消失,提示位于茎突前间隙;当肿块位于茎突后间隙时,同侧咽旁脂肪间隙通常向前、外上移位,咽腔可见受压变窄。

二腹肌后腹:当肿块压迫二腹肌后腹,使其向内后移位,提示位于茎突前间隙;当肿块压迫二腹肌后腹使其向外前移位时,则提示来源颈动脉鞘。

茎突与下颌骨间距:当茎突与下颌骨间隙增宽,提示位于茎突前间隙;反之缩小,提示病变位于茎突后间隙。

颈动脉鞘内血管:颈动脉鞘血管向后内移位,提示病变位于茎突前间隙;颈动脉鞘血管向前外侧移位,提示病变位于茎突后间隙。

累及咽旁间隙的肿瘤主要有6大类,包括扁桃体来源肿瘤、腮腺和小涎腺来源肿瘤、神经源性肿瘤、淋巴源性肿瘤、血管源性肿瘤及间叶组织来源肿瘤,其中来源于腮腺深叶或小涎腺肿瘤占40%~50%,神经源性肿瘤占27%~40%。累及咽旁间隙的腮腺深叶或小涎腺肿瘤基本位于茎突前间隙,而咽旁间隙的神经源性肿瘤通常位于茎突后间隙。因此,咽旁间隙肿瘤的定位是关键。

多形性腺瘤,又称混合瘤,通常良性,可恶变。咽旁间隙的多形性腺瘤通常起源于腮腺深叶,少数源于异位或迷走的小涎腺上皮。女性多见,年龄范围30-60岁,40岁以上多见。临床症状无特异,早期常无症状;肿块较大时可有吞咽不适、触及颈部肿块等。

咽旁间隙的多形性腺瘤基本位于茎突前间隙,呈类圆形、分叶状及哑铃状,边界清,可见包膜,有时可见蒂与腮腺深叶蒂状相连,即“腮腺蒂征”,其特异性较高。在MRI图像上多形性腺瘤于T1WI呈等或低信号,T2WI呈高信号,ADC值较高(富黏液或软骨基质),信号多不均,少数钙化。约半数肿瘤于T2WI上可见沿瘤体边缘分布的细带状或花瓣状高信号区,称“镶边征”,病理对应为富黏液区。增强扫描早期肿瘤呈轻至中度筛网蜂窝状强化,增强晚期呈延迟均匀强化;早期全瘤均匀强化相对少见。

位于咽旁间隙的多形性腺瘤主要与神经源性肿瘤相鉴别。一、神经鞘瘤:通常位于咽旁茎突后间隙,肿瘤多为类圆、椭圆形,矢状位上下方向生长,与颈动脉鞘神经链方向一;肿瘤边界清晰,坏死、囊变多见,MRI上T1WI呈中等信号、T2WI呈高信号,可见双相征;增强扫描肿瘤实质部分明显强化。二、副神经节瘤:通常位于颈总动脉分叉处,呈圆形或椭圆形肿块,可见颈内外动脉角度增大、间距增宽,典型者呈“高脚杯征”、“抱球征”。CT平扫密度接近动脉,T1WI呈均匀中等或偏低信号,T2WI稍高信号;肿瘤内常见低信号流空血管及斑点状高信号出血,即“椒盐征”,具有特征性。增强后肿瘤显著强化。

类型:原创

病例ID:ZYLM000004912

校对:李文文

阅读:884

文章已于2024-03-28修改