女,7岁。主诉:左髋部疼痛1天。既往无外伤病史。

病案讨论

骨盆X线正位片示:左侧坐骨、耻骨结合处骨质局限性膨大,其内密度不均,可见局限性低密度影,其边缘骨质硬化。

骨盆CT平扫示:左侧坐骨耻骨结合处骨皮质连续性中断,断端呈锯齿状并可见骨质硬化。

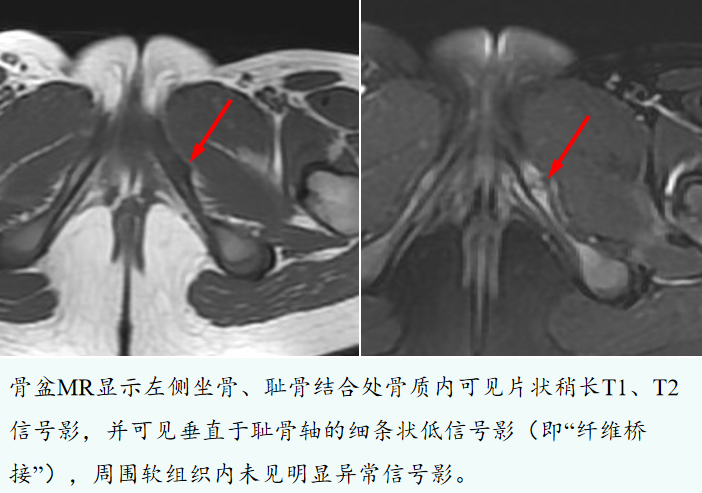

骨盆MR平扫示:左侧坐骨、耻骨结合处骨质局限性膨胀改变,并可见片状稍长T1、T2信号影,周围软组织内未见异常信号影。左侧髋关节腔内可见少许液性信号影。

(见下图所示)

诊断:左侧坐骨、耻骨结合处骨软骨病(Van Neck病)。

坐骨耻骨结合处骨软骨病(Van Neck病)

骨软骨病又称骨软骨炎,为多种复杂因素所致软骨病变,包括软骨变形剥脱、炎性反应、溶解消失等,多见于肋软骨、胫骨及膝关节,累及坐骨与耻骨连接处罕见,后者即坐骨耻骨结合处骨软骨病,又称Van Neck病(Van Neck disease,VND),也可称为耻坐骨软骨联合不对称,或者耻骨坐骨软骨不对称。该病仅见于儿童。

坐骨耻骨区起源于2个骨化中心,分别位于耻骨上内侧和坐骨下外侧;上述骨化中心于出生时已形成,并于生后5-6个月开始骨化。坐骨耻骨软骨结合连接耻骨下支远端和坐骨下支,通常于7-12岁融合。Van Neck将儿童坐骨耻骨炎症性骨破坏征象描述为“耻骨骨软骨炎”,VND由此得名。目前该病的发生可能存在争议,多数学者认为这是坐骨耻骨结合处的正常变异,但也有学者认为此为骨软骨炎的表现。目前更多学者认为VND发生与骨盆肌肉(内收肌、双腿肌肉及髂腰肌)机械应力有关,后者可致坐骨耻骨软骨结合的软骨层和骨化中心延迟愈合。随年龄增长,VND病灶可因骨性融合而消失。

VND患者的主要症状为患侧髋部或会阴部疼痛,少数患者可有髋关节活动受限。体格检查:在坐骨耻骨结合部可扪及局部隆起,局部压痛,一般为单侧发病,双侧发病较少,检查髋关节过伸过屈时出现局部疼痛,4字试验阳性。

VND影像学表现具有一定特征性:

X线片与平扫CT表现为坐骨耻骨结合处局限性膨大,内部骨质密度不均匀,伴低密度区,病灶边缘不规则、呈锯齿状且伴硬化。造成上述表现的原因可能是儿童坐骨耻骨结合处尚未完全融合,病变可致骨骺无法正常骨化而引起脱钙及囊性吸收所致。

MRI对病变范围及周围软组织情况能很好的显示。病变于T1WI通常为低信号,T2WI为高信号,脂肪抑制序列多为高信号。坐骨耻骨之间的“纤维桥接”可能是该病的MRI特异性征象,即病灶中存在垂直于耻骨轴的平滑带状结构,于所有序列图像中均呈低信号。本病伴或不伴有周围软组织水肿表现。

VND的发病部位特殊,影像学表现为骨皮质不连续,容易误诊为骨折或肿瘤。本病转归良好,可自愈且无任何后遗改变。当临床工作中遇到髋关节或会阴部疼痛的患儿,需要想到本病的可能;当影像学检查发现患儿坐骨耻骨结合处骨质隆起、密度不均匀,同时伴有低密度透光区表现,无论是否存有临床表现均可诊断本病。本病以保守治疗为主,若临床症状持续不缓解,则可以采取外科手术干预。

类型:原创

病例ID:ZYLM000005671

校对:李文文

阅读:1627

文章已于2024-06-05修改