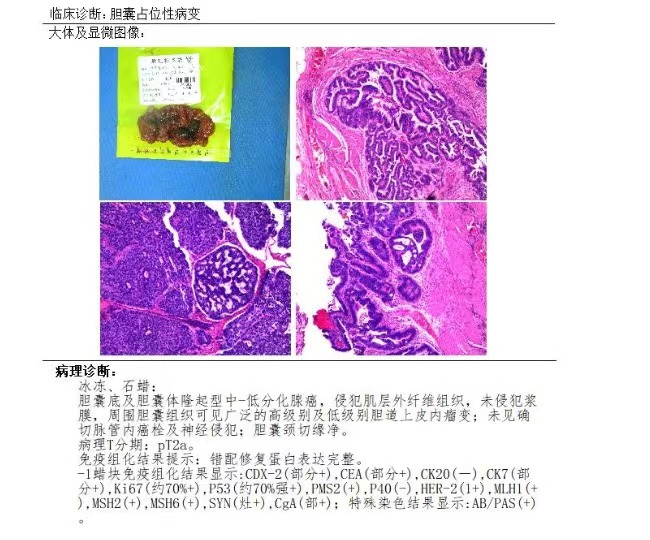

患者,女,77岁,体检发现胆囊结石半月病史。

病案讨论

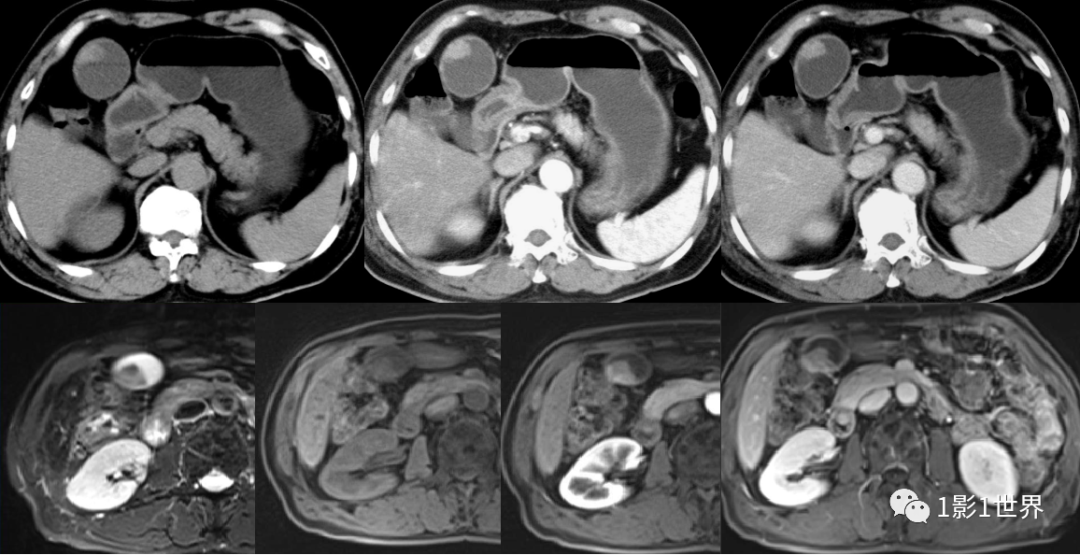

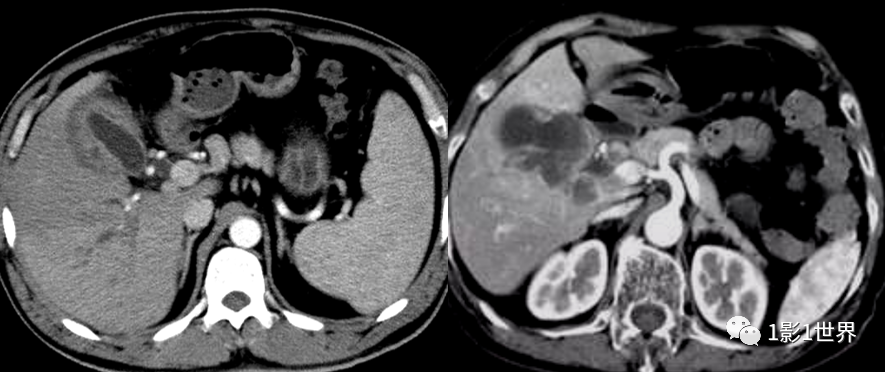

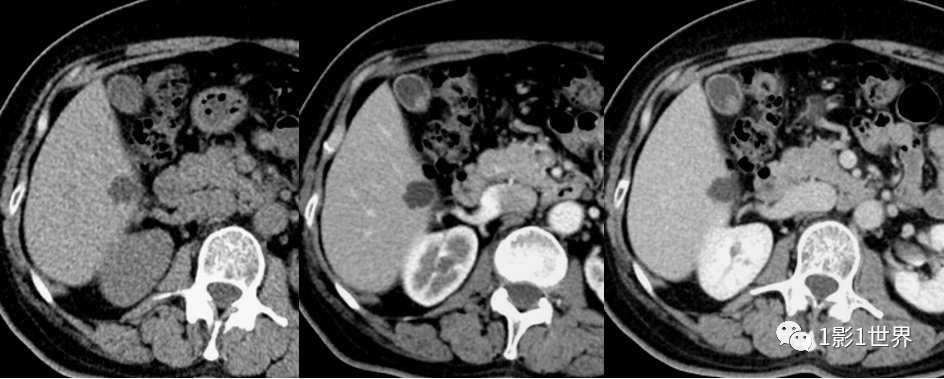

CT扫描示:胆囊大小约56mmx30mm,囊内可见多个软组织样密度影,较大者大小约30mmx28mm,增强扫描肿块呈中度均匀强化,胆囊壁局部稍增厚并较明显强化,胆囊周围脂肪层尚清晰。胆囊内可见环状高密度影,较大者,大小约16mmx13mm。左肾上极可见小圆形低密度影,未见强化,直径约为3mm。所示肝脏、胰腺、脾脏、右肾未见明确异常强化。影像诊断:1.胆囊内软组织占位,中度强化,考虑恶性病变;2.胆囊结石3.左肾上极囊性病变(Bosbiak 1类)。

病理结果:胆囊中低分化腺癌。

胆囊癌,属肝外胆道系统中常见的恶性肿瘤。中老年多发,女性多发。胆囊癌可以发生在胆囊底部、体部、颈部及胆囊管等部位,比例分别为60%、30%、10%。胆囊癌,可以是腺癌、腺鳞癌、间叶组织来源肿瘤、神经内分泌来源肿瘤以及未分化癌等。其中,腺癌是胆囊癌最多见的病理学组织类型。整体而言,恶性程度较高,预后差。

胆囊癌影像分型

腔内型,乳头状肿瘤由胆囊壁凸入胆囊腔内。

厚壁型,胆囊壁局限或弥漫性不规则增厚。

肿块型,胆囊区的软组织肿块, 胆囊腔基本闭塞, 常伴邻近脏器的直接侵犯。

胆囊癌病理分型

管壁浸润型:最多见,占75%~80%,包括局部浸润型和弥漫浸润型两个亚型。

局部浸润型:亦称内生型,表现为胆囊壁局限性增厚和僵硬;

弥漫浸润型:表现为胆囊壁弥漫性增厚和僵硬,生长迅速,易侵犯周围组织及器官。

腔内乳头型:亦称外生型,约占15%;肿瘤可呈息肉状、菜花样或结节状突入胆囊腔内,外周浸润少。

结节型:较管壁浸润型少见,可见于较晚期的胆囊癌,癌结节的直径可1.5~5.0cm。

混合型:表现为胆囊壁增厚、僵硬及萎缩,可侵犯周围组织及器官,同时向胆囊腔内生长形成肿块。

胆囊癌分期

Nevein与Maron分期,1976

根据侵犯胆囊壁的深度及扩散范围来分期

Ⅰ期:癌组织仅限于黏膜内,即原位癌。

Ⅱ期:侵及肌层。

Ⅲ期:癌组织侵及胆囊壁全层。

Ⅳ期:侵及胆囊壁全层合并附近淋巴结转移。

Ⅴ期:直接侵及肝脏或转移至其他脏器或远处转移。

TNM分期

T-原发肿瘤

TX:无法评估原发肿瘤情况。

T0:无原发肿瘤证据。

Tis:原位癌。

T1:肿瘤侵及固有层或肌层

T1a肿瘤侵及固有层。

T1b肿瘤侵及肌层。

T2:肿瘤侵及肌肉周围结缔组织;肿瘤未扩散至浆膜外或肝脏内

T3:肿瘤穿透浆膜层或直接侵及一个邻近的器官,如肝、胃、十二指肠、结肠、胰腺、网膜和肝外胆道。

T4:肿瘤侵及门静脉主干或肝动脉主干,或肿瘤侵及2个及2个以上肝外器官或结构。

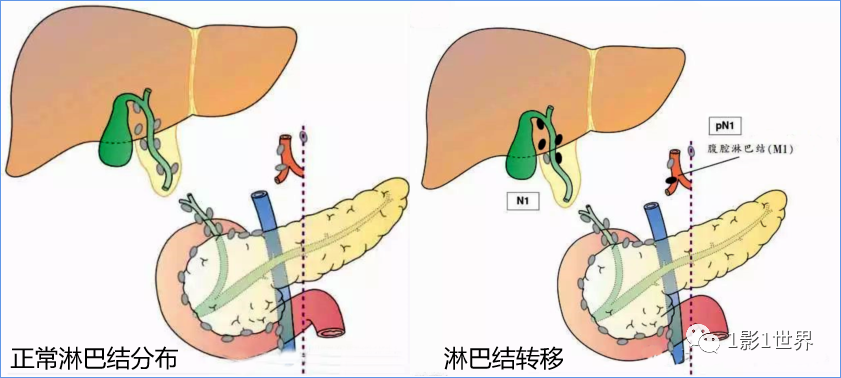

N-区域淋巴结

NX:无法评估区域淋巴结情况。

N0:无区域淋巴结转移证据。

N1:区域淋巴结转移(包括沿胆囊管、胆总管、肝动脉及门静脉分布的淋巴结)。

M-远处转移

M0:无远处转移。

M1:有远处转移。

胆囊癌影像分期

I期

肿瘤仅累及内层,病理上局限于粘膜层。

CT 表现:胆囊壁增厚,可为局限性也可以是弥漫性, 可为均匀性或也可以是不均匀性增厚,但内壁一般不光整, 可伴有突向腔内的结节, 平扫等密度, 增强后不均匀强化,延迟明显强化。浆膜面光整。

MRI表现:I期胆囊癌,主要表现为厚壁型与结节型,形态上类似CT所见,TIWI为等低信号,T2WI 为稍高信号,浆膜面显示尚光整。

II期

外层受累,病理胆囊壁全层受累,脂肪间隙浸润。

CT/MRI表现:胆囊窝内不规则软组织肿块, 与胆囊壁分界不清, 胆囊壁浆膜面不光整, 胆囊窝脂肪间隙模糊不清, 但与邻近肝脏组织分界尚清晰 。

III期

病理上,肿瘤穿透浆膜层,累及肝脏,但无远处转移。

CT表现:胆囊窝内见不规则软组织肿块,局部脂肪间隙消失, 胆囊正常形态显示不清; 肿块与邻近肝实质分界不清楚,增强后邻近肝实质出现异常强化。

MRI表现:到了这一期,主要为肿块型,胆囊窝内肿块,局部脂肪间隙模糊,并出现临近肝脏信号不均匀,TIWI 稍低信号,TIWI 高信号,边界不清楚。

IV 期

胆囊癌除局部侵犯以外,出现多脏器受累,有或无淋巴结及远处转移。

CT/MRI表现:从临床分型上,主要为肿块型,除III期表现外可有临近脏器受累,如: 结肠、十二指肠、胃窦、胰、肝内外胆管等。远处的转移主要为淋巴结转移,网膜转移。

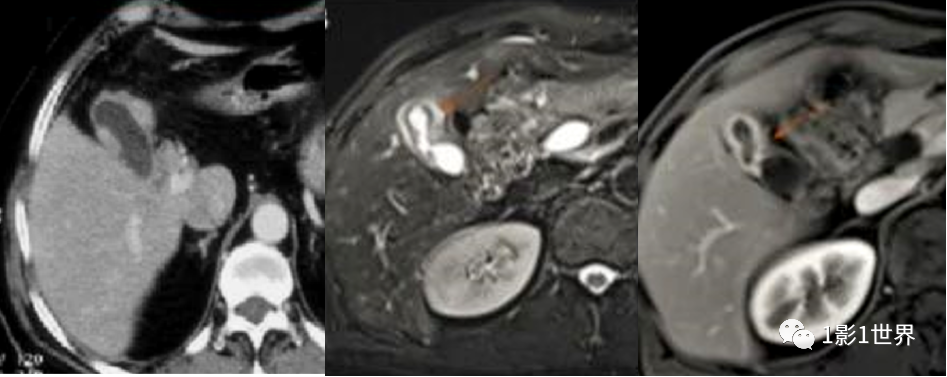

胆囊底部前壁软组织肿块,如山峰样突向胆囊腔内,平扫等密度/信号,增强后明显强化,持续强化;浆膜面光滑,周围脂肪间隙清晰,胆囊癌,II期,腔内型。

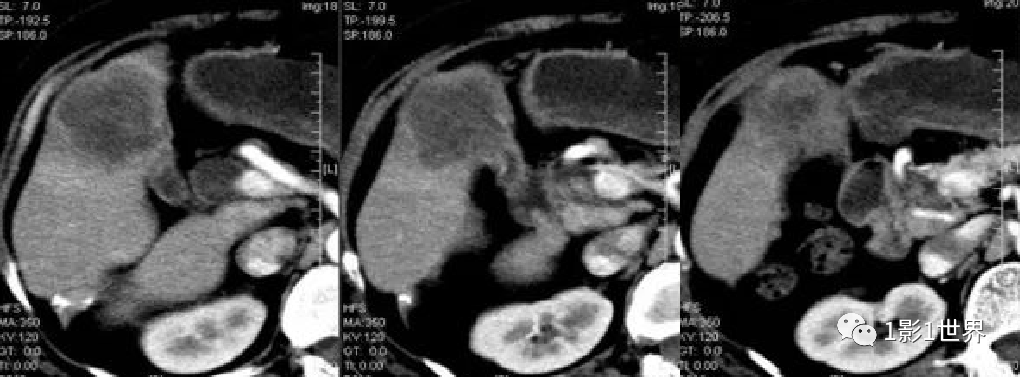

胆囊壁局限性增厚,向腔内腔外生长,厚薄不均匀,CT平扫等密度,增强后明显强化,持续强化。另一例,MRI胆囊壁均匀增厚,增强后明显强化。均为厚壁型胆囊癌。

胆囊窝软组织肿块,正常胆囊形态消失,同时肝床受累,平扫边界不清,增强后病变整体呈环状强化,持续强化,肝脏及十二指肠受累。胆囊癌,IV期,肿块型。

鉴别诊断

1、胆囊良性病变形成的增厚或隆起性病变,如慢性胆囊炎、胆囊腺肌症、腺瘤、息肉等。

2、胆囊腔内病变,如结石、浓缩胆汁、凝血块等。

3、肿块型胆囊癌应与临近器官肿瘤鉴别,如肝脏或横结肠肿瘤等。

与慢性胆囊炎鉴别

一看胆囊壁:

正常胆囊壁厚度约为1 ~ 2 mm, 一般认为胆囊壁厚度>3 mm为异常。

厚壁型胆囊癌常呈不规则结节状或局限性增厚, 最厚∶最薄>2∶1, 内壁凹凸不平, 胆囊壁僵硬。

慢性胆囊炎胆囊壁增厚多呈均匀一致性, 最厚∶最薄<2∶1, 且胆囊壁较柔软。

二看脂肪线:

正常或慢性胆囊炎时,胆囊与肝脏间可见脂肪层,CT表现为薄层低密度带。厚壁型胆囊癌,随着病变进展, 易穿透肌层达浆膜层,侵犯胆囊窝内的脂肪组织,并向邻近肝脏扩展侵犯,导致胆囊轮廓模糊或与肝脏分界不清。影像表现为胆囊窝脂肪间隙消失, 邻近肝实质内可见异常低密度区, 增强后呈不均匀明显强化。

三看黏膜层:

慢性胆囊炎时,胆囊黏膜线完整。胆囊黏膜层富含毛细血管, 所以,在影像增强检查图像上, 表现为致密、连续光滑的环状线条影 。胆囊癌,很容易侵犯胆囊壁各层, 致使毛细血管侵蚀破坏,影像增强检查时,表现为黏膜线中断。

与黄色肉芽肿性胆囊炎鉴别

黄色肉芽肿胆囊炎(XGC),是一种少见的,特殊类型的慢性胆囊炎症。发病机制由于炎症侵犯,胆囊罗阿氏窦破坏,形成溃疡,胆汁渗透到胆囊壁内,在降解中产生胆固醇、磷脂,并诱发巨噬细胞吞噬胆固醇,形成泡沫细胞,最终炎细胞浸润,纤维细胞增生,形成肉芽肿。

影像表现:XGC,表现为弥漫性胆囊壁增厚,肉芽肿将黏膜层推向胆囊腔,其胆囊腔黏膜面完整。这一点有别于胆囊癌,胆囊癌常破坏胆囊黏膜层,在影像上表现为黏膜线中断。到了后期,胆囊癌形成肿块,与周围组织分界不清,甚至出现临近器官浸润病灶;而XGC邻近肝脏浸润主要是由于大量炎性细胞浸润,受累肝组织水肿和肝组织纤维增生。

胆囊增大,壁不均匀增厚,平扫壁内密度不均,与肝脏脂肪间隙存在,增右后,胆囊壁明显强化,增厚部分壁内密度不均,胆囊黏膜线连续、光滑、明显强化。XGC

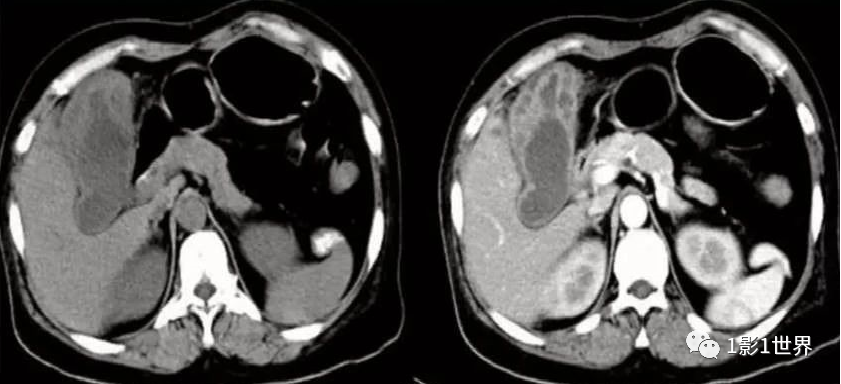

左图,黄色肉芽肿性胆囊炎,胆囊壁增厚,内部密度增高影不均匀,增强后,动脉期胆囊黏膜线光滑、均匀、明显强化,没有破坏。右衅,胆囊癌,胆囊壁不规则增厚,胆囊正常形态消失,增强后黏膜线破坏不可见,肝床有受累。

与胆囊息肉鉴别

胆囊息肉一般无症状,一般小于1cm,一般有蒂与囊壁相连,有游离感,这一点在超声上观察更满意,CT/MRI常漏诊,MRCP可见小点状充盈缺损。形态学上,基底部较窄,周围囊壁无增厚,增强扫描病灶强化低于胆囊癌,无外侵及转移征象,胆囊粘膜完整,囊壁柔软。主要与结节型胆囊癌相鉴别。胆囊癌,多伴有腹痛,腹部包块,黄疸等症状,一般体积稍大,形态不规则,基底部宽版周围囊壁浸润增厚,与囊壁呈钝角,增强扫描明显强化,粘膜中断。

胆囊小息肉。胆囊底部小结节,平扫较难发现,增强后中度强化,持续强化,胆囊黏膜线光滑、连续。

与胆囊腺肌症鉴别

胆囊腺肌症,是胆囊腺体慢性增生,同时黏膜上皮陷入肌层形成罗阿氏窦,属于一种非炎症性、非肿瘤性良性疾病。影像表现为胆囊壁增厚,壁内见多发小憩室,可与胆囊腔相通。

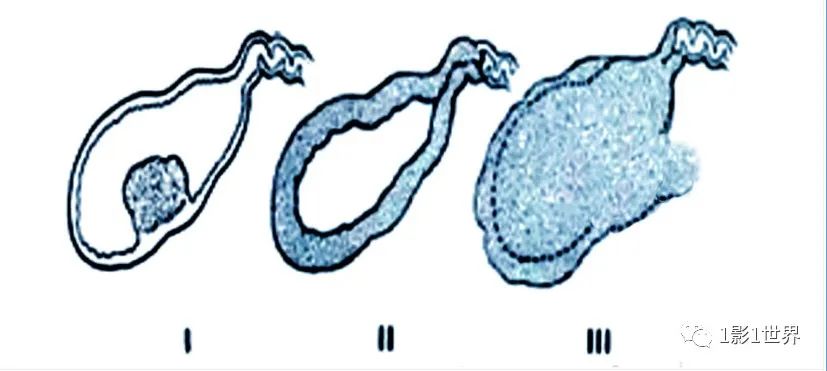

可分三种类型:

局限型:胆囊底部呈帽状增厚,向外突出,囊腔内面光整。

节段型:胆囊壁节段性增厚,胆囊缩窄变形,远端囊腔内可伴有小结石。

弥漫型:胆囊壁增厚欠均匀,囊腔内面轮廓不整,壁内可见多发小囊泡(罗阿氏窦),部分与囊腔相通。

左图,厚壁型胆囊癌,平扫胆囊底部局部增厚,呈略等软组织密度,增强后明显强化,黏膜线中断。

右图,局限型胆囊腺肌症,胆囊底部软组织密度影,呈帽状向外突出,增强后黏膜线连续,突出软组织影明显强化,其中可见未强化的小囊泡。

小结

胆囊癌常发生于老年人,女性略多于男性,临床症状不典型。腔内结节型,厚壁型,肿块型。动脉期强化明显,“快进慢出”。常直接侵及肝脏、十二指肠、结肠等结构,肝门区淋巴结转移。不能因发现胆囊结石、慢性胆囊炎,而忽略胆囊癌的可能。

讨论部分来自1影1世界公众号,特此感谢!!!

类型:原创

病例ID:ZYLM000005853

校对:杨卢粉

阅读:1885

文章已于2024-06-29修改