患者,61岁女性,6年余前发现左腮腺区肿物,偶有针刺样疼痛,肿物近年来无明显增大,否认疼痛与进食相关,否认面部麻木,否认面神经功能障碍,否认口角歪斜,否认破溃流脓。

病案讨论:

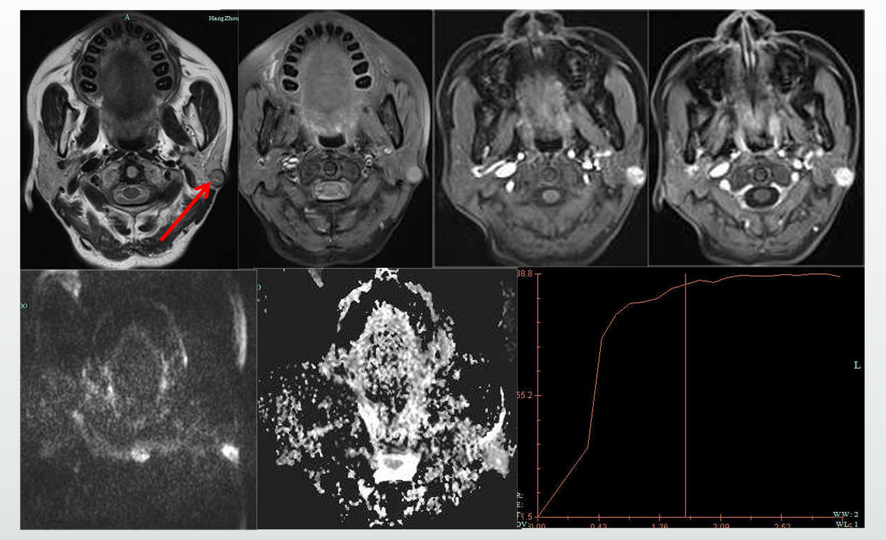

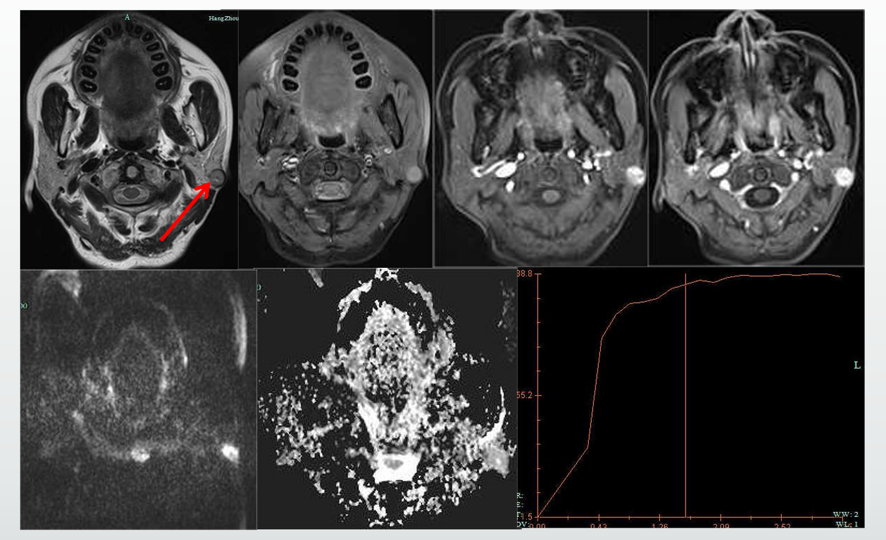

影像描述:左侧腮腺浅叶后方边缘可见结节状异常信号灶,T1WI呈等稍高信号,T2WI呈混杂稍低信号、内见小囊变影,DWI呈高信号,ADC值约为1.6,边界清楚,直径约13mm,增强后呈明显持续性强化,TIC曲线呈平台型。

影像诊断:左侧腮腺占位,良性病变考虑,混合瘤可能大。

手术记录:见肿物位于腮腺浅叶前部,电刀分离止血,暴露肿物。向肿物方向轻柔剥离邻近组织及腮腺腺体组织,仔细解剖分离面神经及耳大神经,可见腮腺区血供丰富,沿肿物周围外0.5cm于正常组织内完整切除肿物及部分腺体组织,送冰冻。

病理结果:“左腮腺”唾腺源性肿瘤,结合形态及免疫组化结果,符合基底细胞腺瘤,切缘未累及。

腮腺基底细胞腺瘤(basal cell adenoma,BCA) 是涎腺中较少见的上皮源性良性肿瘤,占所有腮腺良性肿瘤的 1% ~3% 。 由于报道较少,常被误诊为多形性腺瘤。

临床表现:无特异性,与腮腺其他良性肿瘤表现相仿,常为无意中发现肿块,触诊肿块较软,一般无压痛,可移动,与周围组织无粘连。多见于中老年女性,以50-60岁发病多见,男女发病比例约1:2。

病理-影像:组织学上是由单一的基底样细胞构成,缺乏多形性腺瘤所含的黏液和软骨基质成份,但腮腺 BCA 含有丰富的线样内皮血管、小静脉,因而容易发生出血、坏死而引起囊变,且增强后动静脉期均明显强化,且动静脉期强化值接近。本例影像中T2WI肿瘤内部可见小囊变,增强后持续明显强化,TIC呈平台型,影像表现较典型。

鉴别诊断:

1. 多形性腺瘤:一般好发于年轻女性,平均年龄为 40 岁,肿瘤一般较大,含较多的黏液和软骨基质成份,其瘤内血管不丰富,但由于基质中细胞外间隙丰富,动脉期多呈边缘小斑片强化,静脉期呈中度持续填充强化,强化程度不及BCA。

2. 腺淋巴瘤:常见于大于 50 岁的、长期吸烟的男性,肿瘤多位于腮腺浅叶后下极,常多发,由于肿瘤的被膜内外及淋巴间质中均有丰富的血管分布,动脉期呈大部明显不均匀强化,可见血管贴边征,并见多发细小血管伸入病灶内,静脉期明显减退,呈“快进快出”型。

解析引用自:

1.石 惠, 李 辉, 牛媛媛, 等.《CT 双期增强扫描在腮腺肿瘤性病变诊断中的价值》, 实用放射学杂志, 2022.

2.陈超,刘红宇,汪国余,等. 《腮腺基底细胞瘤的CT影像分析》, 医学影像学杂志, 2016.

类型:原创

病例ID:ZYLM000006244

校对:陆喜红

阅读:1822

文章已于2024-08-15修改