患者:男,19岁

主诉: 左髋部疼痛活动受限半年

现病史: 患者缘于半年前出现左髋部疼痛、活动受限,在家休息后未缓解,为求规范治疗,遂来我院就诊。

既往史: 体健。

重要的体征和检查结果: 体温:36.3℃,血压:120/80mmHg,左髋部局部疼痛、活动受限,压痛阳性

临床诊断: 髋关节痛。

影像所见:

双侧髋关节对称,组成骨骨质结构清晰,左侧臀中肌股骨大转子附着区及股骨大转子可见片状压脂高信号影。双侧髋臼形态正常,信号均匀。双侧股骨头大小形态良好,其内未见异常信号影。双侧髋关节间隙无异常变窄或增宽。双侧髋关节腔内可见少量液体信号影。

影像诊断:

1.左侧臀中肌附着点水肿,伴左侧股骨大转子骨髓水肿,考虑大转子疼痛综合征,请结合临床建议治疗后复查。

2.双侧髋关节腔少量积液,建议随诊观察。

临床诊断:左侧大转子疼痛综合征

大转子疼痛综合征(greater trochanteric pain syndrome,GTPS)是髋关节侧后方疼痛的常见原因之一;50岁至70岁人群的发病率为23.5%;尽管 GTPS 通常是根据病史和体格检查等临床表现来诊断的,但尚无能明确诊断的特异性临床体征。股骨粗隆区约有20个滑囊,一些囊可能是由于过度的摩擦或髋关节偏移增大所造成. 多数个体中始终存在至少3个滑囊:位于大转子前上方的臀小肌下囊,位于臀中肌腱深处的臀中肌下囊,以及位于大转子外侧、臀中肌及臀大肌之间的臀大肌下囊.臀大肌下囊是最大的,常被称为“大转子囊”。“大转子滑囊炎”是既往临床描述髋关节外侧周围的所有疼痛伴有局灶性压痛,但炎症反应的四个基本特征中的红、肿、热不常见,只有痛一个特征,因此采用大转子疼痛综合征的称谓。近几年认为,大转子滑囊炎只是其发病因素之一,外展肌腱腱索病(臀肌肌腱病及肌腱撕裂)发病率高,认为是疼痛的主要原因,近年来髂胫束撞击(外侧型弹响髋)也被纳入其范围内。

大转子疼痛综合征GTPS影像诊断

外展肌腱腱索病(臀肌肌腱病及肌腱撕裂)

臀肌肌腱病: 肌腱增厚并T2WI信号增加

肌腱撕裂: 臀中肌和臀小肌肌腱纤维部分连续性中断,肌腱完全撕裂表现为肌腱回缩,往往伴随阔筋膜张肌增厚

转子滑囊炎

髂胫束增厚

骨髓水肿

骨侵蚀

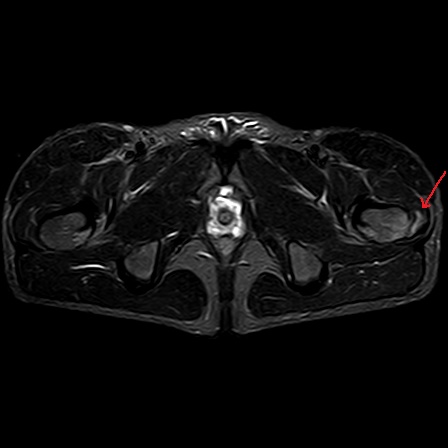

髂胫束增厚(红色箭头)

骨髓水肿(黄箭头)

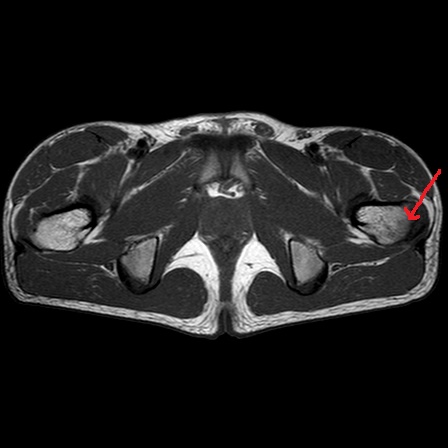

左侧大转子骨髓腔内压脂高信号

骨侵蚀(红色箭头),左侧股骨大转子皮质不规则,可见T1低信号,边界不清,皮质受侵

鉴别诊断:

1.髋关节撞击综合征:

常见于爱运动的中青年,临床症状主要是腹股沟区无规律的间歇性疼痛,伴髋关节屈曲内收内旋受限;少数也会引起髋关节外侧疼痛。MR以股骨颈及髋臼改变为主。

2.梨状肌综合征:本病是引起干性坐骨神经痛常见的原因之一。MR显示梨状肌形态及信号异常。

治疗:

初期治疗包括一系列保守干预措施,包括物理疗法,局部皮质类固醇注射,冲击波疗法(SWT),限制运动,止痛和抗炎药物等。少数难治性病例需要外科手术治疗。对于经久不愈及影像学检查确定损伤明显的患者应考虑手术治疗。选择手术术式时需要综合考虑潜在病因、损伤程度、患者耐受情况及临床症状等做出综合分析,之后再选择适合的治疗方法。

CanettiR,deSaintVincentB,VieiraTD,etal.SpinopelvicparaG metersingreatertrochantericpainsyndrome:aretrospectivecaseG controlstudy[J].SkeletalRadiol,2020,49(5):773G778.

Goldman L, Land EV, Adsit MH, et al.Hip stability may influence the development of greater trochanteric pain syndrome: a case-control study of consecutive patients[J] . Orthop J Sports Med,2020,8(11):2325967120958699.

Segal NA, Felson DT, Torner JC, et al. Greater trochanteric pain syndrome:epidemiology and associated factors[J].ArchPhysMedRehabil,2007,88(8):988-992

类型:原创

病例ID:ZYLM000007326

校对:陆喜红

阅读:1444

文章已于2025-02-16修改