患者:女,15岁。

主诉:间断性腹部疼痛1天。

现病史:患者1天前无明显诱因出现腹部疼痛不适,为间断性胀痛,阵发性加重,以剑突下及下腹部为主,伴恶心及肛门坠胀感,无畏寒,无发热,无恶心,无呕吐,无皮肤巩膜黄染,无胸闷胸痛等,曾于外院行输液对症治疗后稍好转,但疼痛反复发作。起病后,精神、食欲一般,小便正常,睡眠一般,体力体重无明显改变。

体格检查:皮肤、巩膜无黄染,腹部平坦,无腹壁静脉曲张,无胃肠型及蠕动波,全腹软,剑突下及下腹部压痛,未扪及包块,无反跳痛及肌紧张,Murphy's征阴性,肝脾肋下未触及,肝肾区无叩击痛,移动性浊音阴性,听诊肠鸣音正常。

实验室检查:肝炎全套及肿瘤标记物均阴性。

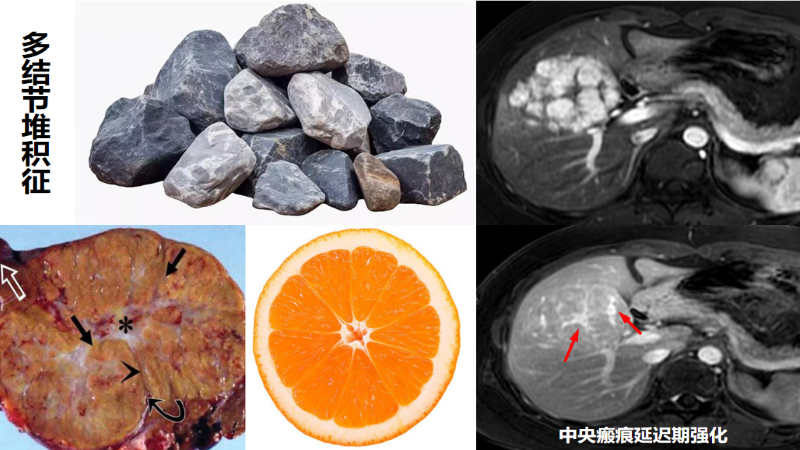

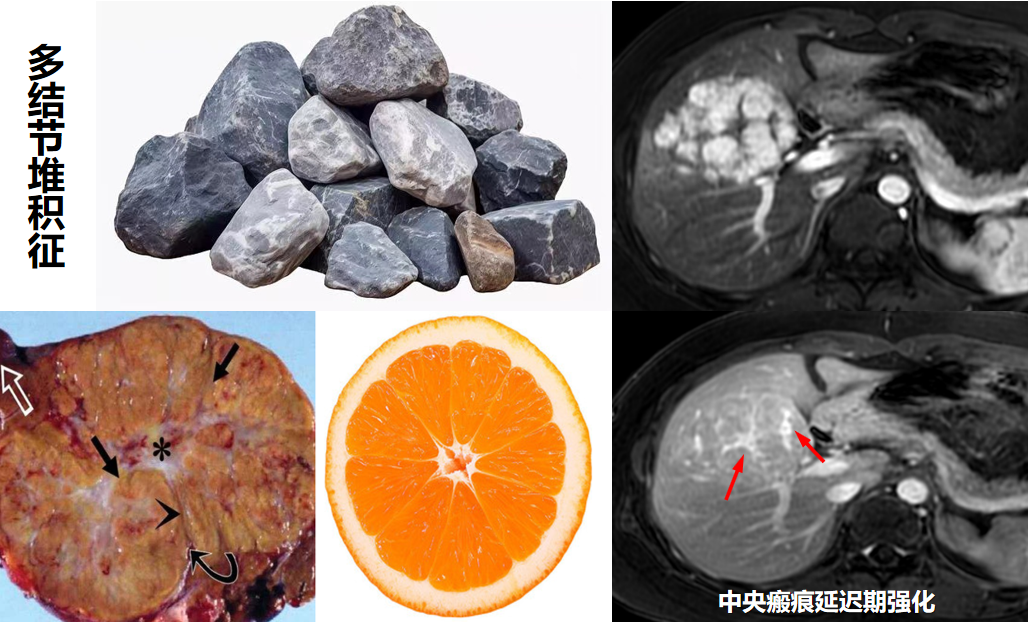

肝脏MR平扫及增强:肝右前叶可见一团块状稍长T1、T2信号影,信号不均,边界较清,其内见分隔及中央裂隙样改变,病灶大小约为75mm*59mm,于DWI图像上呈不均匀稍高信号;增强动脉期病灶明显不均匀强化,呈多结节堆积状改变,其见分隔及中央裂隙未见强化;门脉期及延迟期持续强化,病灶内间隔及裂隙延迟强化。

影像学诊断:肝右前叶占位病变,考虑FNH。

病理诊断:(肝右叶)局灶性结节性增生。

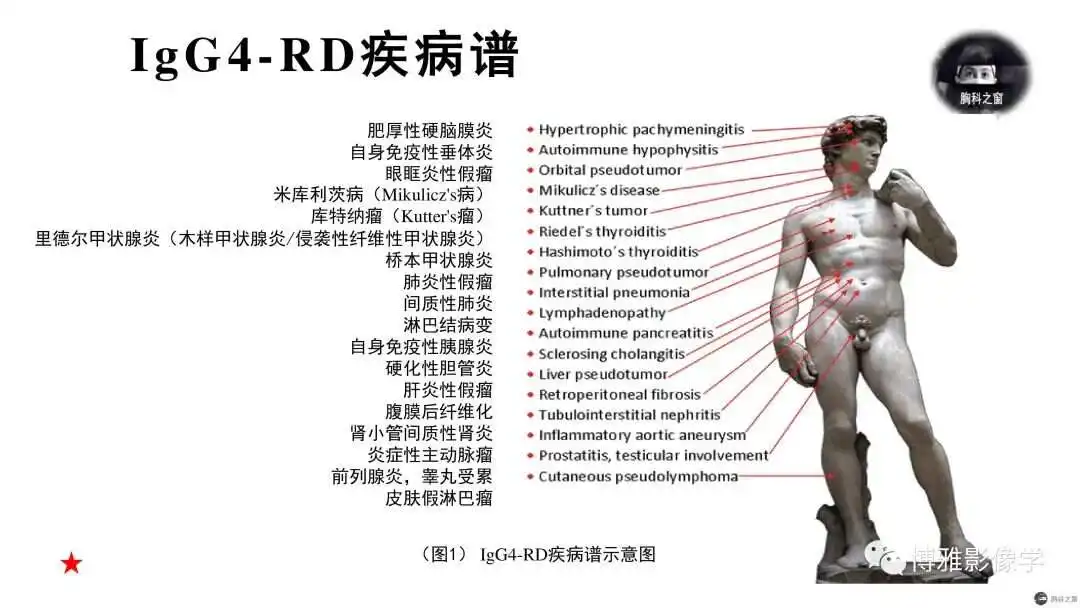

肝脏局灶性结节性增生(FNH)是肝细胞良性增生性病变,在肝脏良性肿瘤及肿瘤样病变中发病率仅次于肝海绵状血管瘤,而居于第二位。多无特殊的临床症状及异常的实验室检查结果。大多数FNH发生在年轻妇女。研究认为FNH与女性激素相关,但近年来化疗药物、肝脏的异常灌注等因素造成FNH的报道屡见不鲜,可见FNH的发生与发展并非单一方式所能解释的,而是多方面因素共同作用的结果。

病理特点:FNH的实质部分由正常肝细胞、Kupffer细胞、血管和胆管构成,但正常排列的肝小叶结构消失。组织学检查见肝细胞形态正常,并围绕富于胆管和血管的纤维结缔组织间隔生长,间隔内有单核细胞浸润和Kupffer细胞,失去正常肝小叶结构,胆管往往失去正常形态。最大病理特点为:以星状纤维疤痕组织为核心,辐射状分布的纤维组织分隔,形成多房状结构,纤维分隔内同样含血管腔和增生的胆管。

影像学特征:体积较小的FNH病灶在CT和MRI图像上密度、信号通常均匀,通常无明显包膜结构;当病灶体积较大时,出现中央瘢痕几率则随之增大。因存在的畸形血管、且血流速度缓慢,同时伴有炎症细胞浸润等原因,故中央瘢痕在T2WI图像上呈高信号。FNH由肝动脉供血,故而在增强扫描动脉期呈明显强化;由于中央瘢痕内异常增生的血管走行扭曲、管壁较厚及管腔狭窄,造影剂通过缓慢,因此在增强早期呈无强化或弱强化表现。FNH内多发高强化的结节被无强化或弱强化的中央瘢痕隔开,形成“多结节堆积征”,具有一定特征性。由于FNH缺乏正常中央静脉和门静脉,瘤内造影剂滞留,因此门脉期、延迟期呈持续强化,延迟期等同于或略高于肝实质强化程度;而中央瘢痕呈渐进性强化,延迟期高于肝实质强化程度,造成强化反转表现。部分较大FNH病灶可出现假包膜表现,假包膜的形成是由于FNH压迫周围肝实质后发生炎性纤维反应或周围血管受推挤而形成,此种“包膜”在平扫图像上不明显,延迟期可见强化。

鉴别诊断:

1. 原发性肝细胞肝癌(HCC):中老年男性多见,绝大多数患者存在乙肝、肝硬化病史,实验室指标甲胎蛋白(AFP)常升高。典型病例于增强扫描图像上呈“快进快出”强化方式,可见假包膜,且假包膜呈延迟强化。根据病史及特性性影像学表现,二者鉴别不难。

2. 肝细胞腺瘤(HCA):临床少见,青年女性多见,发病与口服避孕药有关。HCA常见出血、脂肪变性而致密度、信号不均匀,肿瘤可见包膜,通常无中央星芒状纤维瘢痕结构。另外,“环礁征”为炎症型HCA较特异性表现。

类型:原创

病例ID:ZYLM000007338

校对:杨卢粉

阅读:2321

文章已于2025-02-17修改