患者:女, 59 岁。

3个月前无明显诱因出现腰背部持续性胀痛,以两侧为主,无放射痛,活动后加重,平卧稍缓解。外院查尿常规提示轻度蛋白尿(+),未进一步诊治。1周前疼痛加重,伴尿量减少(约400ml/日),双下肢对称性凹陷性水肿,无肉眼血尿、发热或体重骤降

第一次CT:T11椎体水平至近段髂总动脉周围、腹膜后见团片状软组织块影,围绕腹主动脉、髂动脉、下腔静脉及输尿管,病灶最大截面约4*7cm,动脉期可见轻度均匀强化,门脉期及延迟期呈渐进式强化。邻近输尿管及双侧肾盂肾盏可见积液征象。

第二次CT:双侧输尿管见双J管置入,双侧上段输尿管及肾扩张积水,左侧为著。腹膜后见团片状软组织密度影,包绕腹主动脉、下腔静脉、髂总动脉上段,边界较清,密度较均匀,内示点状钙化,周围脂肪间隙较清,较前片范围减小。

临床诊断:腹膜后纤维化

腹膜后纤维化RPF是以腹膜后组织慢性非特异性炎症和纤维化为病理特征的一类较少见的结缔组织病,以异常增生的纤维炎性包块包绕腹主动脉、髂动脉、下腔静脉并累及邻近的输尿管引起尿路梗阻和肾积水,好发于40~60岁,儿童和青少年也有发病,男性发病率较高。

RPF分为特发性(iRPF)和继发性(sRPF)。iRPF 的发病机制尚不明确,目前认为可能属于系统性自身免疫性疾病,iRPF有全身症状,免疫抑制治疗有效,部分iRPF与lgG4相关性疾病密切相关,IgG4相关性疾病是一类免疫介导的纤维炎症性疾病,可侵犯全身多器官,临床表现异质性较强,IgG4-RPF约占iRPF 患者的30%~60%。SRPF 可与服用药物(最常见原因)、恶性肿瘤、感染、放疗、外伤及手术等因素有关。

病理特点:

RPF大体所见似一层灰白色或黄褐色光滑致密团块,坚硬如石,包裹腹膜后结构。组织学表现为一个随病程变化的非特异性炎症过程;早期:活跃的慢性炎症反应,镜下可见大量淋巴细胞、浆细胞、单核细胞、巨噬细胞、少量嗜酸细胞及成纤维细胞;发展过程中:可见大量成纤维细胞、毛细血管增生和胶原样物质形成;晚期:可见纤维组织玻璃样变、增厚的胶原样物质,细胞和血管少见,偶见钙化。

临床表现:

疼痛:多位于下腹部或腰骶部,并可放射至腹股沟区,累及胸主动脉者还可出现胸部钝痛等。

全身症状:包括体重减轻、乏力、食欲下降、恶心、呕吐、发热、高血压等。

泌尿系症状:可向上延伸至肾门,包裹肾静脉导致肾静脉压力升高引发肉眼血尿;外源性压迫输尿管或影响其蠕动可引起近端扩张积水、继发感染,产生腰痛、尿急、尿频等,双侧输尿管受压则导致肾功能不全;iRPF累及输尿管的比例达到80%~100%,而肾功能衰竭是RPF最常见和最严重的晚期并发症。

下肢水肿:肿块压迫下腔静脉或髂血管,可导致深静脉血栓形成。其它偶见表现:肠梗阻等。

影像学表现:

直接征象:起源于腹主动脉下段,可沿腹主动脉长轴走行,下方可达髂总动脉周围,常包绕下腔静脉,累及输尿管、腰大肌,无推移征象。

CT:腹主动脉周围均匀等密度不规则形软组织影。

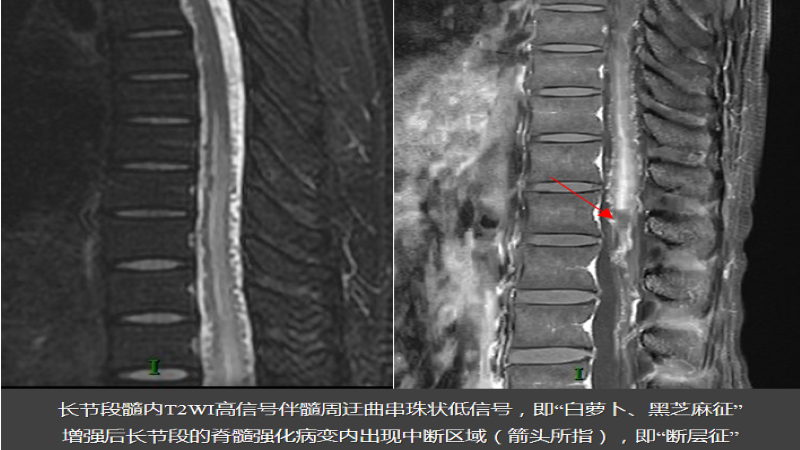

MR:T1WI上呈低信号,在T2WI上早期呈高信号,晚期表现为低信号,稍高的T2WI信号提示病变在活动期,DWI呈稍高信号。

增强扫描强化方式取决于纤维化的成熟程度:1.早期血管和炎性细胞数量多,动脉期即可明显强化;2.随着纤维化程度的进展,病灶多表现为渐进性强化,持续时间较长;3.晚期因病灶主要为纤维化组织,几乎无强化;4.对于范围较大的病灶,一般中心部分强化程度略低于周边,是由于病变中心较周边纤维化程度更高,所含毛细血管及炎性细胞更少。

间接征象:80%以上的患者可出现单侧或双侧输尿管受侵“三联征”,即输尿管腔外增多的软组织包绕输尿管、输尿管局部狭窄致以上集合系统扩张积水、输尿管向中线移位但无侵蚀破坏;主动脉及周围器官无明显受压移位,主动脉与椎体间距离无变化。

鉴别诊断:

1、腹膜后淋巴瘤:好发于40-60岁中老年人,常以淋巴结肿大就诊,多表现为全身症状:低热、腹痛、腹胀、消瘦、乏力等非特异症状。CT表现:腹膜后多个类圆形软组织密度影,病变进展时,呈均质融合性分叶状团块,包绕、侵犯肠系膜血管、腹主动脉及下腔静脉等,形成“血管漂浮征,增强后呈均匀强化;当腹主动脉和下腔静脉后淋巴结肿大为主时,主动脉与椎体间距增大(即腹主动脉被推移)。MR表现:为T1WI上相对脂肪为低信号,相对肌肉为稍高信号,于T2WI上呈稍高信号,明显高于肌肉信号,DWI明显弥散受限,出血、坏死、囊变、钙化少见,增强扫描显示轻中度均匀强化,中心出现坏死呈环形强化。

2、腹膜后转移瘤:多有原发恶性肿瘤病史;常见两种表现:实质性肿块和淋巴结增大;实质性肿块:无明显特征性;淋巴结转移:多有下腹部、盆腔、会阴及下肢恶性肿瘤病史,CT呈软组织密度,病灶中心容易坏死,表现为增强扫描时环形强化,对血管及周围结构有推移现象,包绕征象少见,较少引起输尿管狭窄及肾积水。

治疗:

RPF是一种慢性复发性疾病,需要长期维持治疗,总体预后较好,但是复发率高达 72%,故需要长期随访;治疗主要目的是抑制炎症反应,解除输尿管梗阻保存肾脏功能,改善局部及全身表现,预防炎症进一步发展,治疗方法包括手术、糖皮质激素联合免疫抑制剂或生物制剂治疗。

类型:原创

病例ID:ZYLM000007369

校对:陆喜红

阅读:2425

文章已于2025-02-26修改