患者:男性,64岁。

患者20余年前出现咳嗽、气喘不适,常咳少量白色粘痰,曾多次在外院就诊,经治疗后好转,但每当天前变化或受凉后易反复发作。2月余前出现左膝关节疼痛不适,3天前因受凉后出现咳嗽、气喘加重,曾在外院就诊,效果欠佳,今收入我院治疗,起病以来,无寒战、发热、鼻塞、流涕、胸痛、腹痛、腹泻、尿频、尿痛,精神食纳一般,二便通畅。

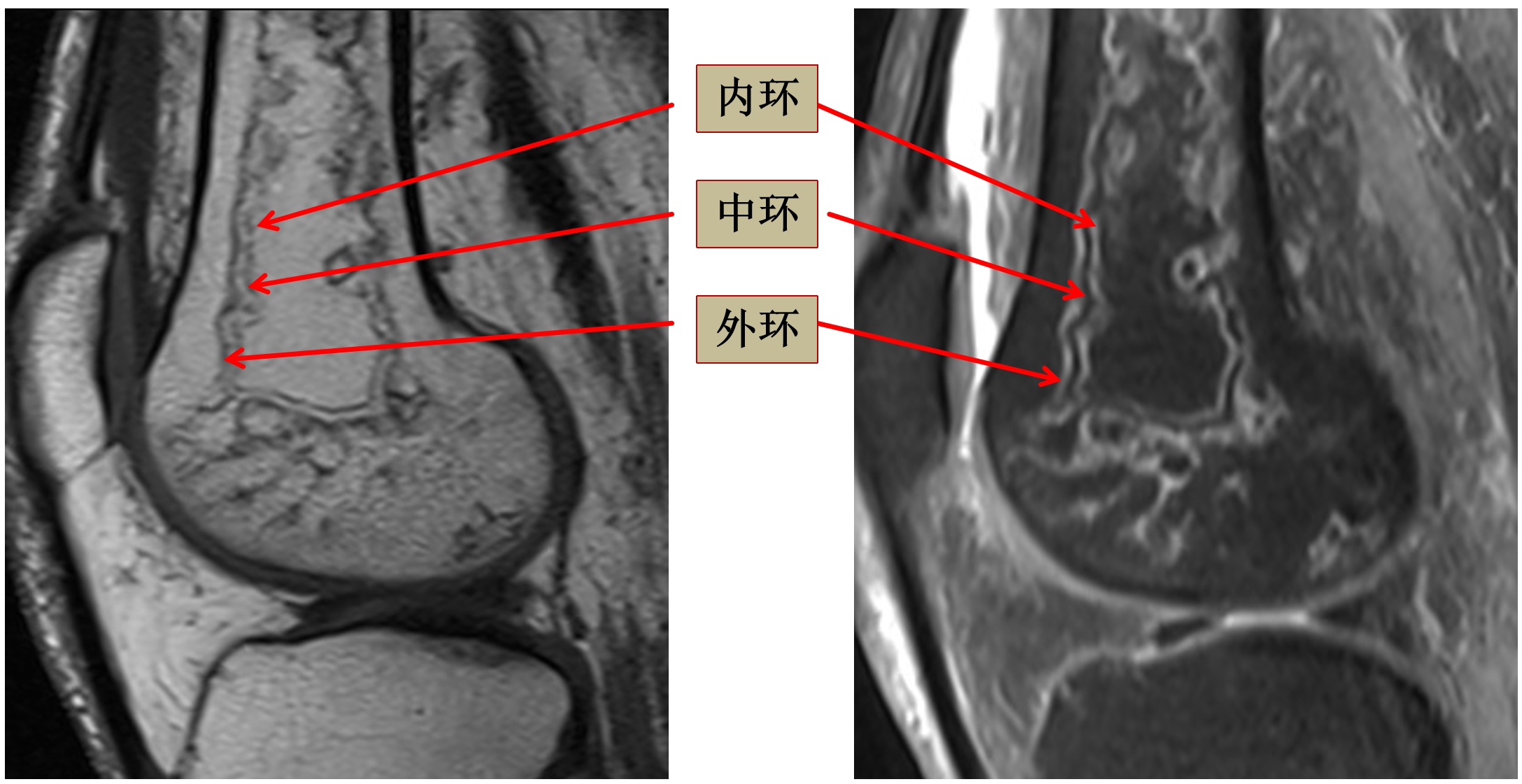

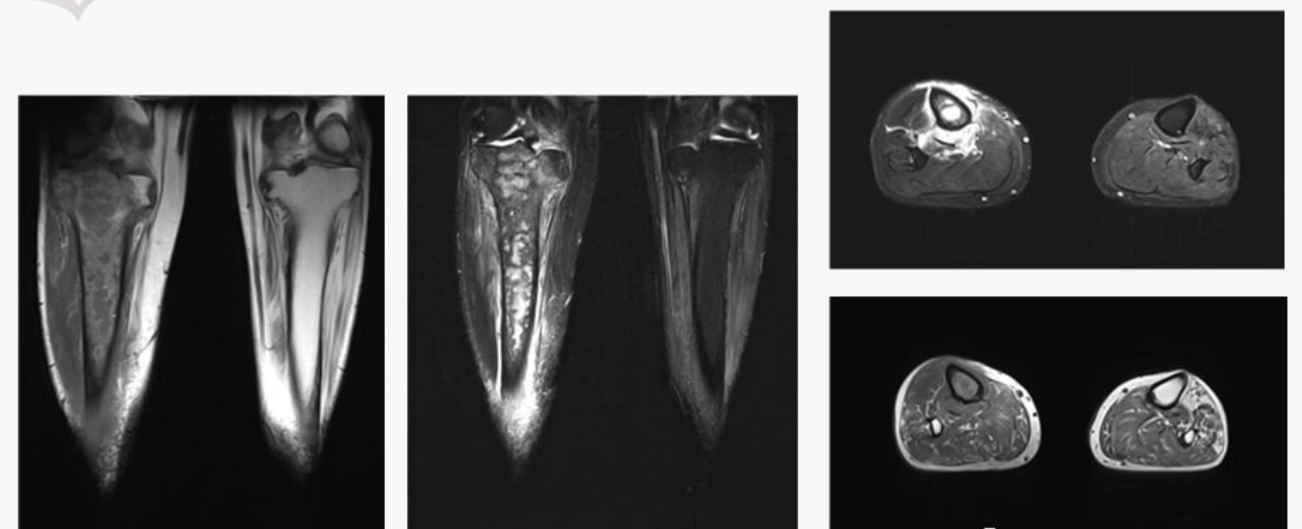

左侧股骨下段及胫骨上段见多发片状地图样异常信号影,病灶边缘呈“三环征”,由外向内,T1WI呈低-高-低信号,T2WI压脂呈高-低-高信号改变。腓骨上段亦见小片状类似信号影。另见内侧半月板后角线状高信号影,直达下关节面,髌上囊及膝关节腔见压脂明显高信号积液影。

左侧股骨下段及胫腓骨上段骨梗死

骨梗死原常见于潜水员,称为减压病,又称骨髓梗死、骨脂肪梗死,是指常发生于长骨的骨干或干骺端的骨细胞及骨髓细胞因缺血而发生的弥散性或局灶性的骨组织坏死,多发生于股骨下段或胫骨上段,呈多发性或对称性改变。

病因及病理机制:机械性血管中断,血管腔狭窄,血管壁的损伤或受压,血栓形成或栓塞,静脉闭塞,骨髓腔内压力增高:类固醇激素的使用、戈谢病,其他:酗酒、胰腺炎、SLE等免疫相关因素。其病理机制是:患侧骨营养血管较长,侧支循环较少,在致病因素的作用下导致血管闭塞从而发生骨髓缺血坏死。四肢长管状骨的骨髓腔内的营养血管细小,分支稀少同时骨皮质坚硬,血管栓塞和血管外受压均缺乏缓冲余地,容易导致局部骨髓组织血供障碍,造成造血细胞和骨细胞缺血坏死。长骨骨髓内脂肪组织丰富,激素、酒精、胰腺炎、SLE及各种原因导致的脂质代谢障碍引起受累骨髓内血管脂肪栓或骨髓脂肪浸润,从而导致骨髓缺血引起骨梗死。

临床表现:任何年龄均可以发病,以20-60岁多见,平均发病年龄在40岁左右,好发于四肢长骨,呈多发性和对称性改变,最常见的受累部位是膝关节的干骺端(股骨远端、胫骨近端和腓骨近端)。上肢及局限于骨干的骨梗死较罕见。病程几天到几年不等,主要临床表现为患肢疼痛,当病变累及关节时可有关节活动障碍。

病理学表现分期:

骨死亡阶段(急性期):骨髓细胞成分死亡(6-12h),骨细胞、破骨细胞、骨母细胞死亡(12-48h),骨髓脂肪细胞坏死(48h-5d)。

骨修复阶段:亚急性早期为肉芽组织生成、死骨吸收,亚急性晚期为致密纤维结缔组织、新骨形成。慢性期为肉芽组织和纤维组织骨化、钙化。

骨梗死影像表现

早期(急性期):局部血供中断,骨髓脂肪细胞发生胶样化和液化坏死,骨小梁细胞死亡,骨小梁结构尚存,为细胞性骨坏死期。X线和CT通常无异常改变或仅出现局部骨质疏松或骨质密度异常。MR:呈不规则“地图状”异常信号,典型征象是病灶边缘呈“三环征”,由外向内,T1WI呈低-高-低信号,T2WI压脂呈高-低-高信号。

内环:新生的血管和肉芽组织包绕梗死区

中环:残留的少许相对正常的骨组织成份

外环:反应梗死灶周围炎性肉芽组织、充血水肿带

中期(亚急性期):骨质吸收,反应性新骨形成和充血,梗死灶边缘反应性新骨带或纤维形成。X线和CT:斑片状或条索状钙化和虫蚀样改变。MR:呈不规则片状、斑片状混杂信号,病灶中央T1WI呈等、低信号,T2WI呈等、高信号,内部信号不均匀,T1WI病灶边缘呈花边状的低信号带;典型征象是病灶在T2WI或PDWI上病灶周边呈现“双线征”,内层为高信号带,外层为低信号带。外缘呈锯齿状低信号(活骨与死骨的分界)内缘呈高信号(肉芽组织愈合时的炎症反应)

晚期(慢性期):坏死骨组织被肉芽组织和纤维组织替代而发生纤维化和钙化或骨化。X线:干骺端或骨干呈类圆形或不规则形的硬化斑块,CT为呈不规则骨质吸收破坏伴环状或斑片状高密度钙化。MR:T1WI及T2WI均呈不规则的混杂片状低信号影,周围可见线状低信号。

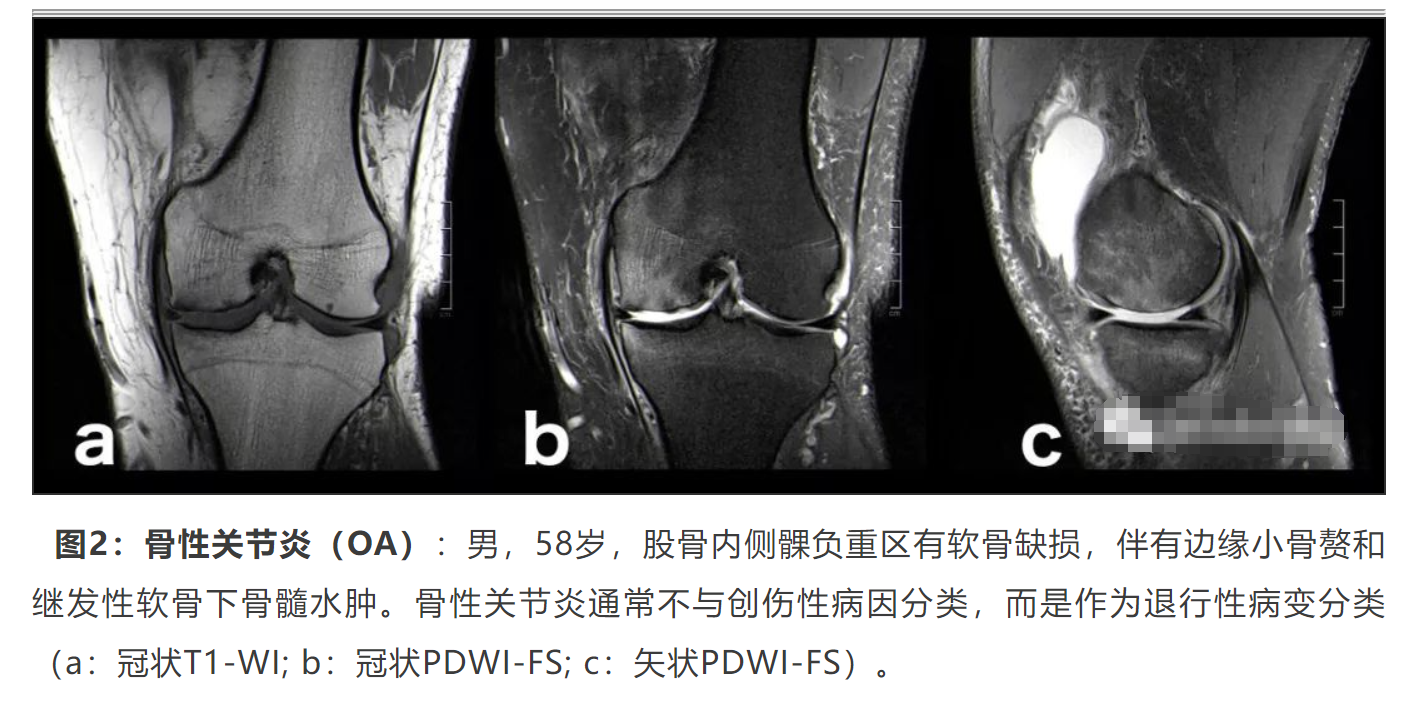

鉴别诊断

1、单纯性骨髓水肿:可由多种原因导致,主要有一过性骨质疏松、反射性交感神经营养不良、外伤、骨感染及肿瘤等下肢>上肢,近端>远端,MR上为T1WI低信号,T2WI高信号,与不典型早期骨梗死鉴别困难。随访过程中,单纯性骨髓水肿的髓腔内高信号可消失而表现为正常。

2、急性骨髓炎:最常见的致病菌是金黄色葡萄球菌,其次是B-溶血性链球菌、革兰氏阴性杆菌。好发于儿童、青少年、长期服用糖皮质激素的成年人。患者有寒战、高热等全身中毒症状,患剧痛,肢体活动受限,实验室检查血培养阳性及血沉阳性等。影像上主要表现为局灶性骨质疏松、骨膜炎、边界不清的骨质破坏,周围软组织肿胀等;MR骨髓腔内可见局限性长T1、T2WI压脂高信号影。

女,61岁,SLE病史11年,反复右下肢肿痛1年,加重伴高热2天。查体:右小腿肿胀,皮温增高。实验室检查:WBC11.47x109/L,LY%7.1%,NEUI%87.0%;ECR、CRP ,血培养:G-杆菌

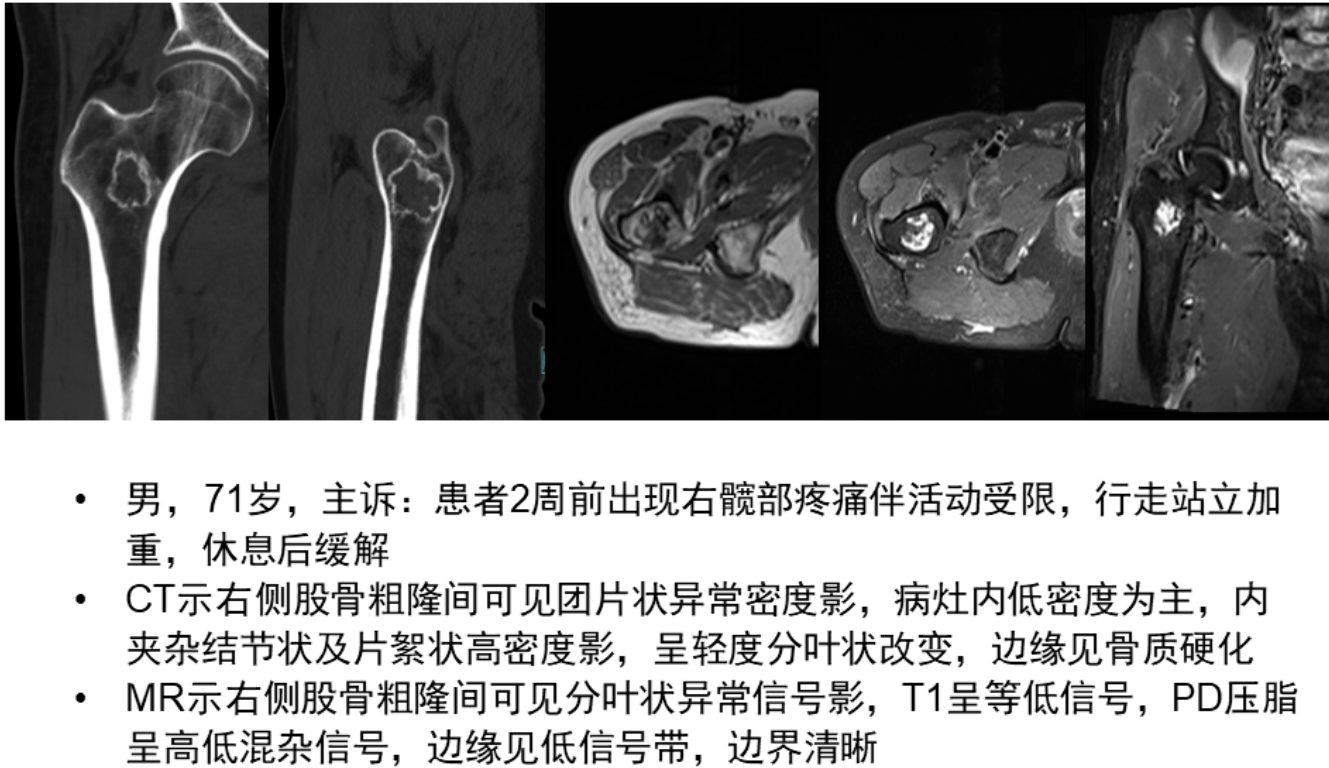

3、内生性软骨瘤:可见于任何年龄段,以20~40岁多见,通常无自觉症状起源于髓内的透明软骨良性肿瘤,多见于骨干骺端病灶一般边界清楚,X线、CT上见病灶区骨质密度异常呈分叶状,MR多表现为分叶状或花环状边缘,T1WI呈等信号,T2及压脂呈高信号影。

骨梗死预后:大多数干骺端或骨干梗死不发生改变,少数会继发邻近骨面的塌陷,极少数骨梗死会发生肉瘤样改变,常为恶性纤维组织细胞瘤,较少见为成骨肉瘤、骨纤维肉瘤、骨血管瘤等。多数可以保守治疗;对于疼痛难忍、继发骨折及恶变患者尽早手术。

杜玉清,孔样泉,刘玉卿.骨梗死的影像学表现及其病理基础.临床放射学杂志,2004,23(2):143-146.

冯素臣,程克斌,等.骨梗死的影像学改变及病理表现[J1.中华放射学杂

CSR骨肌放射学专委会

东南大学附属中大医院放射科公众号

类型:原创

病例ID:ZYLM000007406

校对:杨卢粉

阅读:1487

文章已于2025-02-21修改