患者:男,52岁。

主诉: 右侧肢体乏力2月。

现病史: 患者2月前无明显诱因出现右侧肢体乏力,行走不稳,无恶心、呕吐,无四肢抽搐,无大小便失禁等。症状逐渐加重,今于我院就诊,完善颅脑MRI提示颅内占位。为进一步治疗,转我院,急诊以“脑肿瘤”收治。患病以来,精神食欲可,大小便如常,体力体重无明显下降。

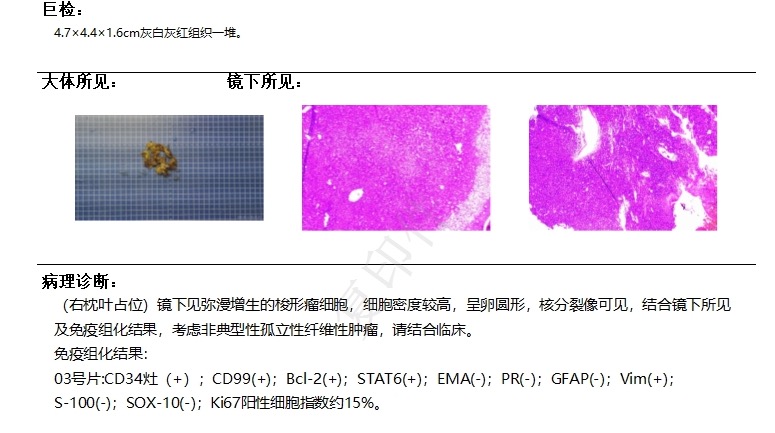

影像所见:右侧枕骨内板下可见类圆形等T1稍长T2信号,大小约56mm*30mm,DWI呈等信号,增强后均匀明显强化,累及相邻上矢状窦,相邻脑组织可见大片状水肿。小脑及脑干形态及信号未见明显异常。脑室系统及脑池未见明显扩张,脑沟、裂未见明显增宽,中线结构左偏。

影像学诊断:右侧枕骨内板下占位并累及相邻上矢状窦,考虑脑膜瘤可能,血管外皮细胞瘤待排,结合临床。大脑镰下疝。

病理诊断:非典型性孤立性纤维性肿瘤

孤立性纤维瘤(solitary fibrous tumor,SFT)是一种罕见的侵袭性肿瘤,起源于血管周围的脑膜间质,因具有向成纤维细胞、肌纤维母细胞分化的特征而得名。可发生于全身各个部位,颅内者较少见,颅内孤立性纤维瘤(in- tracranial solitary fibrous tumour,ISFT) 大多位于小脑幕(16%),其次是大脑额凸、桥小脑角区(CPA)、脑室、大脑镰和颅后窝,病灶多单发,偶见多发。2016 年,世界卫生组织(WHO)将具有相同分子学特征的SFT与血管外皮细胞瘤(hemangiopericytoma,HPC)合并为 SFT/HPC,2021年又将混合术语“SFT/HPC”修订为“SFT”,统称为孤立性纤维性肿瘤,分级为I-111级,WHOII和III级可复发、可发生远处转移。

临床特征

ISFT 在人群中的发病率并无显著性别差异,可发生于任何年龄段,以 51~60 岁年龄组占比最 大,本例 ISFT 为中老年男性,发病年龄与以往文献报道一致。ISFT 大多位于小脑幕(16%),其次是大脑额凸、桥小脑角区(CPA)、脑室、大脑镰和颅后窝。临床表现依据病程和发生的部位不同表现各异,初期可无明显症状,肿瘤体积增大时发生在幕上常有头痛、头晕、恶心、呕吐、癫痫等症状;幕下可有听力下降、脑干受压或行走不稳等症状。

CT 与 MRI 影像学表现

CT 平扫检查 ISFT 表现为孤立性、实质性肿块,多呈圆形、类圆形,一般体积较大,边界多光 整,境界清楚,无分叶或浅分叶,呈软组织密度,囊变坏死区呈低密度,钙化少见。增强扫描病灶 实性部分明显强化,体积较大时可见无强化的囊变坏死区。

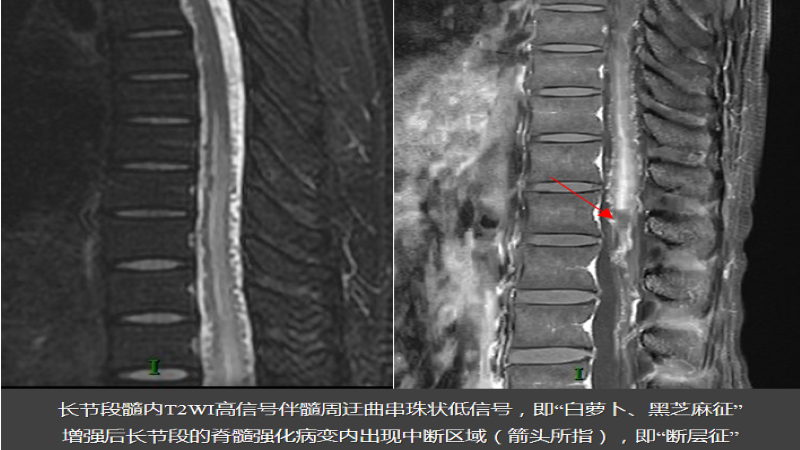

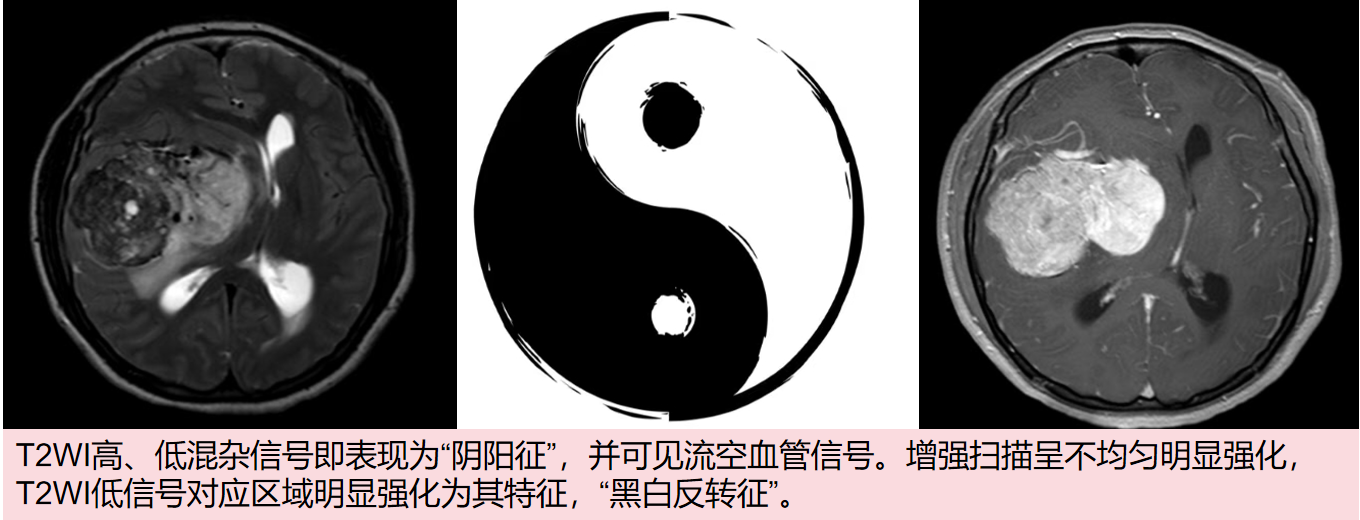

MRI 检查具有良好的软组织分辨能力,在 ISFT 诊断中具有明显优势。T1WI 多呈等低或等信号, T2WI 可表现为高信号、稍高信号或低信号。T2WI 上出现高低信号混杂的现象称为“阴阳征”或“黑白征”,是影像诊断 ISFT 一个相当重要的典型征象,即高信号区反映黏液坏死变性及血管间质细胞堆积,稍高信号区反映肿瘤细胞密集区域,低信号区反映致密胶原纤维。动态增强扫描肿瘤多为不均匀持续性强化或进行性延迟强化,T2WI 低信号区明显强化,“黑白反转征”。

此外,ISFT 由于瘤体及瘤周血运丰富,常出现流空血管影,也是典型征象之一。但是部分脑膜瘤也可见血管流空,区别在于 ISFT 多表现为“蛇形流空效应”,而脑膜瘤以“光芒征”多见,其原因是 ISFT 主要来源于颈内动脉或椎动脉分支供血,而脑膜瘤主要来源于颈外动脉的脑膜中动脉供血, 因此可以为二者鉴别诊断提供思路。部分 ISFT 可见“脑膜尾征”,但该征象少见,不具有特异性, 只能说明肿瘤与硬脑膜关系密切,并不能对肿瘤来源进行鉴别。

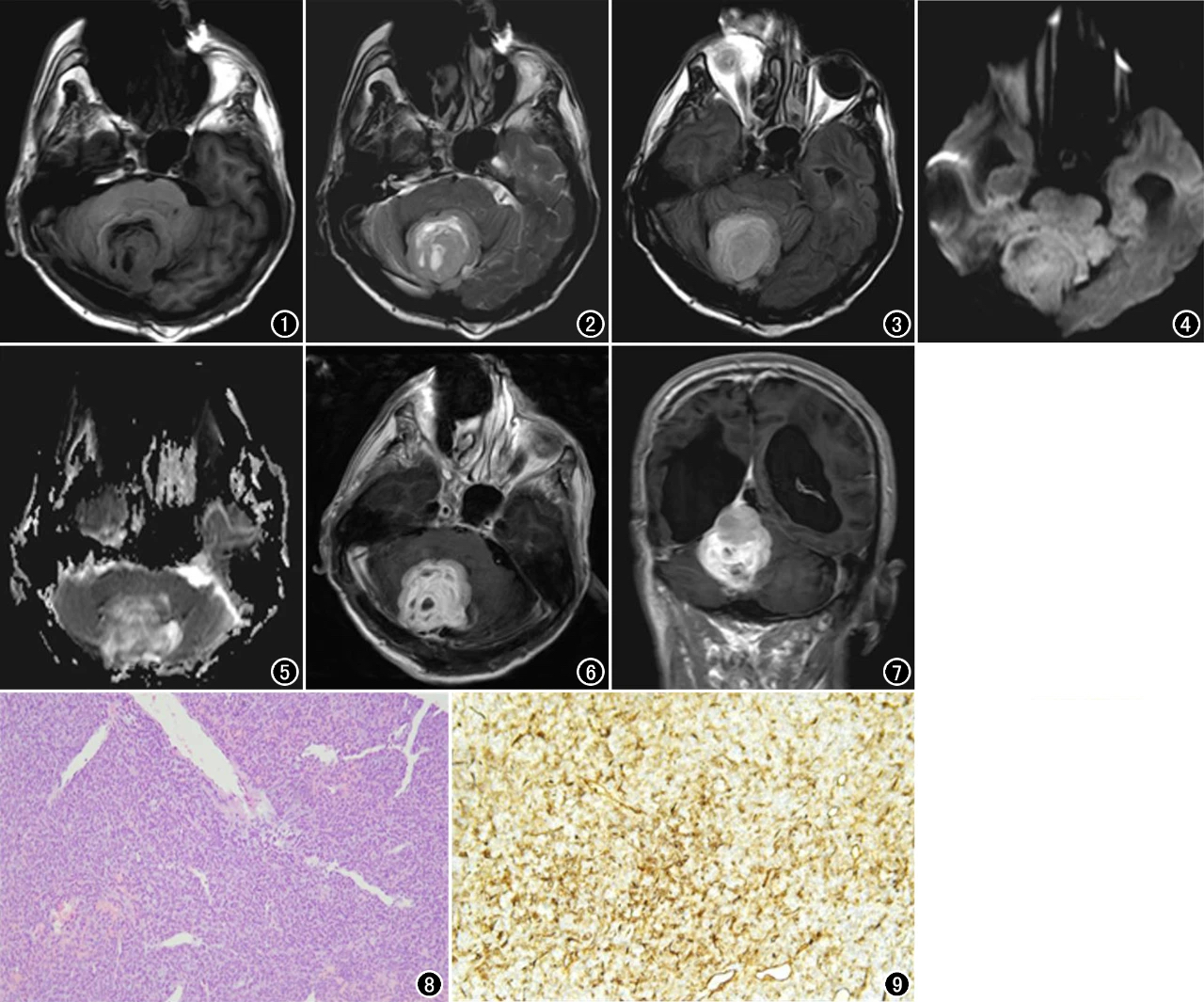

患者,男,66岁。3个月前无明显诱因出现走路不稳,反应迟钝。MRI平扫及增强:后颅窝中线偏右侧见一实性为主的较大混杂信号肿物,与小脑幕-大脑镰后部相连,挤压小脑、脑干及第四脑室,第四脑室受压变窄,幕上脑室扩大。图1T1WI平扫示病灶呈低信号,周围脑组织及第四脑室受压。图2横轴面T2WI示病灶呈混杂信号。图3横轴面T2-FLAIR示病灶呈高信号。图4DWI示病灶局部呈稍高信号。图5ADC值局部稍减低。图6横轴面增强扫描示囊壁及实性部分呈明显强化。图7冠状面增强T1WI可见脑膜尾征。图8镜下瘤细胞呈梭形,可见纤维组织(HE,×100)。图9免疫组化示CD34染色阳性(×200)。

鉴别诊断

SFT主要与颅内脑外肿瘤鉴别,当发生与脑实质或脑室时还需要与脑内及脑室内肿瘤鉴别。脑外肿瘤主要与纤维型脑膜瘤、神经鞘瘤等进行鉴别。脑膜瘤一般密度均匀,可合并有钙化,MRI以T1呈等低信号,T2呈等或稍高信号为主,信号常常较均匀,增强扫描呈明显强化表现,“硬膜尾征”通常较明显,邻近骨质可出现增厚。而SFT密度及信号往往不均匀,多无钙化,“硬膜尾征”出现概率低,周围骨质一般以压迫吸收为主,恶性程度高时可见骨质侵蚀破坏。在MRI检查若出现典型“阴阳征”时有助鉴别诊断。 虽两者有一定差别,但由于两者表现有很多相似之处,且SFT发病率很低,脑膜瘤发病率很高,在工作中 SFT常常被误诊为脑膜瘤。神经鞘瘤由于来源于神经鞘施万细胞,常常沿神经鞘膜生长,有其好发部位,易于诊断。本例还需要与脑转移瘤鉴别,脑转移瘤大多来源肺癌、乳腺癌、胃癌等,多位于皮髓质交界区,肿瘤周围水肿明显,腺癌脑转移大部分可以看到“池征”即T2WI上脑转移瘤的瘤周高信号系单纯血管源性水肿所致,肿瘤实性成分边缘与水肿带之间可见比水肿带信号更高的区域,本例不符。因此转移瘤不考虑。

综上所述,颅内孤立性纤维瘤是一种临床罕见的中枢神经系统肿瘤,当瘤内出现“阴阳征”或 “黑白征”、T2WI 低信号区明显强化及流空血管影等时应考虑诊断 ISFT,最终确诊需病理及免疫组 织化学检查。

[1]闫昕,赵建华.CT与MRI诊断颅内孤立性纤维瘤临床案例分析[J].CT理论与应用研究,2024,33(03):365-370.DOI:10.15953/j.ctta.2023.126.

[2]刘甲莲,许宗丽,何东芳,等.颅内孤立性纤维瘤CT及磁共振成像影像特征[J].实用医学影像杂志,2022,23(03):233-237.DOI:10.16106/j.cnki.cn14-1281/r.2022.03.005.

类型:整理

病例ID:ZYLM000007602

校对:李文文

阅读:2075

文章已于2025-04-02修改