患者:女,46岁。

主诉:腹膜透析9年,腹痛伴腹透液浑浊1天。

现病史:患者9年前确诊为“慢性肾脏病5期”,行腹膜透析置管术后于院外维持腹膜透析治疗,平日病情稳定。1天前开始出现腹痛,以脐周为主,伴腹部坠胀感,伴腹透液浑浊,目前腹透超滤可,无寒战及发热,无腹泻,无恶心、呕吐,无胸闷、喘气,无双下肢水肿,今为求进一步治疗逐至我院,门诊以“腹膜透析相关性腹膜炎”收入肾内科。发病以来,精神、食欲、睡眠欠佳,大便正常,小便量基本无,体力显著下降,体重无明显变化。

既往史:高血压病史9年,口服降压药物治疗,血压控制可;慢性肾炎6年余,现已发展为肾病终末期,行规律腹膜透析治疗。

腹部CT平扫:大网膜均匀增厚呈饼状,肠系膜脂肪间隙模糊、浑浊,其内见多发小淋巴结,腹盆腔积液。部分小肠肠袢聚集包裹呈团块状,肠壁见弧形钙化。双肾萎缩。

临床诊断:腹膜透析相关性腹膜炎(腹茧症)。

包裹性腹膜硬化(Encapsulating peritoneal sclerosis,EPS)或腹茧症(Abdominal cocoon)是一种罕见的引起肠梗阻并且潜在危及生命的疾病。EPS的特征是由于慢性腹腔内纤维炎症过程,导致小肠部分或全部被增厚的纤维胶原膜包裹,纤维膜可向周围或远处蔓延,将腹腔内其他脏器包裹,如结肠、阑尾、盲肠、胃、肝、脾、子宫及附件等,导致肠道蠕动受限。

EPS的命名中存在着较多争议。1907年Owtschinnikow将其首次描述为“慢性纤维包裹性腹膜炎”。此后该病使用过多种术语,如腹膜硬化、腹膜纤维化、硬化性腹膜炎、硬化性腹膜增厚、硬化性包裹性腹膜炎等。但首选的术语是EPS,因为它最好地描述了这种疾病的形态学和组织学改变。病理上EPS并不总是具有明显的炎症特征,因此不建议使用腹膜炎一词。1978年,Foo使用“腹茧症”来描述无法确定病因的原发性或特发性EPS。目前,大多数学者不仅使用腹茧症来描述原发性或特发性的EPS,也指其继发性形式。因此,腹茧症这个术语被认为与EPS同义。

病因:1. 原发性(特发性):可能与先天发育畸形有关,常合并大网膜缺如或发育不全,肝左叶缺如、游离盲肠等。2. 继发性(腹膜透析):透析液的生物不相容性,总患病率约为0.7%,患病率与治疗时间成正比。3. 继发性(结核性感染)。4. 继发性(可能的诱发因素):剖腹手术及外科分流术、腹膜炎(细菌、病毒、胎粪性)、恶性肿瘤(胃肠、胰、肾、卵巢癌及淋巴瘤等)、腹部创伤、女性生殖道疾病(子宫内膜异位、腺肌症、平滑肌瘤及畸胎瘤等)、β受体阻滞剂、肝硬化、肠穿孔、SLE、器官移植后、腹腔内给药、放射性肠炎等因素。

发病机制尚不明确。1. 原发性:胚胎发育中腹膜变异所致;病毒感染叠加月经逆行引起亚临床腹膜炎、会阴卫生不良导致逆行性亚临床细菌感染、遗传易感性叠加触发因素(化学物质、毒素、感染因子)。2. 腹膜透析:“二次打击”假说,正常的腹膜、间皮在长期透析后被破坏,使个体容易遭受第二次打击(可能以腹膜炎发作、腹膜透析停止或急性腹腔内事件的形式出现),从而触发这一过程。3. 其他:各种原因以腹膜炎继发硬化的形式形成膜。

组织病理学:EPS膜呈白色、不透明、增厚,或呈“黄褐色”、“皮革样”外观,包裹小肠环。病理上表现为纤维蛋白沉积,成纤维细胞肿胀、间皮层丢失、各种激活和增殖标记物表达、伴或不伴单核炎性细胞。结核性EPS可能有上皮样巨细胞肉芽肿,干酪样坏死伴或不伴抗酸杆菌。

临床表现:无特异性,常表现为呕吐、腹痛或腹胀,反复发作、自发消退的亚急性肠梗阻,随着茧的形成而逐渐发展为完全硬化,此时有明显的机械性肠梗阻。触诊时腹部柔软,在腹部的中央可以摸到柔软的无痛肿块,代表聚集的肠环。结核性EPS的临床表现有一定的差异,结核性EPS患者急性小肠梗阻的发生率较高。分型:1. 局限型:部分小肠或脏器被纤维膜包裹。2. 弥漫型:全部小肠合并或不合并其他脏器包裹。

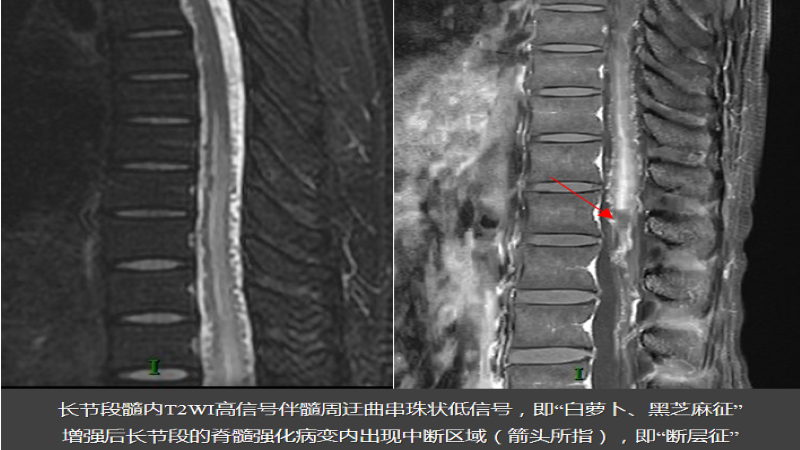

CT为首选检查,CT增强及口服对比剂更好显示肠道轮廓(在肾功能不全的情况下使用造影剂需谨慎)。表现为腹膜增厚,厚度通常大于0.2cm,增强呈持续明显强化;小肠袢向腹腔中央聚集,并被增厚的纤维胶原膜包裹,可出现小肠扩张、肠壁增厚;当出现肠过度粘连、成角,则提示预后不良。肠过度粘连在结核性EPS中更常见,CT还可以发现如浆膜、网膜结节、肠系膜及腹膜后坏死淋巴结,CT可以较好的显示腹膜、肠壁或淋巴结钙化,EPS钙化可以是局灶性或弥漫性,呈细线状、团块状。EPS腹水常见,CT可以显示包裹性液体积聚。并发症包括肠坏疽、肠穿孔,但相对较少,系由于增厚的腹膜从外部包裹和压迫肠,保留了中央血管蒂供血。

鉴别诊断:1. 腹膜癌:表现为腹膜增厚和异常强化,类似于EPS,但前者腹膜增厚不规整,呈多发结节状改变,而EPS腹膜增厚较平滑。腹膜癌的大网膜、肠系膜及肠浆膜面常可见癌结节,并可见淋巴结肿大。另外腹膜癌可发现原发性恶性肿瘤(如卵巢癌、胃肠癌等)证据。2. 腹内疝:表现为肠袢异常聚集,类似于EPS的肠袢中心移位。但腹内疝解剖区域相对固定,并且由于血管蒂的损伤,缺血等并发症在腹内疝中更为常见。

治疗与预后:无明显梗阻或缺血的EPS患者可行保守治疗,保守治疗包括营养支持、肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂和免疫抑制剂治疗,此外他莫昔芬等抗纤维化药物可以提高免疫抑制药物的效率;腹膜透析相关EPS患者保守治疗方法为停止腹膜透析,改用血液透析和全胃肠外营养。外科治疗包括剥离腹茧、粘连松解术、肠切除术等。结核性EPS患者肠粘连及纤维化的发病率较高,因此主张行肠粘连松解术后给予抗结核治疗。结核性EPS患者术后肠道症状的复发率明显高于其他原因引起的EPS患者。EPS的平均死亡率约为35%,当病情严重时,60%的EPS患者由于肠梗阻或医源性并发症发生,通常在诊断后4月内死亡。儿童EPS患者的长期预后相对良好。

类型:原创

病例ID:ZYLM000007648

校对:杨卢粉

阅读:2285

文章已于2025-03-28修改