患者:男,66岁。

主诉:双下肢乏力、麻木1年余。

现病史:患者于1年前无明显诱因出现双下肢麻木、乏力不适,严重时自觉蹲下后抬起困难,休息活动后可好转,无疼痛等不适,无耳鸣、意识障碍、听力下降、肢体抽搐、发热、头痛、饮水呛咳、吞咽困难及大小便功能障碍等。患病后精神状态一般,饮食、睡眠一般,大小便正常,体力下降。

既往史:无特殊。

专科检查:双上肢肌力5级、双下肢肌力4+级,腱反射对称存在,下肢浅感觉减退,指鼻及跟膝胫试验准确,病理征(-),颈软,克氏征(-)。

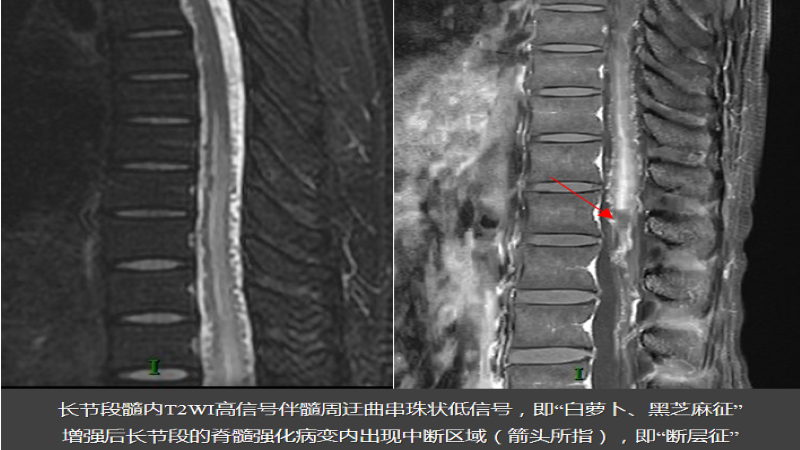

脊髓MR平扫及增强:T10以下层面脊髓肿胀,呈长T1、长T2信号改变,其周围见多发点状及线条状短T2信号,增强扫描可见病变脊髓不均匀强化,可见节段性无强化区,脊髓周围可见线样明显强化影。

全脊髓造影检查提示:右侧L1腰动脉参与供血的动静脉瘘显影,可见异常早显静脉向上引流。

最终诊断:硬脊膜动静脉瘘。

硬脊膜动静脉瘘(spinal dural arteriovenous fistula,SDAVF)是常见的脊柱血管畸形,占所有脊髓动静脉畸形的60%~80%,其发生部位通常位于下胸椎或上腰椎水平。SDAVF多发生于40岁以上男性,偶有青少年发病。多隐匿起病,呈慢性进行性病程,少数亚急性或急性起病。根据受累部位不同,SDAVF临床表现有所差异,常见症状为进行性肢体无力、感觉障碍、括约肌功能障碍及性功能障碍等。其中,双下肢无力及感觉异常为最常见症状,单侧下肢及上肢受累症状少见。

病理基础为供应硬脊膜或神经根的细小血管在椎间孔处穿过硬脊膜时与脊髓引流静脉交通,硬脑膜分流引起的静脉淤积效应,导致引流静脉压力增高、迂曲扩张,压迫脊髓,致脊髓缺血水肿,而引起脊髓缺血坏死症状。少数出现血管扩张破裂导致脊髓髓内出血或蛛网膜下腔出血。由于下胸椎的静脉回流通道比颈椎少,使下胸椎更容易出现充血和硬膜内静脉压升高,故脊髓的水肿通常从圆锥开始,逐渐向上进展。研究显示,近80%的SDAVF发生在T6-L2之间,仅4%发生于骶部,2%位于高颈段(枕骨大孔水平),发生于低位颈髓少见。

MRI特征:1. 长节段(≥3节段)脊髓增粗肿胀(T2WI高信号)伴髓内、髓周“串珠状”或“虫蚀状”迂曲扩张的血管流空信号,即“白萝卜、黑芝麻征”。但并非所以病例均可见髓内或髓周血管流空信号。部分病例可见髓内点片状低信号影,提示脊髓出血坏死。2. “断层征”可作为SDAVF影像学征象的补充,表现为长节段的脊髓强化病变内出现中断区域。该征象反映了脊髓固有静脉系统的不一致性,强化中断的区域可能具备更加畅通的静脉引流出口。

脊髓血管造影(DSA)是确诊SDAVF的金标准,可准确地找到责任动脉及瘘口所在位置。早期诊断和治疗是其预后的关键,故一经确诊应尽早进行手术治疗。其治疗包括手术切断引流静脉和液体胶栓塞瘘口两种方法。在确诊SDAVF前,务必慎用糖皮质激素。及时诊断,减少误诊误治,是避免额外的病情恶化的至关重要因素。

类型:原创

病例ID:ZYLM000007675

校对:杨卢粉

阅读:1027

文章已于2025-04-03修改