患者:男,48岁。

主 诉: 上腹部疼痛4月余

现病史: 4月余前,无明显诱因出现间断性上腹部疼痛不适,无反酸、烧心等,无恶心、呕吐,无心慌、胸闷、呼吸困难等不适,无发热、皮肤巩膜黄染等,未治疗。后就诊于我院行胃镜检查提示:贲门粘膜下隆起 EUS:固有肌层病变,间质瘤?平滑肌瘤?慢性渗出性胃炎伴胆汁反流,为进一步治疗,门诊以“胃占位性病变”为诊断收住我科。发病来,神志清,精神可,饮食睡眠可,大小便正常,体重未见明显变化。

既往史: 既往体质一般,否认高血压病、糖尿病、冠心病、脑血管病变等,无肝炎、结核、疟疾,预防接种史不详,有献血史; 无手术史、外伤史、输血史,无食物、药物过敏史。

胃充盈可,胃贲门-小弯侧胃壁增厚,增强扫描胃贲门胃小弯侧黏膜线光滑,黏膜下可见软组织结节影,大小约23mmX14mm,呈轻度渐进性强化。

病理结果:胃平滑肌瘤

胃平滑肌瘤是一种最为常见的胃部间质性良性肿瘤,其起源于胃黏膜下平滑肌,以胃底近贲门为好发位置,容易累及胃食管连接处。肿瘤以腔内生长方式为主,形态各异,发生于胃底-贲门以扁平状为主,发生于胃其他部位以类圆形为主。在非上皮性肿瘤患者中,其仅次于淋巴瘤,居于第二位。流行病学调查结果显示,在所有胃肠道肿瘤中,其发病率为0.5%~3.0%。

胃平滑肌瘤无特异性临床表现,瘤体小者无任何症状。于覆盖在肿瘤顶部表面黏膜血供不足,因而溃疡形成,可引起上消化道出血。当瘤体增大或出现并发症时,可出现上腹痛、腹胀及梗阻症状。

病理特征:肿瘤位于黏膜下,多起源于固有肌层,少数起源于黏膜肌层;中度分化,以含有嗜酸性细胞质的梭形细胞束为特征。免疫组化为金标准:Desmin(+),SMA(+)、S-100蛋白(、CD117(-)、CD34()、Dog-1(-)、Ki-67≤1%

影像学表现

胃平滑肌瘤的病灶多发生于贲门且累及胃食管连接部,以腔内生长多见,有沿胃壁生长的特点。瘤体多<5cm,当肿瘤>2cm时,向腔内生长的黏膜面易产生中央性溃疡。肿块长径/短径比值>1.4;CT平扫肿块为软组织密度影,密度均匀,很少见钙化、出血、坏死、囊变,边界清晰,增强病灶多呈轻度渐进性均匀强化,胃黏膜光整,呈线样强化。强化肿块邻近胃壁无改变,肿块向胃外生长可有或无邻近组织压迫,无明显浸润征象。

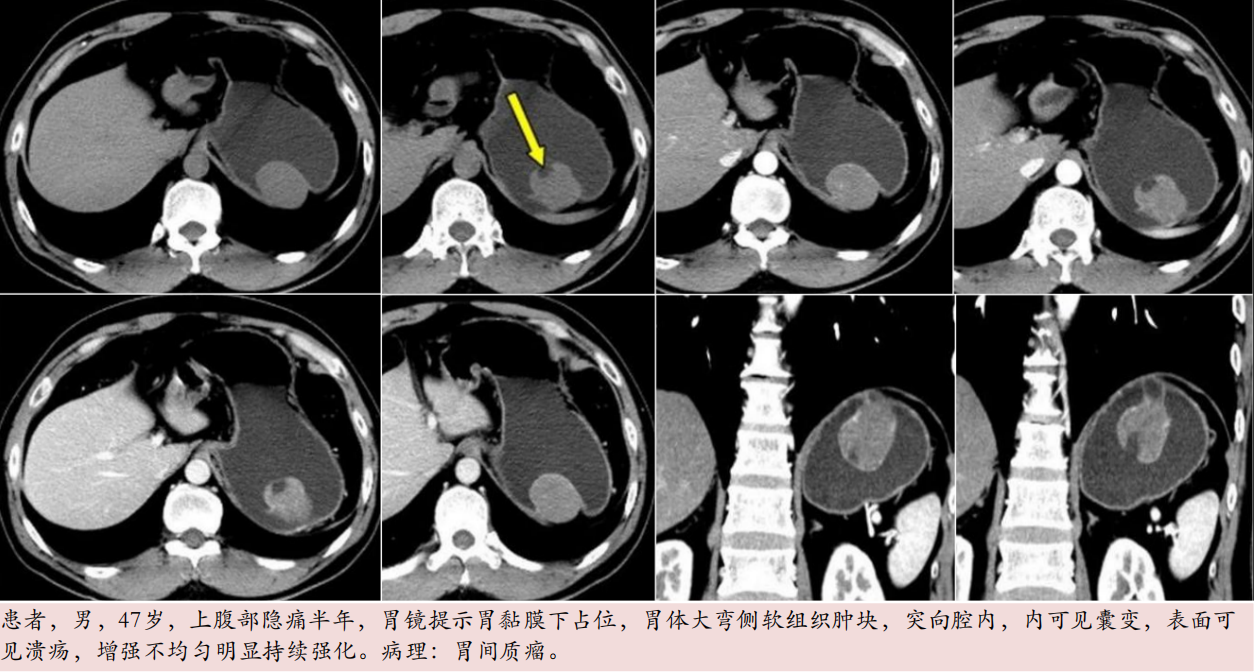

鉴别诊断1-间质瘤

胃间质瘤是一组独立起源于胃肠道黏膜下的间叶源性肿瘤,来源于肠起搏器细胞Cajal的前体,潜在恶性肿瘤。胃肠道间质瘤最常见于胃(70%),好发于胃体,其次是胃底和胃窦。免疫组化:CD117(+)。肿瘤向腔外生长为主,腔内生长少见;多与胃壁长轴垂直;肿块较小时,密度均匀,增强后呈均匀明显强化;肿块较大时,出血、坏死、囊变常见,黏膜面常形成溃疡,增强后强化不均;约半数发生转移,常转移至肝和腹膜。

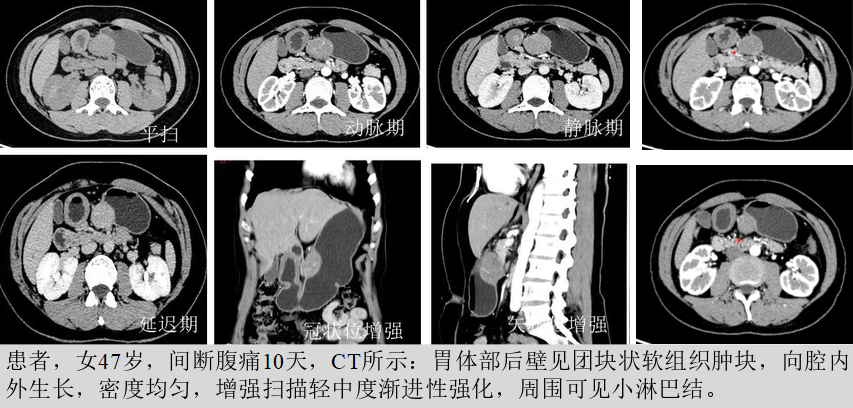

鉴别诊断2-神经鞘瘤

胃神经鞘瘤占胃肠道间叶源性肿瘤的2-7%,多起源于固有肌层内的肌间神经丛胃肠道少见,最常见于胃(60-70%),好发于胃体大弯侧,好发于女性,中位年龄为60岁。免疫组化:S-100蛋白呈弥漫阳性表达

肿瘤多呈腔外生长或腔内外生长,腔内生长少见;平扫呈均匀低密度,多低于周围肌肉组织密度;出血、坏死、囊变及钙化少见;增强后中度强化,可有延迟强化,可见反应性淋巴结增生。

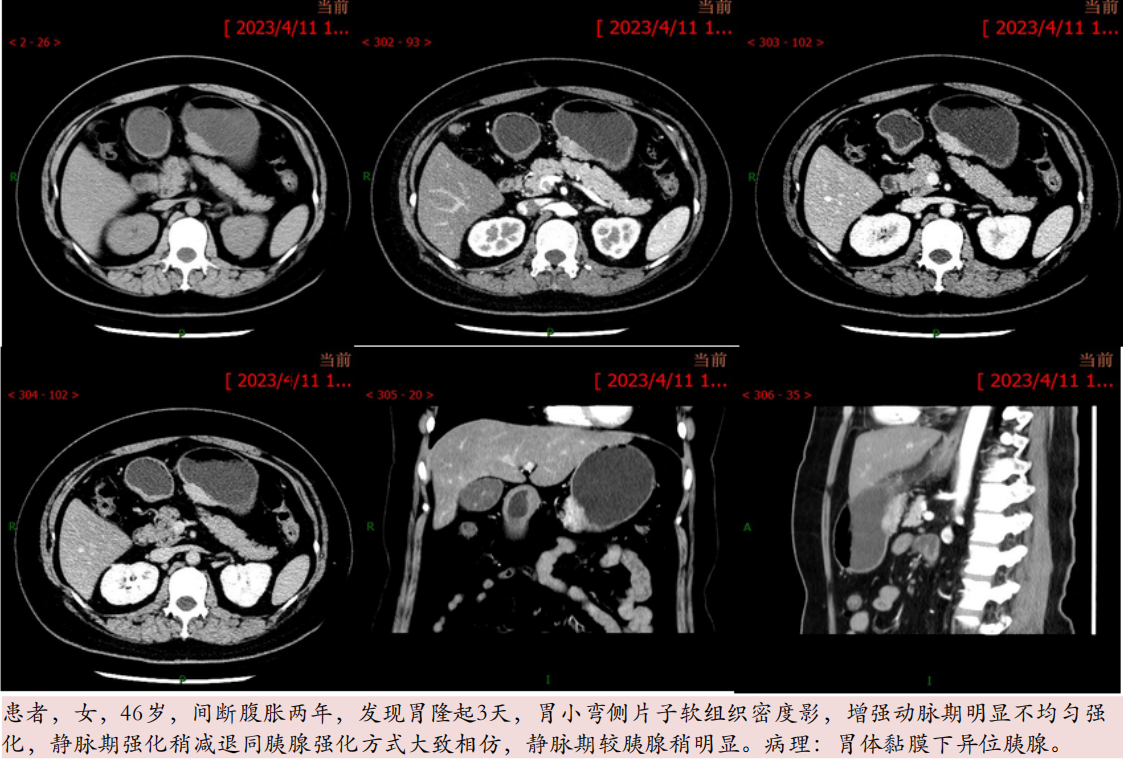

鉴别诊断3-异位胰腺

胃异位胰腺胰腺正常解剖部位之外出现的胰腺组织,与正常胰腺主体间缺乏解剖及血管关系;先天变异。常位于胃、十二指肠、空肠,胃部病变多位于胃窦大弯侧黏膜下。好发于40-60岁男性。多平行于胃长轴方向生长,向腔内生长,强化与正常胰腺相似,典型者可见“中心脐凹征”/“导管征”。

诊断要点

1.多发生于贲门且累及胃食管连接部。

2.腔内生长多见,有沿胃壁生长的特点。

3.肿块邻近胃壁无改变。

4.胃黏膜光整,呈线样强化。

5.当肿瘤>2cm时,向腔内生长的黏膜面易产生中央性溃疡。

6.增强呈轻度渐进性均匀强化,程度与肌肉类似。

类型:原创

病例ID:ZYLM000007678

校对:李文文

阅读:456

文章已于2025-04-28修改