患者:男,34岁

确诊强直性脊柱炎10年余,平时服用止痛药对症治疗,于今年4月开始使用阿达木单抗治疗4个月(至今年8月)。无肝炎、胆石症、肺结核、高血压、肾病、糖尿病史。

1月前无明显诱因出现发热,伴畏寒无寒战,轻度咳嗽、咳痰,为白色粘稠痰,量较少,在省级大三甲医院诊断为肺结核(痰检阳性),结核分子检测阳性,利福平耐药阴性,给予HRZE抗结核治疗,好转出院,出院后因腹部不适,停用结核药数天,昨日再次出现畏寒、发热,具体体温不详,伴咽痛,仍有轻度咳嗽、咳痰,无胸闷、胸痛、气促、咯血,在当地服用退热药、止咳药,症状无缓解,于今日来本科住院治疗。患者自起病以来,精神、食欲稍差,睡眠尚可,无明显体重减轻,大小便正常。

2023年11月腰椎平片:部分腰椎椎体前缘平直,椎体呈方形(方椎),L3椎体前上缘骨质增生向上纵行走形,椎小关节间隙变窄部分融合改变,棘突间亦见骨化影,正位片部分呈竹节样改变,两侧骶髂关节间隙变窄、部分融合。

2024年3月(阿达木单抗治疗前)胸片及骶髂关节CT:心肺膈未见明显异常。

双侧骶髂关节间隙明显变窄,大部分关节融合,扫及下腰椎椎小关节融合,另双侧髋臼边缘骨质增生,左侧髋臼关节面下多发囊变,边缘硬化。

2024年9月(阿达木单抗治疗4月余)胸部CT:两肺多发粟粒状高密度影,边缘尚清晰,以两上肺分布为甚,主要呈随机分布。纵隔内见多发肿大淋巴结,部分偏大,心影不大,未见胸腔积液,另脾脏体积稍大。

2024年11月(抗结核治疗2月后)复查胸部CT:两肺粟粒状高密度病灶较前有所吸收减少。

AS免疫抑制剂治疗后继发粟粒性肺结核

结核病是由结核杆菌感染引起的一种常见的慢性传染病,全球现有结核病已达世界人口的1/3,其中血行播散型肺结核是较为急重的一种类型,多由原发型肺结核发展而来,成人则多因免疫力低下继发于肺或肺外结核病灶溃破血管引起。近年来我国结核病总的疫情有所下降,但近年来由于器官移植手术大量开展,细胞抑制剂在临床上大量使用和免疫功能低下患者的明显增多及结核耐药菌株的出现和治疗不彻底等因素,结核的发病率有上升趋势。且血行播散型肺结核的影像表现复杂多样,轻重不一,常与其他肺部弥漫性疾病相混淆,漏诊和误诊率较高。

机体免疫状态作为结核病发病学上的重要环节,必然对结核病的临床及病理过程产生影响,从而影响其影像表现。免疫功能低下患者易并发肺结核,其影像学特征与一般肺结核患者会有所不同。与单纯肺结核比较,长期应用激素或免疫抑制剂的患者所患肺结核常表现为粟粒状阴影的明显多见。

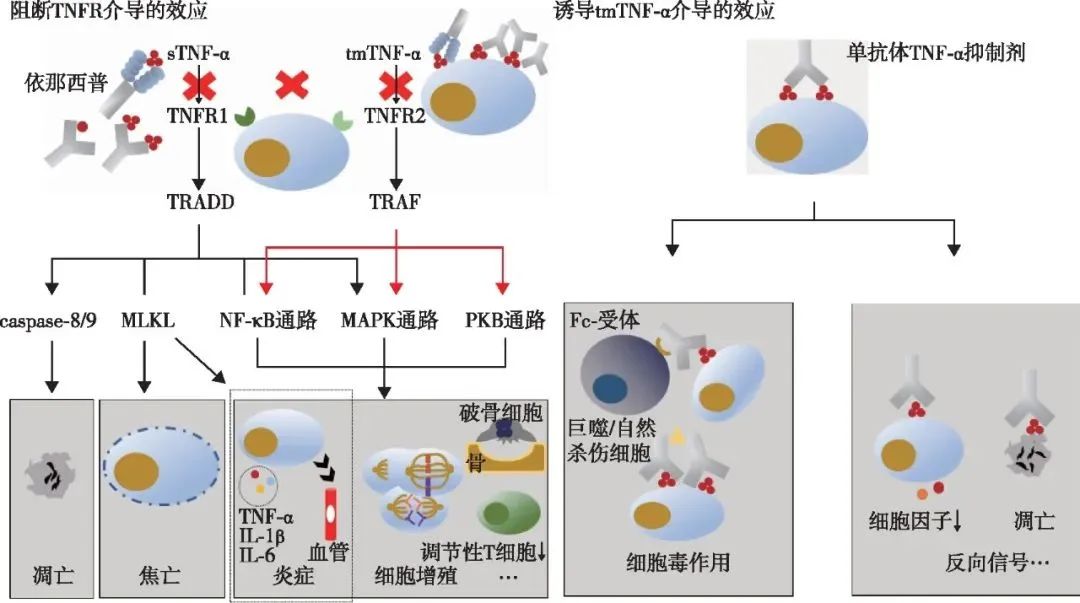

肿瘤坏死因子-α(TNF-α)抑制剂:

像依那西普、英夫利昔单抗、阿达木单抗等都属于这一类。强直患者体内的 TNF-α 水平通常较高,它会引发炎症反应,导致关节疼痛、肿胀和骨质破坏。这类生物制剂能特异性地与 TNF-α 结合,阻止它与细胞表面的受体相互作用,从而阻断炎症信号的传递,减轻炎症反应。

TNF-α抑制剂治疗增加结核病风险的机制:

TNF-α作为一种细胞因子,在宿主抗结核分枝杆菌感染中起着重要作用,通过其在巨噬细胞活化和细胞持续招募中的作用,维持肉芽肿的结构。TNF-α及其受体的相互作用可以激活关键信号通路,如核因子κB(NF-κB)通路、NF-κB受体活化因子配体(RANKL)信号通路、细胞外信号调节激酶信号通路以及促凋亡信号转导通路等,TNF-α抑制剂可通过阻断上述信号通路的信号转导而阻止炎症细胞聚集,从而快速缓解患者症状。TNF-α抑制剂生物疗法的出现极大地促进了风湿性疾病的治疗,但可能会增加结核感染风险或导致结核复燃,其主要机制包括:①TNF-α抑制剂可抑制吞噬体的成熟,影响细胞凋亡、补体依赖性细胞毒性反应和抗体依赖细胞介导的细胞毒性作用等机制,抑制T细胞的杀伤效应;②TNF-α抑制剂可以削弱IFN-γ反应,促进IL-10分泌;③TNF被抗体中和、或T细胞的耗竭,导致肉芽肿结构溶解,残存细菌复活并播散感染。

血行播散型肺结核HRCT肺部特征性表现的病理基础:

血行播散型肺结核是由支气管周围肺门或纵隔淋巴结干酪样坏死或肺内外结核灶破入附近静脉一次大量或反复多次、少量含菌的坏死物经右心播散于两肺形成的。根据结核杆菌侵入血液循环的途径、数量、次数及机体的反应,可分急性和亚急性血行播散型肺结核。其HRCT表现的病理基础为:粟粒状阴影是细胞免疫的基础上形成的由类上皮细胞、Langhans巨噬细胞及外围局部聚集的淋巴细胞和少量反应增生的纤维细胞构成的结核结节。粟粒结节均与支气管走行无关,分布多与小叶间隔、血管支气管鞘、小叶中轴间质、胸膜下间质有关。结节密度较高,大小约1~4mm,不治疗时约5%~10%可增大至10mm左右,偶可融合成局灶性或弥漫性实 变。以增殖为主的病变边界清楚,渗出性干酪样病变边界模糊不清。磨玻璃状改变是肺泡壁和小叶内及小叶间隔的轻度增厚或肺泡中为液体、巨噬细胞、中性粒细胞或无定性物质所充填的结果。有文献报道由于亚急性血行播散型肺结核在病理上无急性肺泡炎,因而肺内无毛玻璃样征。正常小叶间隔在HRCT上表现为直的、粗细一致的线状影,宽0.1cm,长1~1.5cm,垂直于胸膜并与之相连。小叶间隔增厚是由大量极小的肉芽组织广泛地散布于小叶间和小叶内间隔的肺间质所致,排列呈网状。

鉴别诊断

本病需与众多肺部弥漫性疾病进行鉴别。常见的有:肺转移瘤,尘肺,结节病等。肺转移瘤的病灶分布以两下肺为主,多大小不等,很少融合,中心多见坏死形成小空洞,临床多可找到原发肿瘤。尘肺病人有职业病史,结节大小不一,位于胸膜下,上、后肺分布为主,结节可融合成团块状,钙化明显,常伴有肺气肿。肺结节病属于淋巴管周围的结节,导致小叶间隔、胸膜和叶间裂不规则增厚并呈串珠样表现。

左敏静,许玉华,李晓.血行播散型肺结核的HRCT影像诊断[J].江西医学院学报,2005,45(4):100-101,104.DOI:10.3969/j.issn.1000-2294.2005.04.034.

王云玲,邓佳敏,赵丽萍,刘莹,贾文霄,伍建林.37例血行播散性肺结核的多层螺旋CT与胸片表现分析[J].结核病与肺部健康杂志,2015,4(3):153-156.DOI:10.3969/j.issn.2095-3755.2015.03.002.

类型:原创

病例ID:ZYLM000007749

校对:陆喜红

阅读:2003

文章已于2025-04-29修改